Когда время не имеет значения. Cвятитель Афанасий исповедник, епископ Ковровский

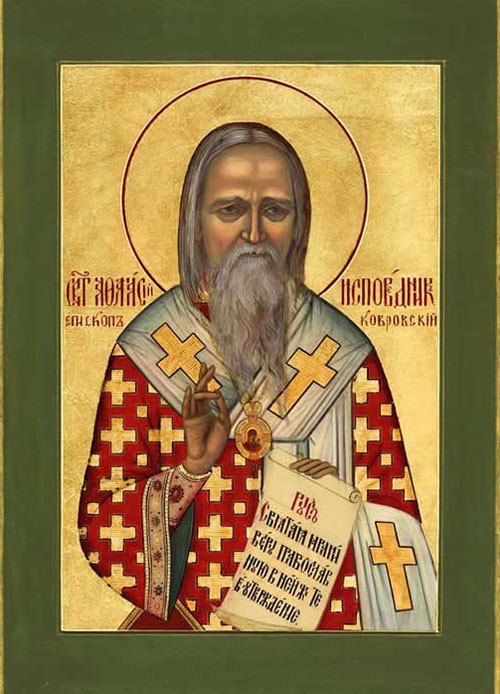

Икона священноисповедника Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского. Икона написана в 2006 году для храма Покрова Пресвятыя Богородицы в Бутырском тюремном замке на пожертвования прихожан храма святителя Николая в Бирюлёво

Почти современники

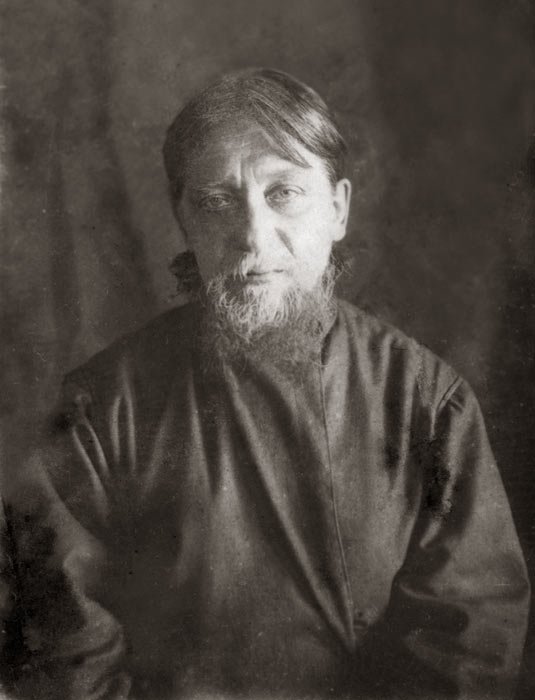

,%20%D0%B5%D0%BF.%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.%20%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%201962%20%D0%B3..jpg)

Читать житие как запись очевидца люди разучились давно, не одно столетие назад. Не случайно историки литературы писали о принципиальной абстрактности житий, отказе их авторов от конкретных исторических деталей. В свое время Д. С. Лихачев указывал на то, что авторы житий русских святых, повествуя о вполне конкретных событиях, стремились говорить описательно, не прибегая к современной им политической терминологии. Вместо «посадник» говорится «вельможа некий», «старейшина»; вместо «князь» — «властитель той земли». Из житий изгонялись имена эпизодических персонажей, заменяясь на описательное «муж един», «некая дева» и т. д. В практике Русской Церкви канонизация осуществлялась по прошествии значительного времени.

Канонизация новомучеников и исповедников сделала невозможным уход от исторической конкретики. Новопрославленные святые являются для нас почти что современниками. Они ровесники наших бабушек или прабабушек, а значит, их жизнь принадлежит к тому времени, о котором мы знаем не только из книг, но и из рассказов старших. В этих житиях абстрактный «властитель граду» появиться не может. Не может хотя бы потому, что портреты этих властителей висели в школе, где учились наши родители. И дети в красных галстуках, потомками которых являемся мы с вами, вручали этим властителям цветы в годовщины революции.

Незамеченная революция

Отличие подхода историка от подхода составителя жития, агиографа, общеизвестно. Историк занимается описанием жизни, биографией, а агиограф — агиографией, то есть описанием святости. Небольшая дистанция, отделяющая наше время от времени новомучеников, дает возможность увидеть, чем одно отличается от другого.

.jpg)

В 1903 году, то есть в то время, когда там учился будущий святитель, в семинарии была создана подпольная ячейка Социал-демократической партии, распавшаяся после того, как один из ее организаторов погиб при неосторожном обращении со взрывчаткой. Летом 1905-го здесь проходил подпольный съезд учащихся семинарий. А в декабре того же года владимирские семинаристы объявили забастовку.

,%20%D0%B5%D0%BF.%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2..%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9D%D0%B0%D1%87.%2020-%D1%85%20%D0%B3%D0%B3.%20%D0%A5%D0%A5%20%D0%B2.%20(%D0%9F%D0%A1%D0%A2%D0%91%D0%98).jpg)

После семинарии была учеба в Московской духовной академии (здесь Сергей Сахаров принял монашеский постриг с именем Афанасий), преподавание, участие в работе Поместного собора, после которого иеромонах Афанасий вернулся во Владимирскую епархию.

«А тюрьмы нам нечего бояться…»

Архиереем он стал в 1921 году. Перед хиротонией будущего архипастыря вызывали в ГПУ и угрожали репрессиями в случае, если он согласится стать архиереем. Если до революции архиерейский жезл давал значительные социальные преимущества, то в 1920-е годы архиерейство не обещало ничего, кроме преследований и лишений. Первый раз святителя Афанасия арестовали всего через семь месяцев после хиротонии. По его собственным подсчетам, за годы архиерейства на кафедре он провел лишь 2 года, 9 месяцев и 2 дня, а «в узах и горьких работах» (т. е. в тюрьмах и ссылках) — 21 год, 11 месяцев и 12 дней.

В Петушках святитель Афанасий прожил остаток своей жизни после возвращения из лагерей. Сохранился дом, где святитель скончался. Благочестивыми прихожанами этот дом превращен в небольшой музей. В комнате остались личные вещи: кровать, письменный стол, иконы, вышитые собственноручно святителем элементы облачения, деревянная панагия, вырезанная и расписанная им.

О том, как жили заключенные, мы знаем достаточно много. Читая письма святителя Афанасия из лагерей и воспоминания людей, видевших его там, поражаешься какому-то органическому умению не замечать нечеловеческих бытовых условий, умению оставаться монахом, несмотря ни на что. Вот фрагмент из его письма, написанного в Таганской тюрьме, где он ожидал отправления в ссылку. «А вот я смотрю сейчас на заключенных за дело Христово епископов и пресвитеров, — писал он матери, — слышу о православных пастырях, в других тюрьмах находящихся, какое спокойствие и благодушие у всех. <…> А тюрьмы нам нечего бояться. Здесь лучше, чем на свободе, это я не преувеличивая говорю. Здесь истинная Православная Церковь. Мы здесь как бы взяты в изолятор во время эпидемии. Правда, некоторые стеснения испытываем. Но — а сколько у Вас скорбей. <…> Постоянное ожидание приглашения в гости, куда не хочется. <…> Попробуй тут устоять. А мы от всего этого почти гарантированы. И поэтому, когда я получаю соболезнования моему теперешнему положению, я очень смущаюсь. Тяжело положение тех православных, которые сейчас, оставаясь на свободе, несут знамя

Православия. Помоги им, Господи».

В некоторых лагерях разрешалось иметь книги. Сохранился рассказ Е. В. Апушкиной о приезде иеромонаха Иеракса (Бочарова) в Мариинские лагеря (1944): «Дверь открылась. Послышался стук костяшек «козла», мат и блатной жаргон. В воздухе стоял сплошной синий табачный дым. Стрелок подтолкнул о. Иеракса и указал ему на какое-то место на нарах. Дверь захлопнулась. Оглушенный, отец Иеракс стоял у порога. Кто-то сказал ему: «Вон туда проходи!» Пойдя по указанному направлению, он остановился при неожиданном зрелище. На нижних нарах, подвернув ноги калачиком, кругом обложенный книгами, сидел владыка Афанасий. Подняв глаза и увидев отца Иеракса, которого давно знал, владыка нисколько не удивился, не поздоровался, а просто сказал: «Читай! Глас такой-то, тропарь такой-то!» — «Да разве здесь можно?» — «Можно, можно! Читай!» И отец Иеракс стал помогать владыке продолжать начатую службу, и вместе с тем с него соскочила вся тревога, все тяжелое, что только что давило душу».

«Молитва всех вас спасет…»

Последние годы жизни святитель жил на покое в подмосковных Петушках. В реабилитации ему было отказано. В хрущевские времена реабилитировали в первую очередь бывших советских и партийных функционеров, арестованных во время партийных чисток. Служители церкви по-прежнему оставались врагами, в правильности осуждения которых власти не сомневались. В 1958 году прокурор Владимирской области писал, что, поскольку более 30 лет назад епископ Афанасий не скрывал, что у него как «человека верующего и служителя церкви нет и не может быть солидарности с воинственно безбожнической властью в вопросах его религиозного упования и религиозного служения», приговор был вынесен справедливо и оснований для реабилитации нет.

Последние годы своей жизни владыке пришлось ограничиться келейным богослужением, в чем, впрочем, были и свои преимущества. И дело было не только в так огорчавшем епископа Афанасия повсеместном сокращении церковных служб. Только в собственной келье можно было, например, молиться перед аналойной иконой, на которой была изображена царская семья и патриарх Тихон, горячим почитателем которых был владыка. Только в пространстве, лишенном посторонних глаз и ушей, можно было каждый год 7 и 8 ноября (советские праздники, посвященные Октябрьской революции) проводить в строгом посте и молитве за Россию.

Святитель Афанасий умер 28 октября 1962 года. Его последние слова: «Молитва всех вас спасет». Его похоронили на Введенском кладбище Владимира, примыкавшем к опутанной колючей проволокой ограде Владимирской тюрьмы, в которой ему неоднократно приходилось бывать. Осенью 2000 года, после канонизации, мощи святителя были перенесены в Богородице-Рождественский монастырь, наместником которого он был в 1920 году. В течение долгого времени в помещении этого монастыря располагалось Владимирское ЧК. Крестный ход с мощами шел тем путем, по которому епископа Афанасия из тюрьмы водили на допросы.

Право на анахронизм

,%20%D0%B5%D0%BF.%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2..%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%201943%20%D0%B3.%20(%D0%A6%D0%90%20%D0%A4%D0%A1%D0%91%20%D0%A0%D0%A4).jpg)

Когда писались эти тропари, большевистский разгром Русской Церкви только начинался, и почти никто не верил, что гонения будут идти по нарастающей. Историк, анализирующий тенденции эпохи, сказал бы, что события могли развиваться и по-другому. Но ведь святость — победа над временем, и святой гимнограф мог позволить себе то, что историк назвал бы анахронизмом.

Источник и продолжение:

Святитель Афанасий, епископ Ковровский,исповедник...

http://www.pravmir.ru/kogda-vrem/

http://pda.sedmitza....ext/839472.html

http://www.eparh33.r...i_Vladimirskoy/

http://pda.sedmitza....ext/839457.html

Святитель Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский,исповедник...

http://www.sedmitza.ru/text/839500.html

http://www.orthedu.r...pz/135113sv.htm

http://www.vladkan.ru/gallery/17170401f.html

Афанасий (Сахаров) — Википедия

... значения. Cвятитель Афанасий исповедник, епископКовровский

3 комментария

Рекомендованные комментарии

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.