-

Публикации

1 906 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Дней в лидерах

34

Тип публикации

Профили

Форум

Календарь

Блоги

Галерея

Все публикации пользователя sasha

-

крепкий сон смотрителя Амвросиева колодца

изображение в галерее прокомментировал EКатерина пользователя sasha в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

-

Прошу молитв о тяжкоболящей р.Б. Людмиле

тему ответил в олег1000 пользователя sasha в Просьбы о молитвенной помощи

можно почитать вот это (как "для начала") - вообще на Форуме много материала на эту тему, поищите... Опыт построения исповеди - архимандрит Иоанн (Крестьянкин) Первая исповедь : Православие и мир Паломничество в Оптину Пустынь (исповедь, Причастие, прож... Таинство радости: что такое Евхаристия? -

Последние дни поста

изображение в галерее прокомментировал иером. Даниил пользователя sasha в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

-

На Светлой Седмице

изображение в галерее прокомментировал Евгения пользователя sasha в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

-

Граница на замке

изображение в галерее прокомментировал Евгения пользователя sasha в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

-

Вечернее Крестное шествие

изображение в галерее прокомментировал иером. Даниил пользователя sasha в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

-

Пятничный вечер

изображение в галерее прокомментировал Irinka75 пользователя sasha в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

-

Пятничный вечер

изображение в галерее прокомментировал Irinka75 пользователя sasha в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

-

Вечер Святой Троицы

изображение в галерее прокомментировал EКатерина пользователя sasha в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

-

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти святителя Ионы, митрополита Московского 28 июня 2012 года, в день памяти святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью. Всех вас, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, дорогие владыки, уважаемые высокие представители Приморского края во главе с губернатором, дорогие отцы, братья и сестры, я хотел бы сердечно приветствовать и поздравить с большим праздником для всей Русской Церкви, для всей Руси — сегодня мы совершаем память святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси. В далеком XV веке жил святитель Иона, в трудное время. То был излет татаро-монгольского ига, когда Русь уже набрала такую силу, что никакая внешняя оккупация не могла продолжаться. Но, с другой стороны, и множество проблем было тогда в жизни нашего Отечества, в том числе в жизни Церкви, и, наверное, главная заключалась в том, что Церковь великого и ставшего уже независимым государства была еще частью Церкви Константинопольской. Так произошло исторически, ибо из Константинополя мы приняли православную веру и на протяжении почти 500 лет являлись частью Константинопольской Церкви, одной из ее митрополий. Но именно в то время сгустились тучи над самим Константинополем. Нависла грозная опасность захвата и порабощения столицы Византийской империи, и византийские императоры обратились с просьбой о помощи к Западу, а для того чтобы эта помощь пришла, приняли решение вступить в унию с Римом, подчиниться Римскому епископу. И митрополит Киевский Исидор, назначенный и рукоположенный на это служение Константинопольским Патриархом, был в составе той делегации, что отправилась в Италию на Ферраро-Флорентийский собор для подписания унии. Митрополит Исидор не был избран епископатом Русской Церкви, и мало что связывало его с Русью. Он оказался в числе тех, кто подписал унию, и это был сокрушительный удар по всему Православию. Предстоятель Русской Церкви, вступил в унию, отошел от православной веры, и когда Исидор возжелал вернуться из Италии в Москву, он был изгнан москвичами из города и великим князем — из пределов Руси. Тогда стало ясно, что необходимо избирать главу Церкви из своих, местных архиереев, и Собор епископов избрал епископа Рязанского Иону митрополитом Московским и всея Руси. Произошло это в далеком 1448 году, и с того самого года Церковь наша считается автокефальной, независимой, самостоятельно избирающей своего Предстоятеля. Мы знаем, что святитель Иона проявил себя как человек огромной духовной силы, как чудотворец, и потому вскоре после смерти он был причислен к лику святых. Мощи его пребывают в сем Успенском Патриаршем кафедральном соборе, и, прикладываясь к ним, вы видите нетленную руку святителя как великий знак особой благодати, которая почила на нем, первом Предстоятеле Русской автокефальной Церкви, на великом угоднике Божием, на великом духовном вожде русском. Церковь наша воспринималась современниками митрополита Ионы, — как воспринималась, впрочем, в течение всей истории страны нашей, как воспринимается и сегодня большинством людей, — как то, что скрепляет наш народ. Это духовная скрепа, это линия самоидентификации нашей нации, это та общность, разрушив которую, мы разрушим свое Отечество. И хотя сегодня мы живем в иное время, время свободного религиозного выбора и отделения Церкви от государства, Русская Православная Церковь продолжает нести это великое служение, соединяя народ наш, сохраняя в единстве наше Отечество. Вот почему Церковь всегда была первой целью для тех, кто стремился разрушить страну, внести внутренний беспорядок в течение народной жизни. Все оккупанты, начиная от захватчиков Кремля, что поработили страну нашу в далеком XVII веке, Наполеон, гитлеровские полчища имели своей целью уничтожение и разделение Православной Церкви, понимая, что покуда стоит Церковь как скрепа народной жизни, стоит и народ, способный сохранить свою независимость, свою целостность, свое национальное самосознание. Все сказанное относится к земной человеческой жизни, но миссия Церкви простирается и далее. И чтобы понять эту миссию, нужно внимательно вчитаться или вслушаться в слова Евангелия, которые мы сегодня слышали во время Божественной литургии (Мф. 11:27-30; Ин. 10:9-16). Господь сказал ученикам Своим и тем, кто Его слышал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, и жизнь в избытке» (см. Ин. 10:10). Какие удивительные слова! Что означает «жизнь в избытке»? Это жизнь в ее полноте. А не к этому ли стремятся люди, ведь каждый хочет иметь избыток жизни? Однако очень многие понимают этот избыток по-своему. Для многих избыток жизни — это избыток денег, это избыток собственности, это избыток власти. И нередко, достигая многого, овладевая огромными материальными ценностями, обладая большой властью, полагая, что таким образом они обрели избыток жизни, эти люди сталкиваются с огромными проблемами, с потерей спокойствия, душевного мира, любви, преданности, искренности, человеческого счастья. Вот и получается, что по мере обретения того самого неправильно понятого избытка жизни мы теряем самое главное, что определяет человеческое счастье, становимся людьми несчастными, хотя пребываем в избытке материальном, к которому так стремимся. Что же означают слова Господа «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь в избытке»? И опять-таки в сегодняшнем Евангельском чтении от Матфея мы слышали ответ на этот вопрос. Каждый, кто стремится к материальному избытку, сталкивается со многими проблемами, со скорбями, с тяжелым бременем. Мы знаем, как страшно оплачивается порой этот человеческий избыток жизни. И Господь говорит всем — и тем, кто имеет материальные ценности, и тем, кто не имеет; тем, кто имеет власть, и тем, кто не имеет, — словами, которые вы сегодня слышали: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные — в том числе обремененные неправильно понятым избытком жизни, — и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроткий и смиренный сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Что же это за иго, которое нужно принять на себя, чтобы обрести покой, чтобы обрести эту жизнь с избытком, которую Христос принес людям? Это некая система самоограничений, которые укладываются в Божественные заповеди. Заповеди — это система самоограничений. Человек может принять Божии заповеди только добровольно, а значит, он добровольно себя ограничивает. Некоторым со стороны это может показаться скучным, тяжелым, неинтересным: зачем себя ограничивать, когда сегодня людей призывают раскрепостить себя, свои инстинкты, раскрепостить свою животную природу, брать от жизни как можно больше? Что же это за иго, которое Господь призывает взять на себя, чтобы обрести полноту жизни? А это иго, которое через самоограничение и приводит человека к полноте жизни, когда материальное сочетается с духовным, содержательным, внутренним, определяющим вертикаль жизни человека. Человек призван не к тому, чтобы перемещаться лишь по горизонтали, поглощая то, что дает мать-земля, насыщая себя и удовлетворяя свои потребности. Он призван перемещаться по вертикали, и не книзу, а кверху. И если успехи в земной, в горизонтальной жизни совмещаются с этим вертикальным восхождением, то это и есть полнота бытия, которую принес Господь. И пусть не кажется тяжелым иго Христово, потому что Сам Господь говорит: «иго Мое благо и бремя Мое легко». Только попробуй, и ты поймешь, что это не губительная, не разрушающая человека система самоограничений, а это сила, поднимающая человека кверху, к небу, дающая великую свободу и подлинное видение. Церковь, в том числе наша Поместная Церковь Русская, прошедшая трудными путями своего исторического бытия, несущая многие важные социальные и культурные функции, призвана открывать людям правду Божию о полноте жизни, о человеческом счастье. И сегодня, совершая память святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси, первого Предстоятеля независимой, автокефальной Русской Православной Церкви, мы одновременно задумываемся о том, ради чего существует Церковь Божия, к чему она призвана вести народ, к каким высотам она призвана поднимать людей. И да поможет Господь всем нам и Церкви нашей, несмотря на искушения и соблазны, обманы и коварство века сего, продолжать это удивительное служение полноте человеческого бытия и спасению душ человеческих. Аминь. Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

-

"Не занимай взлетную плосу" - мирянин может проповедовать...

тему ответил в sasha пользователя sasha в Православное богослужение. Таинства

давно-давно, видела в Риме как священник вызвал пожилую мирянку и она говорила проповедь... но вот как-то не представляю себе у нас такое...- и главное, чтобы народ это принял - а с этим будут проблемы: почему Марфу Васильевну выбрали, а меня нет? она то-то и то-то... или, там, Ивана Васильевича - он вообще пьяница и жадина... начнет еще одна инфернальная вороночка на приходе раскручиваться (а их и так висит и крутиться не мало)... -

Не занимай взлетную полосу! Протоиерей Андрей Ткачев Мирянин может проповедовать. Особенно если батюшка молчит. Батюшка молчит лишь по двум причинам. Первая: он свят, но неискусен. То есть хотел бы говорить и понимает необходимость слова, но малограмотен, или косноязычен, или застенчив… Вторая причина – он враг благочестия, враг Церкви, сколько бы митр ни хранилось в его запасниках. Сам о себе он этого не то что не скажет, но и не знает. Он мыслит о себе, что он – «столп и утверждение». А он – враг и посмешище. Ну, да не много ли о таком? Лучше говорить о первом. Он хочет говорить, но не умеет. Научился бы, если бы захотел, но он боится. Ему можно готовить к проповеди своих мирян, своих прихожан, которые способны сказать слово перед литургическим собранием. Что для этого надо? Кое-что надо. Нельзя говорить что попало и так, как «с моста – в воду». Не нужно лебединых песен. К проповеди нужно готовиться. Схема проста. Выбранный батюшкой и согласный проповедовать мирянин должен избрать тему. Пусть это будет тема, которая волнует его очень давно. Например, «прощение обид», или «необходимость ежевоскресного участия в службе», или «пост среды и пятницы». Тем может быть много. Дети, работа, слезы, деньги, потеря близких, уныние… Да мало ли? Каждого из нас что-то «свое» волнует годами. Об этом «своем» мы готовы говорить в любое время, и это «свое» понятно многим другим, поскольку жизнь-то у нас одинакова. Итак, нужно определиться с темой, которая тревожит одного из грамотных прихожан, способных говорить на эту тему с народом. Затем он должен будет эту тему изложить письменно. Обязательно письменно. Прежде чем человек научится говорить без листа и без шпаргалки, он должен стереть зубы в написании и заучивании проповедей. Иначе – никакого плода. Слово свое выстраданное нужно записать. Бумага чудотворна. Она проявит ложь, ненужный пафос, неуместную страстность и проч. То, что «съестся» в устной речи, в письме закричит и проявится фальшью. Писать надо! Как говорил Цицерон, кто умеет писать, тот говорит, как пишет! Далее написанное нужно дать на прочтение настоятелю. Тот должен текст прочесть, оценить и отредактировать (уж на это он должен быть способен, иначе – какой же он священник?). Что-то уберется, что-то добавится. Текст нужно будет прочесть вслух и засечь время. Время чтения – не более восьми минут для начала! Не более! Остальное – вон! Следующий шаг – выучить проповедь наизусть. Иначе нельзя. Только наизусть. Пока человек научится говорить легко и складно и по теме, он должен научиться выучивать проповеди на память, слово в слово. На этом этапе недурно учить проповеди великих проповедников. Так, Кирилл (брат Мефодия) учил наизусть слова и проповеди Григория Богослова и относился к ним как к отточенному мечу, который не просто оглушает врага, но рассекает надвое. Теперь, когда проповедь написана, прочитана, отшлифована, выучена, она должна быть произнесена перед самой малой аудиторией. Перед тем же священником. Есть прекрасные писатели, которые теряются, видя море лиц перед собой. Воевать со смыслами и листом бумаги – одно, а громко сказать слово собранию людей – совсем другое. То бишь почти уже готовый проповедник должен произнести свою первую проповедь перед тем же настоятелем. Причем не раз, а два, три или четыре раза. Только после этого (!) можно в назначенный день выпускать на проповедь мирянина, одевши его в стихарь, благословивши его крестом, переживая о нем как о себе самом. Он не отработает на все сто. Он будет все равно бояться, запинаться, сбиваться. Но дело будет начато, и начало будет положено. Другие миряне, носящие в груди огонь серьезных вопросов, захотят тоже готовиться к подобному труду. Они вскоре попросят благословения на подобный труд. И можно будет устроить священную очередь благовестников, которые понесут батюшке на рецензию и на «прослушивание» свои выстраданные мысли. Все будет зависеть от священника. Даже если говорят не его уста, это будет его проповедь! Это будет благовестие его паствы, плод его трудов и кровь его сердца. Это будет оправдание его косноязычия, если он и вправду косноязычен. Это будет упрек всему молчащему священству и открытая дверь силе Святого Духа. Стоит только начать этот непростой труд, не опуская ни одной названной стадии. Стадии как раз все важны до крайности. Отсюда смогут вырасти целые школы проповедников. Люди, однажды вышедшие на амвон, с ужасом поймут, как трудно проповедовать. Ведь они затратят без малого несколько недель на одну проповедь, а проповедовать нужно ежедневно и не по привычке, а живо, сильно, благодатно! Годы пройдут, пока тот или иной труженик станет способен говорить в любое время и на любую тему. Но чтобы эти годы прошли и чтобы желаемое приблизилось, нужно начинать сегодня и – с малого. Нужно, чтобы священник, не могущий благовествовать или ленящийся готовиться к проповеди, признался в своей немощи и призвал своих прихожан к участию в своих трудах, а значит и в своей награде. Нет такого прихода, где в отсутствие проповедника не было бы замены ему. Нет такого прихода! Дело за малым. Рожденный ползать – не занимай взлетную полосу! Ленишься сам – зови других. Они тоже – царственное священство. Только контролируй их, подсказывай, сдерживай, направляй, и награда у вас будет общая. Проповедовать надо. Данные слова – упрек священству, но не только. Они – путь. Не нужно гордиться, обижаться, завидовать. Нужно день от дня благовествовать спасение Бога нашего. Стоит только начать. Дальше дело само пойдет – так, как мы придумать никогда не смогли бы. Протоиерей Андрей Ткачев

-

Поездка к отцу Ольга Рожнёва Стучали колёса, полупустой вагон ходил ходуном, от жёлтых деревянных скамеек веяло холодом и неуютом. В окнах мелькали короткие одинаковые станции, печальные в своём одиночестве, на них никогда не останавливались поезда, и большая часть электричек тоже проносилась мимо: «Электропоезд следует без остановок». Полустанки с покосившимися заборами и тоскливыми дворнягами. Одинокие старухи на завалинке, будто окаменевшие в своей неподвижности. «Как в моей жизни, – подумалось Зинке, – мимо меня тоже проносится счастье и радость…» По мутному окну электрички стекали капли апрельского затяжного дождя, весна пришла, но пока не радовала, скрывшись в серой слякоти и ветреной непогоде. Зинка сидела у окна, маленькая, сжавшись в комочек. В свои шестнадцать она выглядела года на три младше: невысокая, худенькая, плохо одетая. Глаза у Зинки красивые – зеленоватые, выразительные, умные. Волосы светлые, густые. Только и хорошего. А остальное, как мать говорила: «ни кожи, ни рожи». Видавшие виды сапоги валялись под лавкой, а ноги в старых шерстяных носках, подарке тёти Маруси, она поджала под себя – так было теплее. Соседние лавки пустовали, только в конце вагона дремала старушка, а на последней скамейке играли в карты трое железнодорожников. В животе у Зинки холодил тянущий липучий страх: что ждёт её в конце этой поездки? Может, лучше было остаться дома? Как она оказалась в этой полупустой электричке? Вообще-то, к месту, где она жила, слово «дом» не очень подходило. Дом – это там, где тебя любят и ждут, где уют и семья. А там, где сейчас жила Зинка, ничего этого не было и в помине. Был ли у неё дом? Может, когда она жила с бабой Верой? Она тогда ещё была маленькая, но, наверное, жизнь с бабой Верой – это лучшее, что можно вспомнить из её короткой прошлой жизни. Баба Вера – худая и строгая, никогда не ласкала внучку, не гладила по голове, не целовала на ночь. Любила ли она Зинку? По крайней мере – не обижала. Учила читать молитву перед едой, целовать перед сном маленький розовый крестик. Учила мыть полы и посуду, стирать бельё. Баба Вера была чистюлей и любила, чтобы в доме царил порядок: все старенькие, но чистые простыни и пододеяльники имели вышитые метки, чтобы не перепутать, каким концом к ногам, а каким к голове. Учила не болтать ногами, когда ешь – грех. А ласкать – никогда не ласкала. Так они и жили друг возле друга, каждый своей жизнью, и Зинка воспринимала эту жизнь, как единственно возможную, потому что другой просто не знала. Домик стоял на окраине маленького города, и Зинка любила играть в палисаднике. Там было много интересного: на траве можно постелить старое покрывало и построить дом, а заросли кустарников скрывали тебя так, как будто ты оказывался в шалаше. Сделать из старых баночек и коробочек посудку, а из стёклышка и разноцветной обёртки – секрет, тайничок такой. Чуть раскопаешь потом землю, а там – под стеклом – красота!

-

Отслеживание комара ( 21 июня 2012 г.)

изображение в галерее прокомментировал иерм. Виталий пользователя sasha в Галерея иеромонаха Виталия

-

Пустующий храм

изображение в галерее прокомментировал иером. Даниил пользователя sasha в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

-

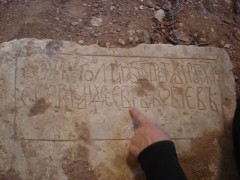

Остатки старых могильных плит

изображение в галерее прокомментировал иером. Даниил пользователя sasha в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

-

Внутри

изображение в галерее прокомментировал иером. Даниил пользователя sasha в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

-

Заброшеный храм на бывшей барской усадьбе

изображение в галерее прокомментировал иером. Даниил пользователя sasha в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

-

Дымкины мечты ( 21 июня 2012 г.)

изображение в галерее прокомментировал иерм. Виталий пользователя sasha в Галерея иеромонаха Виталия

-

Так, что тут у нас

изображение в галерее прокомментировал иерм. Виталий пользователя sasha в Галерея иеромонаха Виталия

-

Время пиона ( 17 июня 2012 г.)

изображение в галерее прокомментировал иерм. Виталий пользователя sasha в Галерея иеромонаха Виталия

-

-

я очень-очень тронута.... сердечная благодарность :75: - прошу простить что пишу только сейчас ... чувствую себя скроходом из сказки "Золушка" : (сцена с матчехой и дочками, начало примерки туфельки) "Капрал: Здравия желаю сударыня! Простите наше невежество, ивестно, что являться без сапог перед дамами неприлично, но... уж извините - они у нас семимильные... Мачеха: это я вижу, капрал, а зачем Вы их надели? -А... так это чтобы поймать невесту принца... -Ах...Ох... -с этими семимильными сапогами мы просто извелись! Они проносят нас мимо цели! Вы, не поверите, сударыня, мимо какого количества девушек мы проскочли с разгона, а еще (!) - большее количество напугали до полусмерти... дозвольте примерить туфельку Вашим дочкам...."

-

Время пиона ( 17 июня 2012 г.)

изображение в галерее прокомментировал иерм. Виталий пользователя sasha в Галерея иеромонаха Виталия

-

Протоиерей Андрей Ткачев. «Где двое или трое…» Исцеленная девочка В центре парусного корабля возвышается мачта. А в центре европейского города возвышается шпиль собора. Соборный колокол пугает по воскресеньям птиц и мешает спать тем, кто не любит молиться. Вокруг собора, чаще всего — квадратом, расположена площадь. В зависимости от времени года она бывает то местом народных собраний с духовым оркестром и выступлением мэра, то местом оживлённой торговли. Да мало ли чем может быть мостовая, на которую с четырёх сторон смотрят чисто вымытые окна? Во все стороны от площади убегают узенькие улочки. Дома на них стоят столь близко, что солнечный луч бывает редким гостем на стенах первых этажей. Сыростью и древностью пахнет на этих улицах, если, конечно, хозяйка не вылила прямо перед вашим носом грязную мыльную воду или кухонную лохань с рыбьей чешуёй. Сейчас такое случается редко, но раньше… Та история, которую я хочу рассказать, случилась именно «раньше». Это было между двумя мировыми войнами, которые, по правде, стоило бы назвать бойнями. Жизнь была бедная, злая и неуверенная. Люди в те годы стали криво ухмыляться при словах «честность», «благородство»… Всем не хватало денег, все не доверяли друг другу и на ночь крепко запирали двери. В городском храме службы шли регулярно, и люди ходили на них регулярно, но это была холодная регулярность. Точно так же и стрелки часов на башне ходят по кругу, оставаясь мёртвыми. Впрочем, было в этом городе несколько человек, которые по временам молились очень истово, со слезами и подолгу. Это были несколько «девочек» из заведения мадам Коко. Да, господа! В каждом европейском городе, наряду с парикмахерскими, кафе и ателье верхней одежды, непременно есть хотя бы один дом, войти в который можно по одной лестнице, а выйти — по другой. Это — дом свиданий, весёлый дом или публичный — называйте как хотите.