-

Публикации

1 395 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Дней в лидерах

53

Тип публикации

Профили

Форум

Календарь

Блоги

Галерея

Все публикации пользователя Liubov

-

Святая мученица Матрона Солунская пострадала в III или IV веке. Она была рабыней иудейки Павтилы, жены одного из солунских военачальников. Павтила принуждала свою рабыню к отступничеству и обращению в иудейство, но святая Матрона, с юных лет познавшая веру Христову, еще тверже веровала в Христа и тайно от злобной госпожи ходила в церковь. Мученица Матрона Солунская Однажды Павтила, узнав, что блаженная Матрона была в церкви, с гневом спросила: "Почему ты не пошла в нашу синагогу, а ходила в церковь христианскую?" Святая Матрона смело ответила: "Потому что в христианской церкви присутствует Бог, а от синагоги иудейской Он отступил". Павтила пришла в ярость и без пощады избивала святую Матрону, а затем, связав, заперла ее в темной каморке. Утром Павтила обнаружила, что святая Матрона неведомой Силой освобождена от уз. В гневе Павтила избила мученицу почти до смерти, потом еще крепче связала ее и заключила в той же каморке, запечатав двери, чтобы страдалице никто не смог помочь. В течение четырех дней святая мученица пребывала без воды и пищи, а когда Павтила открыла дверь, вновь увидела святую Матрону разрешенной от уз и стоящей на молитве. В страшной ярости Павтила стала бить святую мученицу толстыми палками и, когда святая уже едва дышала, жестокая иудейка закрыла ее в том же помещении, где мученица Матрона и предала дух свой Богу. Святая мученица Матрона Солунская http://www.mospat.ru...27-matrona.html Тело святой мученицы по распоряжению Павтилы было сброшено с городской стены. Христиане подняли многострадальное тело святой мученицы Матроны и с честью предали погребению. Впоследствии Александр, епископ Солунский, построил церковь во имя святой мученицы Матроны, в которой находились ее святые мощи, прославившиеся чудотворениями.Мучительницу Павтилу вскоре постиг суд Божий. На том месте, где было сброшено с высокой стены тело святой Матроны, она сама оступилась, упала и разбилась, получив заслуженное возмездие. Источник : http://arh-gavriil.b...ife/life716.htm Матрона Солунская (Фессалоникийская), мц. + Православный Церковный... <object width="480" height="360"><param name="movie" value=" name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

-

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы издавна был одним из любимых праздников русского народа. Даже «птица гнезда не свивает в этот день» — говаривали наши благочестивые предки. В этот день Дева Мария услышала радостную весть небесного посланника о том, что Она избрана стать Матерью Спасителя мира. «Радуйся, Благодатная,» — приветствовал Ее Ангел, и эти слова были в сущности первой доброй, «благой,» вестью для человечества после того, как оно порвало свою связь с Богом в результате грехопадения. С момента явления Ангела Пречистой Деве начинается новая, светлая страница в жизни человечества. Источник и продолжение : Праздник Благовещения. Начало нашего спасения. http://www.pravmir.r...agoveshhenie-2/ https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Mileant/prazdnik-blagoveshenija-nachalo-nashego-spasenija/ БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: ИКОНЫ И ФРЕСКИ Благовещение Пресвятой Богородицы Проповеди Святитель Илия (Минятий). Слово на Благовещение Богоматери Святитель Прокл, патриарх Константинопольский.Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии Святитель Николай (Велимирович).Благовещение Пресвятой Богородицы. Евангелие архангела Гавриила Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово плоть бысть. Поучение на день Благовещения Пресвятой Богородицы Протоиерей Андрей Ткачев. Благовещение О празднике Благовещение Пресвятой Богородицы Библия, изложенная для семейного чтения. Благовещение. Рождество Иоанна Предтечи Протоиерей Александр Шаргунов. Толкование Евангелия на каждый день года. Благовещение Пресвятой Богородицы Статьи Иван Шмелев. Благовещенье Ольга Кирьянова. Благовещение на Святой Земле Записи богослужений Богослужение в Сретенском монастыре в день празднования Благовещения Пресвятой Богородицы Всенощное бдение в Сретенском монастыре накануне Благовещения Пресвятой Богородицы Иконография Благовещения Благовещение Пресвятой Богородицы: иконы и фрески Светлана Липатова. Иконография праздника Благовещения Пресвятой Богородицы Храмы Елена Лебедева. Благовещенский собор в Москве Елена Лебедева. Церковь Благовещения в Петровском парке Елена Лебедева. Церковь Благовещения в доме Апраксиных-Трубецких на Покровке Александр Корамыслов. История одного храма Что означает слово «Благовещение» Благая весть: Дева Мария и архангел Гавриил Как отмечать праздник Благовещения Пресвятой Богородицы “Днесь спасения нашего главизна и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою”. Радуйся, Благодатная! 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы Благовещение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии — так христианская Церковь называет великий двунадесятый праздник, посвященный воспоминанию о возвещении Архангелом Гавриилом Деве Марии тайны воплощения от Нее Бога Слова (Лк. 1, 26-38). Общее значение слова «Благовещение» — благая, радостная, добрая весть — то же, что и Евангелие; сугубое значение указывает на праздник Благовещения, отмечаемый 25 марта. Это священное событие совершилось, по церковному преданию, в шестой месяц после зачатия святой праведной Елизаветой святого пророка Иоанна Предтечи. «Совет Превечный открывая Тебе, Отроковице, Гавриил предста...» — воспевает Святая Церковь в начале праздничной службы великого праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Превечный Совет Святой Троицы о Воплощении Единородного Сына Божия для искупления погибавшего в грехах человеческого рода и его спасения был непостижимой тайной, сокрытой до назначенного Богом времени не только от людей, но и от Ангелов. Когда приблизилось время воплощения Слова Божия, появилась из среды человечества и Та, единственная в мире по Своей чистоте и святости, Дева — Преблагословенная Отроковица Мария, — достойная послужить делу спасения человеческого рода и стать Матерью Сына Божия. Пресвятая Дева Мария была дарована престарелым родителям, праведным Иоакиму и Анне (память 9/22 сентября) за их непрестанные и слезные молитвы. По достижении 14 лет, когда по закону иудейскому пребывание Ее в храме должно было окончиться, Пресвятая Мария была обручена праведному восьмидесятилетнему старцу Иосифу, бедному плотнику из рода Давидова, которому поручили хранить Ее девство. Переселившись в Назарет, в дом Своего Обручника старца Иосифа, Пресвятая Мария продолжала ту же жизнь, которую проводила в храме. Святые отцы Церкви — Афанасий Великий, Василий Великий, Иоанн Дамаскин — указывают, что под видом супружества Господь оградил Пресвятую Деву Марию от злобы врага рода человеческого диавола, скрыв от него таким образом, что Она — Та Самая Благословенная Дева, о Которой сказал пророк Исайя: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут имя Ему Еммануил, что значит с нами Бог» (Мф. 1, 23; Ис. 7, 14). Пребывая в доме Своего Обручника старца Иосифа, Пресвятая Дева Мария однажды читала Книгу пророка Исаии и размышляла о величии Той, Которая удостоится быть Матерью Бога. Всем сердцем Святая Мария хотела увидеть Избранницу Божию и в глубоком смирении желала быть последней Ее служанкой. В тот благословенный день начала человеческого спасения, ставший днем воплощения Бога Слова, Пресвятой Деве Марии с небес явился посланный Богом Архангел Гавриил и приветствовал Ее словами: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою; благословенна Ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что значит это приветствие. И сказал Ей Ангел: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется Сыном Всевышнего и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца». Мария же сказала Ангелу: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?» Ангел сказал Ей в ответ: «Дух Святый найдет на Тебя, и Сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим...» Тогда Мария сказала: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел» (Лк. 1, 28-38). Непоколебимая, глубокая вера Пресвятой Девы Марии и столь же глубокое Ее смирение, соединенное с пламенной любовью к Богу и преданностью Его Святой воле, явились той благодатной Нивой, в недрах которой возник Благословенный Плод — Богочеловек Иисус Христос, Агнец Божий, взявший на Себя грехи всего мира. Так как от времени бессеменного зачатия Сына Божия полагается начало спасения рода человеческого, то Церковь в день Благовещения неоднократно возглашает: «днесь спасения нашего главизна и еже от века таинства явление...» (тропарь). День Благовещения Пресвятой Богородицы является и днем воплощения Спасителя: от 25 марта до 25 декабря, когда празднуется Рождество Христово, ровно девять месяцев. Святая Церковь в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы вспоминает это дивное и непостижимое умами смертных Таинство. Всемогущий Бог великим Таинством Своего воплощения от Пресвятой Девы Марии приходит в мир, чтобы взять на Себя тяжесть грехов всего рода человеческого; Сын Божий становится Сыном Человеческим, воспринимает человеческую природу, чтобы Своим воплощением, искупительными страданиями и Воскресением обновить и обожить ее. Бесконечная любовь Господа к Своему созданию явилась в Его Божественном истощании, без которого прародительский грех и неисчислимые грехи последующих поколений неминуемо привели бы к гибели в вечности всех людей. Благодаря Боговоплощению каждому христианину, верующему в Господа и стремящемуся жить по Его заповедям, дарована возможность вечного блаженства в Царстве Небесном. В лице Пресвятой Богородицы христиане обрели милосердную Мать, Заступницу, Помощницу и Ходатаицу за них перед Божественным Ее Сыном. Благовещение — это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от Нее может родиться Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны, — дело Божией любви и Божией силы; но вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы. Св. Григорий Палама говорит, что Воплощение было бы так же невозможно без свободного человеческого согласия Божией Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли Божией. В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до конца; но способность эта не природная, не естественная: такую веру можно в себе выковать подвигом чистоты сердца, подвигом любви к Богу. Торжественное церковное почитание дня Благовещения Пресвятой Богородицы началось не позднее IV века, о чем имеются свидетельства в творениях святителей Афанасия Великого и Иоанна Златоуста. Но иконы, изображающие это событие, появились в Церкви христианской уже во II веке, еще в Римских катакомбах, например, на стене усыпальницы святой Прискиллы. Иконы Благовещения, символизирующие начало искупления рода человеческого, с древних времен по церковному законоположению устрояются на царских вратах. Царские врата изображают вход в Царство Небесное, а икона Благовещения Пресвятой Богородицы напоминает нам об отверзении для нас рая, так как это священное событие явилось «главизною» нашего спасения. Источник и продолжение : 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы / Статьи / Патриархия.ru Из цикла бесед с "Слово на православные праздники". Расписать храм в Москве Михаил Нестеров мечтал еще со времен киевских, когда под началом Васнецова он трудился во Владимирском соборе. Его «Благовещение» той поры всем очень нравилось. Васнецов сказал, что в нем «много христианского», и лучшей от него похвалы ждать было нельзя. Эскиз этой росписи -- двустворчатый диптих -- был выставлен на 26-й передвижной выставке, и его приобрел государь. «Благовещение» он писал и для Петербургского Спаса-на-Крови и для церкви в Абастумане. И вот теперь Москва. Поистине, это была Благая весть. Слово «благовещение» в одном из его значений -- это весть о том, что началось освобождение человеческого рода от греха и вечной смерти. Благовествовать значит: возвещать радость и учить вере. Тогда в разговорах с Суриковым Михаил Нестеров решил, что писать будет для него то же, что и благовествовать. Проповедь на Благовещение Пресвятой Богородицы (2012.04.07) Проповедь протоиерея Димитрия Смирнова на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля 2012 года. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы.

-

Преподобный Захария Постник, Печерский, подвизался в Дальних пещерах в XIII - XIV веках. Строгость поста его доходила до того, что он не ел ничего печеного или вареного, а питался лишь зелием (травами) и то один раз в день по захождении солнца. Одного имени преподобного Захарии трепетали бесы. Часто преподобный видел Ангелов, с которыми и сподобился жизни на Небе. Отождествление преподобного Захарии Постника, Печерского, с сыном киевского жителя Иоанна - Захарием, отдавшим все свое наследство на украшение Печерского храма и постригшемся в обители, необоснованно. Киев. XIX.Прп. Захария. Икона. Киев. XIX в. Киево-Печерская Лавра. Икона находится у раки мощей святого. http://www.patriarch...ext/911663.html http://days.pravosla...ages/im1778.htm Иоанн перед смертью передал имущество на сохранение своему другу Сергию. Это было при игумене преподобном Никоне (+ 1088, память 23 марта), Захарии в то время было 5 лет. В 15 лет, то есть не позднее 1098 года, он потребовал свое имущество у Сергия, чтобы передать его в монастырь. Таким образом, преподобный Захария Постник, Печерский, жил приблизительно на 200 лет позднее. Память его празднуется 24 марта,28 авг. вместе с Собором прпп. отцев Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих, и во 2-ю Неделю Великого поста вместе с Собором всех прпп. отцев Киево-Печерских Источник и продолжение : http://days.pravosla...ife/life701.htm http://lavra.ua/inde...6&description=3 ЗАХАРИЯ ПЕЧЕРСКИЙ - Древо Преподобный Захария Постник, Печерский (XIII-XIV вв.)... Пещеры Киево - Печерской Лавры Дальние пещеры <OBJECT width="470" height="353"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/9bf0bbabd330d49bdb409f9a29acb889"></PARAM><PARAM'>http://video.rutube.ru/9bf0bbabd330d49bdb409f9a29acb889"></PARAM><PARAM name="wmode" value="window"></PARAM><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/9bf0bbabd330d49bdb409f9a29acb889" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="470" height="353" allowFullScreen="true" ></EMBED></OBJECT>м

-

Православная жена в современном мире

запись в блоге прокомментировал Liubov пользователя Liubov в На заметку

ketwa ! Спаси Господи ! Может немного больше любви и веры нам всем не хватает? И православной культуры, православного просвящения тоже... Согласна ! -

Православная жена в современном мире

запись в блоге прокомментировал Liubov пользователя Liubov в На заметку

Священник Павел Гумеров. Семейная жизнь в вопросах и ответах. Овыборе... Вопрос: Мне уже 40 лет, но я до сих пор не женат – все как-то не получается. Пытался найти невесту в православных клубах (я живу в Москве) и на православных сайтах знакомств. Но либо мне эти девушки не нравятся, либо я их не устраиваю. Например, когда речь заходит о зарплате, некоторые из них прямо говорят, что муж должен зарабатывать не менее 50 тысяч в месяц, а у меня заработок значительно меньше; другим же не нравится, что я до сих пор живу вместе с мамой. Как мне найти свою половинку? Какими качествами должна обладать будущая жена? Ответ: Ваша ситуация не совсем обычна, потому что, как правило, от женщин приходится слышать о трудностях выбора будущего супруга: девушек, стремящихся выйти замуж, гораздо больше, чем православных мужчин, желающих создать семью. Так что мужчинам в этом плане намного легче, особенно тем, кто живет в Москве. Возможно, у Вас слишком завышенные требования к будущей половинке. Нужно понимать, что встретить какого-то идеального человека все равно не получится. И потому необходимо определить, какие качества в будущей супруге для вас являются главными. А потом, помолившись перед столь важным делом Богу, сделать свой выбор. Но, возможно, сделать решительный шаг Вам мешает привычка к холостяцкой жизни. Умом Вы сознаете, что необходимо создать семью, но в глубине души, бессознательно, Вам очень непросто расстаться с тем образом жизни, к которому привыкли. Достойных девушек много. Я сам знаю немало хороших девиц, для которых вовсе не главное, чтобы заработок их будущего супруга был не ниже определенной планки. И Ваш возраст тоже для многих не помеха. Некоторые женщины, наоборот, предпочитают связать свою судьбу с уже зрелым, состоявшимся мужчиной. И знаю примеры, когда мужчины после 40 вполне удачно женились. Еще один важный момент. Вы живете с мамой; возможно, она нуждается в Вашей помощи, и Вам трудно даже думать о том, что придется ее оставить. Но ведь когда человек вступает в брак, он «оставляет отца и мать свою и прилепляется к жене», как говорит нам Священное Писание. Вы понимаете, что сделать это придется, но именно это понимание может сильно мешать Вам сделать решительный шаг к женитьбе. Но если Вы действительно желаете создать семью, то – хочешь, не хочешь – нужно будет «отлепиться» от матери. И не только физически, но и душевно. Ведь, женившись, Вы уже не сможете уделять маме столько внимания, сколько раньше. И потому, повторю, Вам нужно «отлепиться» от мамы уже сейчас. Это будет полезно в Вашей ситуации и для Вас и Вашей будущей семьи, и для нее. Конечно, перестраивать отношения с матерью непросто; конечно, она будет нуждаться в Вашей помощи, и Вы будете продолжать заботиться о ней, ведь заповедь о почитании родителей никто не отменял. Но все же главной Вашей заботой станет семья. Необходимо дать понять маме, что Вы взрослый самостоятельный мужчина, уже среднего возраста, и сами должны строить свою жизнь. Если Вы не установите с мамой некую психологическую дистанцию, в браке будут проблемы. Почти неизбежна ревность, обида со стороны жены, да и мама тоже будет страдать от этого. Я знал несколько семей, где взрослые дети не смогли установить границы общения с родителями, и из-за этого семьи эти распались. Взрослые «дети» не смогли «оставить отца и матерь». Вполне возможно, что опасение, как бы не сложилась сходная ситуация, настораживает Ваших знакомых женщин. Они видят, что Ваши отношения с мамой очень близки, и понимают, что в браке это будет сильно мешать. Потому Вам и нужно начинать «работать» над этим. Теперь о том, как выбрать свою половинку и чем руководствоваться при выборе. Говорят: ищи невесту не на дискотеке, а в библиотеке. А мы, православные, говорим: ищи не на танцах, не в ночном клубе, а в храме. Единство веры и убеждений, по моему мнению, первый критерий в выборе. Вы человек православный, верующий, а семья для христианина – малая Церковь, где он – глава, жена – его помощница в деле спасения, а дети – их паства. А как может быть помощницей неверующая или не разделяющая Ваших взглядов на духовную жизнь? Как вы будете тогда воспитывать детей в вере? Ведь мать проводит с детьми гораздо больше времени, чем отец. К тому же, дети не должны видеть раздвоенности, разделения в семье по такому архиважному вопросу, как духовная жизнь. Муж и жена – единые тело и дух и, значит, должны исповедовать единую веру. Я упомянул про библиотеку. Вспоминается рассказ одного батюшки о выборе невест. Он говорил, как в его время умные мужчины знакомились с девушками. Шли в библиотеку, в читальный зал, и присматривались к девицам. Если сидит в библиотеке, а не вертит хвостом на танцульках – значит, девушка умная, серьезная, а если еще и на лицо симпатичная, так вообще замечательно. И вот так, присмотревшись, подсаживались и заводили разговор: «А что вы читаете?» и прочее. Смотришь, а из библиотеки они уже вместе идут. Конечно, прежде чем знакомиться с девушкой, завязывать с ней общение, нужно приглядеться к ней, постараться понять, посмотреть, как она общается с людьми, как себя ведет, во что одета, какие у нее манеры, как воспитана. Это тоже очень важно, хотя, конечно, это только первое, поверхностное впечатление. Далее необходимо обратить внимание, уже при общении, на то, чтобы у вас наблюдалось некоторое единство взглядов, тем для разговора. Лучше всего искать невесту своего круга, одного поля с Вами ягоду. Чтобы она примерно была равна Вам по воспитанию, образованию, да и происхождению. Очень немаловажный момент, в какой семье росла Ваша избранница и как она была воспитана. Если ваша знакомая плохо воспитана, ни во что не ставит своих родителей, не почитает и не слушается их, грубит им, она так же потом не будет почитать и слушаться Вас. Позвольте поделиться моим личным опытом выбора невесты. Я со своей будущей супругой ходил несколько лет в один приход, но при этом мы практически не общались. Почему-то я не сразу обратил на нее внимание. К тому же, юношей я был довольно стеснительным и весьма робким в общении с женским полом. Я хорошо знал ее родителей, которые тоже были прихожанами этого храма, и очень хорошо к ним относился. Мы с отцом моей будущей матушки вместе участвовали во многих приходских делах. И когда настало время сделать жизненный выбор, создать семью, я подумал, что у таких хороших родителей дочь просто не может быть плохо воспитана. Еще до более тесного знакомства со своей избранницей я постарался получше «разглядеть» ее, советовался со своими родителями, и понял, что лучшей супруги, более скромного, спокойного и доброго человека мне просто не найти. И уже тогда завязал более близкое знакомство с ней. Хотя свой выбор я сделал, можно сказать, еще задолго до этого. Думаю, для любого разумного, не ветреного мужчины понятно, что самое главное в будущей жене не телесная красота или умение привлекательно одеваться и даже не умение вкусно готовить – всему можно научиться при желании, а внутренняя красота ее души, ее нравственные, духовные качества. Призвание жены – быть помощницей мужу, дарить ему свою доброту, ласку, понимание, почитать и уважать его. Вот на эти качества и нужно обращать внимание, выбирая свою будущую половинку. И в заключение еще одна рекомендация. Исследования в области семьи и брака показали, что очень хорошо, когда характеры супругов не являются полной противоположностью, но при этом и не очень похожи. Когда муж и жена полностью полярны, противоположны друг другу, это часто приводит к непониманию, конфликтам и столкновениям. Если, наоборот, супруги слишком похожи, вначале они способны легко сойтись, а потом их это начинает тяготить. Ведь нас больше всего раздражают в других людях именно те недостатки, которые присущи нам самим. И эту особенность тоже следует учитывать при выборе супруги. Бог Вам в помощь! Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как понять: мой это суженый или нет, можно ли с этим человеком связать свою жизнь? Можно ли за критерий взять чувство, влюбленность, или нужно руководствоваться разумным расчетом? Ответ: Влюбленностью руководствоваться в таком серьезном вопросе как раз не стоит. Чтобы влюбиться, много ума не надо. Я знал одну девушку, которая влюбилась в мужчину значительно старше себя, да еще вдобавок и пьющего. Всем, кроме нее, было понятно, что этот человек не способен к браку. Как могли, отговаривали ее от этого замужества, но напрасно. Через некоторое время после свадьбы он стал изменять ей, и им пришлось расстаться. Вот что значит быть ослепленной влюбленностью. Как сохранить благоразумие и не поддаться первому порыву страсти? Прежде чем начать серьезно общаться с человеком, очень хорошо сначала присмотреться к нему как бы со стороны, на дистанции, ибо потом, влюбившись, будет трудно принять правильное решение и тем более расстаться, если человек Вам не подходит. Попав в этот омут, очень сложно выплыть. Вот как советует святитель Феофан Затворник общаться с женщинами, чтобы страсть не помрачала разум: «Смотреть – смотри, а сердце на привязи держи». Ведь даже когда мы заводим просто дружеские отношения, то стараемся сначала разглядеть человека, узнать его получше, держась как бы на расстоянии. «Если хочешь приобрести друга, приобретай его по испытании, не скоро вверяйся ему» (Сир. 6: 7), – предупреждает премудрый сын Сирахов. Допустим, мы устроились на работу, пришли в новый коллектив. Мы начинаем присматриваться к людям, с кем можно общаться, кому доверять, с кем можно дружить, а с кем сохранять только деловые отношения. И мы не сразу вступаем в приятельские отношения. Мы видим, что вот этот человек слишком общительный, назойливый, тот – несерьезный, да и общих интересов у нас с ним нет. А вот с этим хорошо работать и интересно беседовать. Так начинается приятельство и потом дружба. Вы спрашиваете о расчете. Я считаю, что грех вступать в брак по расчету материальному, меркантильному и прагматичному. Руководствоваться нужно только желанием создать хорошую дружную семью и любить своего избранника всю жизнь – чтобы этот брак служил нам во спасение, – а не какими-то другими мотивами: улучшить свое материальное положение, жилищные условия или потому что Вам нужен помощник по хозяйству. А расчет своих возможностей и качеств Вашего будущего супруга вполне возможен. Разум, рациональное начало дано нам от Бога, и хотя женщины – существа более эмоциональные, чем рациональные, но подумать, прежде чем бросаться в пучину страсти, просто необходимо. Ученые установили, что многие животные привлекают особей противоположного пола – самки самцов, а самцы самок – с помощью специальных веществ, которые выделяет их организм, особенно в период так называемого гона. Для самок, например, особенно привлекателен запах сильного, мощного, доминантного самца. Этот известный факт из жизни животных используют как рекламу своего товара создатели так называемых феромонных духов. Специальные соединения, феромоны, полученные из секрета животных или людей, «стали использовать при производстве ”секс-духов” для привлечения противоположного пола. К сожалению для воспрянувших духом неудачников любовного фронта и жаждущих новых побед Казанов, эксперименты показали, что распыленный в воздухе андростенон никак не влияет на половое влечение женщин. Есть данные, согласно которым андростенон улучшает настроение женщин и делает их более спокойными и уверенными в себе, но не более. Влияние же копулинов на мужчин вообще не удалось выявить», – пишет журнал «Популярная механика». Не получилось найти вещества, запах которого влиял бы на выбор партнера для человеческих существ. Потому что люди – это не самцы и самки, живущие рефлексами и инстинктами. Мы сами должны делать свой выбор, руководствуясь своим собственным разумом и чувствами. У нас, у людей, совершенно другие цели и задачи при создании семьи, чем у животных. И брутальный мачо, то есть доминантный самец, может оказаться мужчиной со слабым характером, абсолютно не приспособленным к семейной жизни. Вопрос: Я считаю, что предназначение женщины – быть женой, матерью, любить мужа и растить детей. Но не все от нас зависит, и пока не получается выйти замуж. Даже в Москве, где я живу, непросто встретиться с человеком, который бы нравился тебе и сделал предложение руки и сердца. Да и есть еще такая поговорка: «Выйти замуж – не напасть, лишь бы замужем не пропасть». Так на что обращать внимание при знакомстве, чтобы не пропасть замужем? Ответ: Вы правильно мыслите, ибо «человек предполагает, а Бог располагает». Нужно молиться, чтобы была воля Божия на Ваше замужество, просить у Бога и небесных покровителей семьи и брака о благом замужестве, чтобы «брак был о Господе». Конечно, женщине всегда непросто: в России женское население преобладает. Но если пока найти вторую половинку не получается, не отчаивайтесь: уныние – большой грех, к тому же мужчин привлекают не унылые женщины, а жизнерадостные, оптимистичные, уверенные в себе. Мысль о создании семьи не должна становиться навязчивой идеей. Господь дает нам день и дает возможности для радости в этот день, а жить только мечтами о будущем весьма неразумно. Как увеличить свои шансы выйти замуж? Стараться общаться с людьми своего круга, близкими вам по интересам, жизненной позиции. Святейший Патриарх Кирилл большое значение придает молодежному церковному движению. Рекомендуется создавать молодежные организации, и, кстати, при многих храмах такие общины уже есть, причем не только в Москве. А в Москве при Даниловом монастыре уже давно действует Центр духовного развития молодежи, при храмах отца Димитрия Смирнова есть молодежные клубы. Да много еще где. Кто ищет – тот найдет. Нужно общаться, не сидеть на месте. Найдите храм, где много молодежи, принимайте участие в каких-то приходских делах, отправляйтесь в паломничества – и глядишь, встретите свою половинку. При общении с мужским полом нужно держать золотую середину: быть скромной, но уметь быть и общительной, конечно, без вольностей. Девушка, желающая выйти замуж, не должна напоминать куль с картошкой, ее одежда должна быть скромной, но нарядной, в ней должен чувствоваться вкус. Мутные волны житейского моря захлестывают, к сожалению, и корабль церковный. И сейчас даже некоторые православные и вполне церковные люди пребывают в опасном заблуждении, что узнать друг друга и сделать правильный выбор можно только начав еще до брака жить вместе. Это ловушка диавола. Во-первых, за любой грех потом придется расплачиваться. Во-вторых, общая постель и совместное хозяйство не помогают лучше узнать человека, а наоборот, мешают. И вот почему. Страсть, эротическое влечение – очень сильная эмоция, которая начинает доминировать в отношениях и очень мешает объективно оценить человека, узнать его по-настоящему. То, что в законном браке является продолжением супружеской любви, в блудном сожительстве доминирует и на первых порах объединяет партнеров. Им действительно может показаться, что они любят друг друга. Но это всего лишь влюбленность, помноженная на секс. Но ни влюбленность, ни страсть долго продолжаться не могут. И когда влечение начинает слабеть, супруги, уже пожившие до брака, начинают понимать, что они на самом деле не любили друг друга, а просто «занимались любовью». Но будет уже поздно. Сексуальные отношения даются молодым как награда после того, как они принимают ответственное решение любить. А в так называемом «гражданском браке» партнеры хотят получить все права без обязанностей. Вытащить рыбку из пруда – без труда. Те, кто не хотят год или более целомудренно общаться до брака, а хотят сразу начать жить как муж и жена, очень многого себя лишают. Дело в том, что период добрачный очень важен в отношениях, он просто необходим, чтобы многое понять на дистанции – большие чувства видятся на расстоянии. Недаром те, кто имел этот прекрасный романтический период в своей жизни, вспоминают о нем как об очень счастливом периоде жизни. В это время нужно начать строить отношения, научиться уважать, терпеть, ухаживать друг за другом. В этих отношениях всегда есть какая-то трепетность, благоговение. И, конечно, надо обговаривать самые важные моменты будущей семейной жизни. Обычно как раз больше всего общаются и разговаривают молодые именно в этот романтичный конфетно-букетный период. Но молодежь хочет всего, сразу и без всякой ответственности. Когда люди начинают жить вместе до свадьбы, у них создается иллюзия единства. Они вместе ведут хозяйство, делают какие-то бытовые дела, зарабатывают деньги, спят вместе, но в результате у них в этой суете не остается времени для простого дружеского, человеческого общения, романтики. И когда они, наконец, регистрируют свой брак, часто оказывается, что была создана только видимость единства, а настоящей общности и нет. Не было даже времени на то, чтобы спокойно подумать о самых главных вопросах. И проблем у такой семьи может быть гораздо больше, чем у супругов без опыта сожительства. Известно также, что сожительство только примерно в 5% случаев заканчивается браком и что процент разводов в таких парах гораздо выше, чем в семьях, где люди не жили вместе до брака. Так стоит ли тогда пробовать? Вопрос: В нашей культуре так сложилось, что предложение делает всегда мужчина. Получается, что женщина лишена права выбора? Ответ: Нет, я бы так не сказал. Девушка тоже делает выбор. Она может принять предложение или отказаться. И для этого нужно иметь немалое мужество, нужно, чтобы чувства не доминировали над разумом. Что лучше: прожить всю жизнь без мужа, но в спокойствии и радости, или необдуманно выйти замуж, а потом терпеть измены, пьянство или издевательства недостойного супруга? Ведь тяжелый брак – травма на всю жизнь. К любому священнику постоянно приходят женщины и рассказывают об ужасном поведении своих «благоверных». Жизнь с подобными супругами – настоящий ад на земле. Женщинам свойственна эмоциональность, им непросто бывает оценить мужчину с помощью разума. Но у женщин гораздо больше, чем у мужчин, развита интуиция. Они способны порой неосознанно, бессознательно сделать правильный выбор. Умная женщина ищет не только мужа, но и отца для своих будущих детей и понимает, какими качествами должен обладать отец, глава семьи. То есть быть надежным, ответственным, уметь принимать решения, уметь защитить жену и детей не только от хулиганов, но и от всех житейских невзгод. (Продолжение следует.) Священник Павел Гумеров 1 марта 2011 года Источник : http://www.pravoslav...urnal/45004.htm -

Православная жена в современном мире

запись в блоге прокомментировал Liubov пользователя Liubov в На заметку

Андрей Ъ,! Спаси Бог ! А почему нет ? Может монаху больше открыто ? Православная жена -это подарок Божий и не важно где. -

Наш собеседник – отец Иоанн, иеромонах Оптиной пустыни. - Отец Иоанн, я пришла к убеждению, что другого способа создания любящей, мирной семьи и воспитания душевно здоровых детей, кроме православной ее «модели», нет. Однако многое меня смущает. Например: в православном браке жена должна слушаться во всем своего мужа. Но как я могу слушаться его, если он не прав? Или если я умнее? - А куда вы, собственно, хотите попасть? Туда и надо идти. Если в православную семью, то – да, даже если муж не прав, его все равно следует слушаться. Вы можете ему предложить, но не спорить. Вы можете за него молиться, но не скандалить. - И потом, что значит ослушаться мужа? Эта иерархия придумана не нами, мы потеряли понятие «иерархия». Оно стало казаться нам чем-то насильственным. В истинно духовной жизни насилия не бывает. Господь говорит: хочешь быть первым среди всех – будь слугой! Каждый ли сможет быть слугой? Иерархия – это особое условие существования в мире. Особые отношения шествования в мире. Особые отношения между людьми: Священник – паства, родители – дети, муж- жена. Если посмотреть на семейную жизнь с точки зрения этой завещанной Господом иерархии, это будет семейная жизнь духовная, счастливая, блаженная. Господь действует для нижестоящих через вышестоящих. Зачем столько приходится терпеть священнику? Зачем всю жизнь так стараются для детей родители? Муж должен относиться к жене как Христос к Своей Церкви, и вы представляете себе, чтобы Церковь вдруг начала выяснять отношения с Иисусом Христом? Но мой муж, скажете вы, грешник, почему я должна слушать его? Оставьте ему его грехи, христианский муж – такой же грешник, потому что все, абсолютно все люди грешны! Но понятие «муж» - это вид служения Богу. Одно дело – личные грехи, другое дело – служение. Муж – грешник, но он – ваша голова. Только так Господь сможет действовать для вашей семьи. Муж несет это служение. Это, я вам скажу, не сахар. Ошибаются те мужья, которые считают, что быть главой – значит просто командовать. Они отвечают за свою семью перед Богом. Если ты муж – с тебя и спрос, причем за все, так полагай свою душу! Чем выше служение – и в семье, и в Церкви, - тем больше расхлебывать служителю! Всех смущает фраза: «Жена да убоится своего мужа», и знаете почему? Потому что боится. А ведь боится по-старославянски значит благоговеет. Почему надо благоговеть перед родителями? Ведь они – грешники, как и все люди. Однако и родители – особое служение от Бога, ответственность за детей перед Богом. - Что же такое партнерские отношения между мужчиной и женщиной, когда оба партнера считают себя свободными? - То есть свободными для измены друг другу? Это не что иное, как прелюбодеяние. Прелюбодеяние вошло в привычку, считается нормальным. Его не замечают и давно забыли, что должен оставить человек отца и мать своих и прилепиться к жене своей. Только в христианском браке таинственно, невидимо муж и жена становятся одной плотью. Поэтому если муж изменяет жене или наоборот, в православном браке это является единственной причиной развода. Если произошла измена – брака уже нет. Ведь эти двое – одна плоть! Как они могут изменять друг другу или подразумевать возможность измены? Они – одно! Апостол Павел по этому поводу говорит: «Грешащий блудом, грешит и в свою плоть». - Значит, христианский брак становится сразу после венчания? - Таинство Церкви – не заклинание, не магическое действо. Если тебя покрестили, это еще не значит, что ты христианин. Если вы повенчались – это еще не значит, что вы православная семья. Православные супруги живут по-христиански, имеют чувство Бога, желание Бога, страх Божий. Семья православная существует ради спасения и ради рождения детей. Если вы живете этой трудной, но блаженной духовной жизнью в своей семье – да, тогда вы семья христианская, то есть брак во образе союза Христа и Церкви. - Как в таком случае Церковь относится к столь частым сейчас венчаниям «по моде», то есть когда венчаются, потому что нравится сам обряд? - К венчанию «по моде» Церковь относится милостиво. Пусть это проявление самого маленького, но все же чувства к Богу. Может быть, со временем те, кто повенчались «для красоты», придут к Богу. А пока благодать церковного благословения они получают даром. - Как вести себя женщинам, которые не повенчались с мужем из-за его неверия, например? разводиться? - Людей, живущих в нецерковном браке, Церковь не призывает разводиться. Церковь вообще ни в каком виде не приветствует развода. Если жена хочет венчаться, а муж не хочет, по этому поводу апостол Павел говорит: «Почему ты знаешь, не спасешь ли мужа?» Ведь если какие-то духовные процессы, пусть даже медленно и постепенно, происходят с тобой, они не могут не коснуться самого близкого тебе человека. Почему ты знаешь, что не спасешь его? Молись за него, может быть, твой близкий человек обратится. - Сейчас жить вместе стало не так уж необходимо. Очень много матерей, которые в одиночку воспитывают своих детей, и столько же мужчин, гордящихся своим положением холостяков. - Это уже разновидность блуда, то есть смертного греха. Тут проблема в том, что человек не замечает, как медленно умирает его душа, как он теряет связь с Богом. А если не с Богом – попадешь прямиком в руки диавола. Часто женщины говорят, что не хотят замуж, однако хотят «просто родить ребенка». Получается, что они рожают игрушку, не думая о том, что ребенок несет на себе грехи своих родителей. - А матери-одиночки? Если отец ребенка ушел? - Ушел – и скатертью дорога! Зачем тебе такой муж, который просто взял – и ушел? - Говорят, что жена спасается чадородием. Но если не предохраняться и рожать детей так, как считает Церковь – сколько Господь пошлет, - не получится ли потом, что нарожать – нарожала, а воспитать не хватило сил! И если из ребенка вырос негодяй, не лучше ли в этом случае подходит «блаженны утробы не родившие и сосцы не питавшие?» - Часто нет вины родителей в том, какими становятся дети. Если в православной семье много детей, родители все же стараются правильно воспитывать их. Но! Господь воспитывает, диавол предлагает, а человек выбирает! Дети «из православных» могут стать разбойниками. Дети «из разбойников» могут вырасти святыми! Вложи столько сил, сколько сможешь – и имей надежду на Промысел Божий. Господь будет смотреть на твое сердце, на твои усилия. Он увидит твой подвиг. Господь не судит того, что ты не сделал сверх своих сил. - Как нужно готовиться к венчанию людям, которые ходят в Церковь? - Идеально было бы исповедаться и причаститься. Но часто бывает, что человек перед венчанием к этому не готов. Откладывать венчание в этом случае нельзя! Начнет готовиться – начнутся сложности – пойдут препятствия. Пусть венчаются ТАК! Как есть. Чтобы было начало! - Как одеваться на венчание? - Тут все очень просто. Все равно, какого фасона и какого цвета. Хорошо, если жених не в джинсах. А для невесты главное, чтобы не брюки и не мини-юбка (но такого в нашей практике еще не было) и что-нибудь на голове – фата это, или платок, или шляпка. Не обязательно расфуфыренность! Одеваться по мере собственной скромности. - Когда человек первый раз приходит в Церковь и хочет что-нибудь спросить, первое что его встречает, - это сердитые выпады старушек: одет не так, делает не то. Как ему относиться к этой неприветливости? - Очень просто. Относится так: Церковь свята, а человек грешен. Ведь бабушки наши – это бывшие комсомолки двадцатых, ну что вы хотите? Кроткие бабушки не будут кричать на вас и с радостью все объяснят. А то смотрите: как станете церковным человеком – сами не начните нападать на новичков в джинсах! - Родители часто не хотят своих младенцев, потому что новорожденный – существо безсловесное и у него никак не спросишь согласия. Многие для этого даже дожидаются совершеннолетия. - Детей крестят по вере родителей. Ведь священник после крещения передает детей на руки родителей. Ребенка крестят не для того, чтобы насильно сделать ему прививку для духовной жизни. А для того, чтобы не дать укорениться страстям, которыми с самого рождения полна природа человеческая. Для того чтобы эта падшая природа не взяла верх. А если, взрослея, ребенок отходит от Православия, ты не сможешь насильно надавить на него, чтоб жил духовной жизнью. Только молиться за него. И еще одно соображение. Ты не знаешь, что может случиться завтра с твоим ребенком. Но если читала Писание – знаешь, что ждет некрещеных после смерти. Крестят младенца как можно раньше и для того, чтобы он не умер некрещеным. Кстати, о некрещеных младенцах. Знаете, я совсем не понимаю, что творится сейчас с врачами. Как монах, я не хотел вникать в это, мои прихожанки приходят ко мне и рассказывают. Оказывается, почти каждой беременной женщине, если она заболеет, предлагают сделать аборт, говорят: ребенок родится уродом. Это что – диверсия? Сколько детей родилось у нас в храме (отец Иоанн служит на подворье монастыря в храме Святой Троицы в Останкино) под эти угрозы – какие все прекрасные дети! Иногда меня спрашивают: а если к содержанию ребенка нет средств, что же, лучше его родить и отдать в детдом? Конечно, лучше! Таким образом ребенок получает право на жизнь, а ты не согрешаешь смертно, не нарушаешь заповедь «Не убий!» Вы говорили мне вначале об эмансипации и о правах, а как насчет главного права ребенка – на жизнь? Я имею в виду не только жизнь телесную, но то, что ждет нас за ней, - жизнь вечную. Знает ли женщина, убивая своего младенца в утробе своей, что она губит не только тело его – мне и говорить не хочется, все и так знают, что, сколько бы ни было ему от зачатия, день или неделя, он уже человек, существо, имеющее душу! – но губит и самую душу его? Ведь некрещеных младенцев ждет то же, что и некрещеных взрослых – и их не отпевают в храме! Разговоры о планировании семьи, спиралях и противозачаточных средствах я считаю изобретением какой-то адской машины! Ведь женщина в этом случае даже не знает, сколько абортов она уже сделала, сколько жизней отняла! Не могу понять, но творится что-то невообразимое. - Каковы все-таки конкретные обязанности в повседневной жизни у православных мужа и жены? - Про конкретную жизнь могу сказать вот что. В жизни супругов никакого, ну ровно никакого значения не имеет, кто помыл посуду. Кто быстрее смирился, тот духовно выше. Послушай, даже если у тебя есть гениальная идея, касающаяся вашего быта, а муж отвергает ее – да оставь ты ее скорей. Она не имеет никакого значения! Когда супруги на исповеди жалуются мне друг на друга или, например, на своих родителей, я расспрашиваю их, и выясняется, что ничего антихристианского в их адрес совершено не было. Я спрашиваю: так на что жаловаться, что конкретно требовали от тебя? В магазин сходить, полы помыть? Да это же для духовной жизни как раз то, что нужно! Ссылка : МарияТихонова, Православнаяженавсовременноммире, изжурнала«Крестьянка» 04.07.2011 08:02 09.11.2011 г. Источник : Православная жена в современном мире

-

Икона Божией Матери 'Умиление' ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УМИЛЕНИЕ» СМОЛЕНСКАЯ Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Умиление», явилась в 1103 году в Смоленске. Этот образ, сыгравший особую, вдохновляющую роль в период обороны Смоленска от польских захватчиков в начале XVII века (1611-1613 гг.), находился в лагере русских войск воеводы Шеина, в течение 20 месяцев удерживавших неприятеля от разграбления города. Список Смоленского чудотворного образа «Умиление» пребывает в настоящее время в Спасо-Окопном храме города Смоленска. В 2003 году в Смоленске торжественно отмечали 900-летие явления святого образа. Накануне праздника икона «Умиление» была доставлена в Свято-Успенский кафедральный собор, где перед ней был отслужен молебен с водосвятием. В самый праздник после Божественной литургии вокруг собора прошел многолюдный крестный ход, во время которого священники несли сразу две почитаемые Смоленские чудотворные иконы: «Одигитрию» и «Умиление», воздавая им особую почесть. На чудотворной иконе Пресвятая Богородица, подняв руки к груди, с умилением взирает на лежащего на Ее одеянии Божественного Младенца, который держит в правой деснице державу – символ власти и силы. Празднование Мр. 19 Источник и продолжение : http://calendar.rop....molenskaya.html Смоленская икона Божией Матери, именуемая "Умиление"... Православный календарь 2012 День Смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Умиление" почтили...

-

Преподобный Иоанн Лествичник Преподобный Иоанн Лествичник почитается Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемого "Лествицей", поэтому преподобный и получил прозвание Лествичника. О происхождении преподобного Иоанна почти не сохранилось сведений. Существует предание, что он родился около 570 года и был сыном святых Ксенофонта и Марии, память которых празднуется Церковью 26 января. Шестнадцати лет отрок Иоанн пришел в Синайский монастырь. Наставником и руководителем преподобного стал авва Мартирий. После четырех лет пребывания на Синае святой Иоанн Лествичник был пострижен в иночество. Один из присутствовавших при постриге, авва Стратигий, предсказал, что он станет великим светильником Церкви Христовой. В течение 19-ти лет преподобный Иоанн подвизался в послушании своему духовному отцу. После смерти аввы Мартирия преподобный Иоанн избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, называемое Фола, где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и покаянных слезах. Не случайно в "Лествице" преподобный Иоанн так говорит о слезах покаяния: "Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза омывает все нечистоты, наружные и внутренние". Сильна и действенна была его святая молитва, об этом свидетельствует пример из жития угодника Божия. У преподобного Иоанна был ученик, инок Моисей. Однажды наставник приказал своему ученику наносить в сад земли для грядок. Исполняя послушание, инок Моисей из-за сильного летнего зноя прилег отдохнуть под тенью большого утеса. Преподобный Иоанн Лествичник находился в это время в своей келлии и отдыхал после молитвенного труда. Внезапно ему явился муж почтенного вида и, разбудив святого подвижника, с упреком сказал: "Почему ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь здесь, а Моисей находится в опасности?" Преподобный Иоанн тотчас пробудился и стал молиться за своего ученика. Когда его ученик возвратился вечером, преподобный спросил, не случилось ли с ним что-либо плохое. Инок ответил: "Нет, но я подвергся большой опасности. Меня едва не раздавил большой обломок камня, оторвавшийся от утеса, под которым я в полдень уснул. К счастью, мне представилось во сне, что ты зовешь меня, я вскочил и бросился бежать, а в это время с шумом упал огромный камень на то самое место, с которого я убежал..." Об образе жизни преподобного Иоанна известно, что питался он тем, что не запрещалось уставом постнической жизни, но - умеренно. Не проводил ночей без сна, хотя спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрестанным бодрствованием не погубить ума. "Я не постился чрезмерно, - говорит он сам о себе, - и не предавался усиленному ночному бдению, не лежал на земле, но смирялся.., и Господь скоро спас меня". Примечателен следующий пример смирения преподобного Иоанна Лествичника. Одаренный высоким проницательным умом, умудренный глубоким духовным опытом, он с любовью поучал всех приходивших к нему, руководя их к спасению. Но когда явились некоторые, по зависти упрекавшие его в многословии, которое они объясняли тщеславием, то преподобный Иоанн наложил на себя молчание, чтобы не подавать повода к осуждению, и безмолвствовал в течение года. Завистники осознали свое заблуждение и сами обратились к подвижнику с просьбой не лишать их духовной пользы собеседования. Скрывая свои подвиги от людей, преподобный Иоанн иногда уединялся в пещере, но слава о его святости распространилась далеко за пределы места подвигов, и к нему непрестанно приходили посетители всех званий и состояний, жаждавшие услышать слово назидания и спасения. В возрасте 75-ти лет, после сорокалетнего подвижничества в уединении, преподобный был избран игуменом Синайской обители. Около четырех лет управлял преподобный Иоанн Лествичник святой обителью Синая. Господь наделил преподобного к концу его жизни благодатными дарами прозорливости и чудотворений. ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК - Древо Во время управления монастырем по просьбе святого Иоанна, игумена Раифского монастыря (память в Сырную субботу) и была написана преподобными знаменитая "Лествица" - руководство для восхождения к духовному совершенству. Зная о мудрости и духовных дарованиях преподобного, Раифский игумен от лица всех иноков своей обители просил написать для них "истинное руководство для последующих неуклонно, и как бы лестницу утверждену, которая желающих возводит до Небесных врат..." Преподобный Иоанн, отличавшийся скромным о себе мнением, сначала смутился, но затем из послушания приступил к исполнению просьбы раифских иноков. Свое творение преподобный так и назвал - "Лествица", объясняя название следующим образом: "Соорудил я лествицу восхождения... от земного во святая... во образ тридцати лет Господня совершеннолетия, знаменательно соорудил лествицу из 30 степеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения". Цель этого творения - научить, что достижение спасения требует от человека нелегкого самоотвержения и усиленных подвигов. "Лествица" предполагает, во-первых, очищение греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке; во-вторых, восстановление в человеке образа Божия. Хотя книга была написана для иноков, любой христианин, живущий в миру, получает в ней надежного путеводителя для восхождения к Богу, и столпы духовной жизни - преподобный Феодор Студит(память 11 ноября и 26 января), Сергий Радонежский (память 25 сентября и 5 июля), Иосиф Волоколамский (память 9 сентября и 18 октября) и другие - ссылались в своих наставлениях на "Лествицу" как на лучшую книгу для спасительного руководства. ЛЕСТВИЦА. Иоанн Лествичник. Содержание одной из степеней "Лествицы" (22-я) раскрывает подвиг истребления тщеславия. Преподобный Иоанн пишет: "Тщеславие высказывается при каждой добродетели. Когда, например, храню пост - тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от других, разрешаю на пищу, опять тщеславлюсь - благоразумием. Одевшись в светлую одежду, побеждаюсь любочестием и, переодевшись в худую, тщеславлюсь. Говорить ли стану - попадаю во власть тщеславия. Молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда ни поверни это терние, оно все станет спицами кверху. Тщеславный... на взгляд чтит Бога, а на деле более старается угодить людям, чем Богу... Люди высокого духа сносят обиду благодушно и охотно, а слушать похвалы и не ощущать никакой приятности могут только святые и непорочные... Когда услышишь, что ближний или друг твой в глаза или за глаза злословит тебя, похвали и полюби его... Не тот показывает смирение, кто сам себя бранит: как быть несносным самому себе? Но кто, обесчещенный другим, не уменьшает своей любви к нему... Кто превозносится природными дарованиями - счастливым умом, высокой образованностью, чтением, приятным произношением и другими подобными качествами, которые легко приобретаются, тот никогда не приобретает даров сверхъестественных. Ибо кто в малом не верен, тот и во многом будет не верен и тщеславен. Часто случается, что Сам Бог смиряет тщеславных, насылая неожиданное бесчестье... Если молитва не истребит тщеславного помысла, приведем на мысль исход души из этой жизни. Если и это не поможет, устрашим его позором Страшного суда. "Возносяйся смирится" даже здесь, прежде будущего века. Когда хвалители, или лучше льстецы, начнут хвалить нас, тотчас приведем себе на память все беззакония свои и найдем, что вовсе не стоим мы того, что нам приписывают". Этот и другие примеры, находящиеся в "Лествице", служат образцом той святой ревности о своем спасении, которая необходима каждому человеку, желающему жить благочестиво, а письменное изложение его мыслей, составляющих плод многих и утонченных наблюдений его над своей душою и глубокого духовного опыта, является руководством и великим пособием на пути к истине и добру. Степени "Лествицы" - это прехождение из силы в силу на пути стремления человека к совершенству, которое не вдруг, но только постепенно может быть достигаемо, ибо, по слову Спасителя, "Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его" (Мф. 11, 12). *На русском языке издано: 1. Лествица Райская. М., 1647. Новое изд. Варшава, 1785. То же / Пересмотр. и испр. М., 1785. То же, Лествица, возводящая на небо. СПб., 1812, 1817; Киев, 1823, 1836, 1862, 1869; М., 1842. То же и Слово к пастырю / Пер. Агапита Введенского. М., МДА. 1851; Изд. 2-е. 1854; Изд. 3-е. 1869. То же / Пер. старца Амвросия. М.: Изд. Введенской Оптиной пустыни. 1862. То же. Изд. 4-е. М., 1894. Извлечения см.: Добротолюбие. Т. 2. М., 1895. С. 489-554. 2. Трактат о страстях и добродетелях / Пер. Введенской Оптиной пустыни. Изд. 2-е. Сергиев Посад, 1904. 3. Послание к пастырю. М., МДА. 1851, 1894.* Источник и продолжение : http://days.pravosla.../ii986&4153.htm Преподобный Иоанн Лествичник / Патриархия.ru Преподобный Иоанн Лествичник + Православный Церковный календарь ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК Иоанн Лествичник — Википедия Преподобный Иоанн Лествичник - Жития и творения святых - Предание.Ру... <object width="480" height="274"><param name="movie" value=" name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="274" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> 25 марта 2012 года, в неделю 4-ю Великого поста, день памяти прп. Иоанна Лествичника, свт. Григория Двоеслова, папы Римского, и прп. Симеона Нового Богослова, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение Литургии в храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках в Москве. За Литургией была совершена хиротония архимандрита Алексия (Антипова) во епископа Бузулукского и Сорочинского.

-

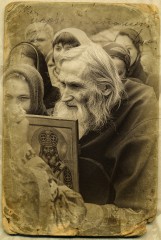

Реквием. Русь уходящая. 1935-1959 Эскиз Бумага, темпера. 64 х 107 см. (в свету) Справа внизу подпись: Павел Корин 1935-1959 ГТГ — Дом-музей П.Д. Корина Приобретено в 1968 году у П.Т. Кориной РС-2324 Работа над эскизом продолжалась до 1959 г. Павел Корин. Ненаписанный «Реквием» Максим ТЫЧКОВ, Член Союза художников России, преподаватель СПб ГХПА Православный педагогический журнал «Виноград» №4(16) 2006 Культура в жизни России играет роль исключительную. Некоторые художественные произведения определяли образ и направление мыслей целых поколений. Другие явились оправданием эпох, в которые они создавались. Неспетая песня художника Корина http://www.roscultur...saic/item11739/ Жил во времена недавние художник, имя которого можно поставить рядом с именем Александра Иванова — по дерзновению и величественности задач, по уровню мастерства- и служение искусству которого достойно назвать подвигом. Павел Дмитриевич Корин был художником не только по призванию, но и по самому рождению. Его приход в большое искусство подготавливало не одно поколение крестьян иконописцев из знаменитого села Палех. В 1909 году шестнадцатилетний мастер-иконописец Павел Корину ехал в Москву продолжать художественное образование. Сердце его лежало к реалистической живописи, он приходил в восторге рассматривая репродукции с картин великих мастеров Высокого Возрождения. С поры первого знакомства с этими образцами и на всю оставшуюся жизнь незыблемо составились его идеалы в искусстве: тольковысокое, трагичное, духовное, героическое должно являться содержанием его творчества. Он понимал, что высокие мысли должно выражать могучей пластикой. Поселившись в Москве, Корин познакомился с М.В.Нестеровым. Молодой палешанин нашел в лице маститого художника друга, единомышленника и мудрого наставника, который направил его на путь систематического художественного образования. Окончив институт живописи, ваяния и зодчества, Корин продолжал совершенствовать художественное ремесло. До 30 лет не дерзал браться за собственное творчество, считал себя учеником. По собственному выражению, «вытравливал из себя XVII век», последовательно развивая свой и без того мощный дар рисовальщика. Личная глубокая вера, укорененность в народных традициях, недюжинный талант и исключительная трудоспособность Корина готовили для русской культуры художника яркого и вдумчивого. В сложное время вступал в художественную жизнь молодой, исполненный сил Павел Корин. К началу ХХ века в русской живописи после долгих ее блужданий в холодном западном академизме, политизированном передвижничестве, маргинальном декадентстве сложился и начал развиваться национальный «Русский стиль». В 1916 году М.В.Нестеров написал картину «Душа народа.., которой подвел итог возвращения русского искусства на исконную христианскую почву. На этой большой нестеровской картине — Царь и юродивый, старцы и отроки, солдаты и монахини, крестьяне и великие русские писатели — молящаяся, пасхальная Русь. Но чувствуется в ней какая-то тревога… Десять лет спустя в России отменят преподавание истории, ее заменят «политграмотой». Настанет время, о котором пророчески сказал поэт: «И много понтийских пилатов, и много лукавых иуд Отчизну свою распинают, Христа своего продают». Д народ-молитвенник, воспетый Нестеровым, через два года после создания им этой картины начнет отказываться от своей веры или платить за ее исповедание кровью. Революция, как гигантское наводнение, затопит русские берега, поднимет со дна всю грязь и муть и вынесет их на поверхность, до неузнаваемости изменит державное русло русской жизни. Много пройдет времени, прежде чем успокоится река, осядет ил, снова появится отражение. Придут другие поколения русских людей и снова в отражении увидят Небо, но берега уже будут другими… Корину выпала роль свидетеля русской катастрофы. Оставленное им творческое наследие помогает хоть немного представить очертания погибшей великой Русской Империи и увидеть тот путь, по которому могло пойти русское искусство. Павел Корин был последователем традиции, идущей со времен Д, Иванова, когда вершинным родом живописи считалась живопись «историческая». «Исторический живописец» должен писать настоящих героев, выражать своим творчеством великие, а не сиюминутные мысли. На нем большая ответственность за выбор темы и ее воплощение. При Александре Иванове русское общество искало правды на двух полюсах: «западничества» и «славянофильства». Находясь в итальянском уединении, издали наблюдая за этим разделением, Иванов дерзновением своего творчества созерцал вершины надмирные и воспарял на ту высоту, докоторой подобные разделения не доходят. Корин жил в иные времена, когда разделение затронуло основы бытия. Перед каждым встали вопросы: «кто ты?» и «с кем ты?». Исторический живописец Корин не мог пройти мимо этой трагедии. Он готовил себя к большой картине, искал свою тему. Не мог Корин выбрать иную тему для главной картины своей жизни, чемразделение русского народа . Всем своим духовным, художественным, гражданским устроением он был подготовлен к тому, чтобы воспринять подлинный пафос происходящих событий и, минуя классовые политические, сословные предрассудки, увидеть истинных героев своего времени. В 1925 году в Донском монастыре на отпевании Патриарха Тихона Корин обрел сюжет своей будущей картины. Все сословия и чины бывшей России, люди всех возрастов и профессий собрались здесь, чтобы отдать последнее целование Патриарху-исповеднику и засвидетельствовать свою верность гонимой Церкви. Стоя в этом нескончаемом людском потоке, художник зримо увидел, как красиво и непобедимо Добро. Зло, сбросив все личины и маски, открыто уничтожало лучших представителей народа, парализовав страхом остальную его часть. Люди, пришедшие на отпевание Патриарха, свой выбор сделали. Потомони будут уходить поодиночке, но сейчас они — соль земли Русской, собрались последний раз вместе. Здесь же у художника сложился весь замысел будущего полотна. Перед ним вставал образ высокого трагизма и величия. Последний парад тысячелетней Православной Руси. Это будет не пасхальная тема, о которой поведал Нестеров, а тема Страстной Пятницы. Последний классик русской живописи, Корин назвал задуманную картину «Реквием». Начав работу над эскизом будущего полотна, он занялся поисками своих «героев» — людей, внешне и внутренне похожих на тех, кого он видел у гроба Патриарха Тихона. В своих хождениях по монастырям и церквам Москвы Корин часто встречал яркие типы и характеры, но на предложение о позировании всякий раз получал отказ. Терял уже в то время русский народ одно из основных своих качеств — доверчивость, и непонятна была для многих «блажь» художника, затеявшего в такое лихое время какую-то картину. Через Нестерова Корин решил обратиться к владыке Трифону Туркестанову. Легендарная личность был митрополит Трифон. В молодости, получив блестящее образование, он после встречи с преп. Амвросием Оптинским избрал монашеский путь. Он нес послушание и в пересыльной тюрьме, и в окопах Первой мировой войны, с которой вернулся с Георгиевским крестом, золотой панагией с надписью: «За храбрость» и с ослепшим от ранения глазом. Митрополит пользовался всенародной любовью, «своим Владыкой» его считали интеллигенты и кухарки. Для последних он до революции служил ночные литургии, чтоб они могли говеть и причащаться, не оставляя дневных дел. Среди духовных чад владыки были актриса М.Н.Ермолова, певица А.В.Нежданова, дирижер Н.С.Голованов, художник М.В.Нестеров. В конце З0-х годов митрополит Трифон жил на покое. Сподвижник Патриарха Тихона, он вдохновлял многочисленную паству на твердое стояние в вере. К этому владыке и обратился Павел Корин. И тот горячо поддержал и благословил его замысел, согласился позировать несколько сеансов. Благословение митрополита Трифона и написанный с него портрет открыли Корину сердца людей, к которым теперь обращался художник с той же просьбой о позировании. Узнав, что «сам владыка Трифон стоял перед ним», эти люди соглашались на непривычное занятие. Для Корина начался период напряженной и вдохновенной работы, длившийся с 1929 по 1937 год, когда он создал всю галерею этюдов к «Реквиему». 32 образа запечатлел художник на монументальных полотнах. Это было время наивысшего расцвета его дарования. Как и его герои, он всей своей жизнью, убеждениями, верой был поставлен по ту сторону черты, которую новая власть отвела «лишним»людям. Недаром М.Нестеров писал о братьях Кориных: «… эта порода людей сейчас вымирает и, быть может, обречена на полное уничтожение. И, однако, пока они существуют, я не устану ими любоваться». Портрет молодого Павла Корина, сделанный Нестеровым в 1925 году, показывает человека того же духовного склада, что и те люди, которых писал сам Корин для своего «Реквиема». В 1930 году Корин пишет «Схимницу из Ивановского монастыря». Придя позировать «по послушанию», она не заметила обстановки мастерской, не стала вникать в замысел художника, а сразу предалась привычному делу — молитве. Весь сеанс она стояла не шелохнувшись с медным крестом и зажженной свечой в руках. Когда свеча догорела, предложили сделать перерыв. Жена художника хотела взять у монахини крест, но, вскрикнув, выронила его: от пламени свечи он нестерпимо накалился. На вопрос, как же она держала его все время, схимница просто ответила: «Так ведь я молилась…» Писал Корин и священника из своего родного села Палех о. Алексия. Простой русский батюшка, он пережил самоубийство сына, заклейменного «виной» родителя, измену паствы, осквернение своего храма… Поразительный портрет «Отца и сына» — Сергея Михайловича и Степана Сергеевича Чураковых. Два поколения из большой семьи плотников и скульпторов-самоучек, всем своим видом исповедающих добротность в труде, патриархальность в быту. Корин сохранил для нас облик представителей традиционной русской семьи с незыблемыми нравственными устоями и иерархией взаимоотношений между поколениями. На картине 1932 года «Молодой послушник» изображен будущий новомученик российский о. Феодор Богоявленский. Тогда он, недавний выпускник медицинского факультета, только готовился к постригу, жилу последних монахов Зосимовой пустыни. В разгар безбожной пятилетки он собирался отречься от мира. А мир готовился ответить ему «классовой ненавистью». На подрамнике портрета Корин написал: «Опоздал монах, опоздал…» Среди этюдов был и «Портрет слепого». Этого своего героя Корин увидел в Дорогомиловском соборе, где тот служил регентом одного из клиросов. Позже А.М. Горького, впервые пришедшего смотреть коринские этюды, поразят пальцы слепого, которыми он как бы «видит»пространство перед собой. Но ему дано было видеть и другое. Когда он позировал, то чутко ловил звуки улицы, идущие с 6-го этажа, говорил: «А Вавилон-то шумит!» …Собор, в котором регентовал этот коринский герой, в конце 40-х был снесен. …Шла вторая «безбожная» пятилетка. Началось уничтожение крестьянства. Газеты пылали ненавистью к «бывшим» — духовенству, профессорам, дворянам. На производствах устраивались открытые голосования за смертную казнь «врагам народа», дети отрекались от собственных родителей. В 1930 году была объявлена «война храмам». Корин жил в своей мастерской на Арбате — неуютной мансарде, заставленной огромными слепками классических греческих скульптур, подобранных им с улицы, куда их выбросили сторонники супрематизма. Вместе с братом Александром и верной женой и помощницей Прасковьей Тихоновной они жили впроголодь, подрабатывая написанием транспарантов для демонстраций и преподаванием. О Павле Корине и его картине ходили легенды по Москве. Мало кто видел его этюды, но весть, что среди ужасной действительности живет художник, который пишет столпов гонимого православия и думает посвятить им большую картину, казалась невероятной, вселяла во многих мужество. Сам художник, посягнувший на столь одиозную тему, ходил по лезвию ножа. Он, далекий от художественных течений своего времени, был лишен постоянных заказов. Материальной возможности осуществить свой масштабный замысел у него не было, и изменения положения не предвиделось. И вот в 1931 году мансарду на Арбате посетил М. Горький. С этого момента пролетарский писатель взял художника под свое покровительство. В этом же году он устроил поездку братьев Кориных в Европу и Италию для знакомства с подлинниками шедевров мирового искусства. Он содействовал устройству Павла Дмитриевича в реставрационные мастерские Пушкинского музея, чтобы тот имел постоянный заработок. Но, главное, Горький создал все условия для осуществления масштабного замысла «Реквиема». В 1932 году он обустраивает для художника просторную мастерскую в отдельном флигеле на Малой Пироговской, заказывает в Ленинграде огромный тканый холст для будущей картины, а кроме того, обеспечивает неприкосновенность Корина от нападок и гонений. История русской культуры знала дружбу между гениальным писателем и гениальным художником, где писатель взялся своим авторитетом решить материальные трудности художника. Так, в 1847 году Н.В. Гоголь написал статью «Исторический живописец Иванов», где разъяснил российской общественности грандиозность, сложность и величие задуманного Александром Ивановым полотна, призвал поддержать и помочь осуществить художнику его картину на «всемирный сюжет». Конечно, роль Гоголя в общении с Ивановым не сводилась только к посредничеству между «итальянским затворником» и российским обществом. Он оказывал художнику духовную и моральную поддержку. Это было общение единомышленников, обогатившее творчество друг друга и обогатившее русскую культуру. Участие Горького в судьбе Корина — факт несомненный, но вряд ли можно говорить об их единомыслии или взаимном влиянии друг на друга. Оба тонкие, чисто русские интеллигенты, они принадлежали к разным полюсам широкой русской стихии. Горький, в молодости окрыленный революционными идеями, во всеуслышание воспел насилие, был замечен самим Лениным. После революции запоздало прозрел, увидев, что этот русский бунт не только «жесток и бессмысленен», но и гибелен для народа. Пытался заступаться за отдельных представителей интеллигенции, за что его едва терпели в Стране Советов. Возможно, в поддержке Корина Горький находил утешение и оправдание краху своей жизни. Помимо этого, он распознал в бывшем палехском иконописце выдающегося художника своего времени. Он был поражен мастерством, глубоким психологизмом, художественной правдивостью, артистизмом этюдов к «Реквиему». Одобрил и общий замысел, истолковав его по-своему. Горький сам искал во всем героизм, связав свои чаяния с революцией. В задуманной Кориным картине он видел в первую очередь «народность», эпичность, соответствующую тому тектоническому сдвигу земных слоев, который происходил в послереволюционной России. Он предложил свое название картине: «Русь уходящая». Под этим именем коринский этюд и замысел вошли в историю искусства. Но хочется довериться больше мудрому автору, именовавшему свою работу «Реквием», или «Исход», и утверждавшему: «Русь была, есть и будет!» На эскизе «Реквиема» в интерьере Успенского собора Московского Кремля в две стороны раскрылись крылья колоссальной людской стены. Огромная рука архидиакона как будто дает звук огромному колоколу, и звук этот плавной волной проходит по молчаливому людскому строю и выходит за пределы картины. Рядом с богатырем-архидьяконом — маленькая фигура митрополита Трифона в алом пасхальном облачении, которая ярким факелом горит в центре композиции, освещая собой все пространство картины. Преобладающий в картине алый цвет — это цвет христианского мученичества. Повернув весь сонм предстоящих спиной к алтарю, смешав атрибуты и жесты разных богослужений, художник сознательно показывает символичность, обобщенность и исключительность изображенного события. Сразу трех патриархов изобразил Корин в центре на амвоне: Святейшего Тихона, Патриарха Сергия и Патриарха Алексия 1. Присутствует на картине и Патриарх Российский Пимен, он изображен в правом углу картины 25-летним иеромонахом, каким увидел его художник в1935 году. В этом есть удивительное пророчество Корина, изобразившего одновременно на своей картине четырех первосвятителей Церкви Русской, обнимающих своим правлением весь период советской власти от начала до его завершения. Присутствие на картине множества схимников, чье призвание- молитва за весь мир, свидетельствует, что это стояние значимо не только для российской, но и для мировой истории. Потушенные свечи паникадил, брусья строительных лесов, расчертившие справа живое пространство храма, — как символ попрания Правды на Руси, разрушения незыблемых традиций, насилия над неприкосновенным. Когда смотришь после галереи этюдов-портретов на детально сделанный небольшого размера эскиз»Реквиема», первое впечатление, что художник механически объединил натурные этюды, просто мастерски соблюдая законы ритма и равновесия. И что есть некоторая композиционная робость в том, что он сохранил все позы, которые принимали его модели во время позирования. Происходит это, вероятно, от того, что на камерный и суховатый эскиз давят своей монументальной мощью насыщенные жизненной правдой и художественной энергией портреты-этюды. Этот эскиз — плод многолетнего (с 1935 по 1959 г .) труда и размышлений художника, и он требует ответного зрительского «стояния» передним — тогда только открывается композиционная многослойность, символическая наполненность и верность одной мысли. И сами собой отпадают замечания о натурной зависимости автора. Художник-мыслитель, всю жизнь изучавший наследие старых мастеров, Корин сумел решить сложнейшую композиционную задачу. В музыке Реквием — это многоголосное циклическое хоровое произведение траурного характера. Корин сумел языком пластики и цвета выразить эпопею вселенского масштаба и драматизма, выявив все составляющие музыкального жанра. С 1936 года наступил черный период в жизни художника. После смерти Горького на Корина обрушился поток обвинений в том, что он «оторвался от действительности, не участвует в развитии пролетарского искусства, ушел в живописание реакционной среды» и что все созданное им до сих пор — ошибка. Немало усердствовали в травле Корина «собратья» по цеху. Это позже, уже в последние десятилетия своей жизни он будет признан крупнейшим художником современности, патриархом «социалистического реализма», получит звание Народного художника СССР, его серия портретов полководцев и деятелей искусства войдет в сокровищницу мирового портретного искусства. …А в конце 40-х Корина не раз пытались выселить из мастерской. Третьяковская галерея убрала из постоянной экспозиции все картины Павла Корина, объявленного «формалистом». Когда художник обратился в дирекцию музея с просьбой дать ему на время некоторые, находящиеся в Третьяковке этюды к «Реквиему», нужные ему для работы над картиной, то получил ответ, что он может выкупитьих. Корин перевез все свои, ставшие ненужными новой Третьяковке, картины в мастерскую и потом более 20 лет выплачивал долг за свои работы. В период высшего расцвета своего дарования, в момент горения своим замыслом художник был насильственно отстранен от работы. Тогда же Корин тяжело заболел. На много лет заслонил собой работу над «Реквиемом» проект исполнения колоссальных мозаичных фризов для Дворца Советов, за который Корин взялся, чтобы доказать свою художественную благонадежность и лояльность власти. По-настоящему талант Корина оказался востребован во время Великой Отечественной войны. Эта небывалая беда вынудила власть вспомнить о тысячелетней истории России, вызвала всплеск творческих и духовных сил у нашего начавшего терять историческую память народа. Корин все свое знание о духовной красоте и стержневых качествах русского человека, вынесенное из этюдов к «Реквиему», вложил в триптих «Александр Невский», написанный им в 1942 году. Эта работа наравне с гимном «Вставай, страна огромная» явилась в тот период чем-то большим, нежели простое художественное произведение. Павел Корин не написал своего «Реквиема». С 1932 года и до самой смерти художника в его мастерской стоял исполинский холст, загрунтованный серой краской, к которому так и не притронулась рука мастера. Он как немой укор. Но не художнику, а эпохе, в которой ему выпало жить. Огромный холст — как размах нашей необъятной Родины, а его нетронутость — символ не реализованного нашим народом могучего творческого потенциала. Гениальные этюды Корина, как и выдающиеся подвиги, которыми украсил себя русский народ, истощив свои последние силы, творились не во имя, а вопреки своему времени. 3навшие Павла Корина на закате его жизни свидетельствуют, что у него были глаза исстрадавшегося человека. Он часто с горечью повторял, что не выполнил своего предназначения. Были чисто внешние причины, из-за которых Корин так и не смог начать свою картину. Время всегда работает не на художника, задумавшего произведение крупной формы. С течением жизни, пока художник вынашивает свой замысел и трудится над ним, меняется мир вокруг, меняется он сам. «Что В начале пути стоило легкого взгляда, то теперь ужасный труд», — признавался в свое время А.Иванов. Сам Иванов сумел сохранить неповрежденным свой замысел и довести его через многие годы до завершения лишь потому, что жил затворником в Италии, вдали от гущи общественных российских событий. Корин не мог жить вне своего времени, хоть он тоже слыл затворником. Скольких обособившихся от советской действительности «бывших» людей перемолол молох репрессий или борьба за существование вынудила оставить высокие идеалы! Благодаря Горькому Корин уцелел и мог свободно заниматься своим творчеством. Но для работы над картиной нужно было отрешиться от всего, выпасть из жизни, подняться над действительностью. Разве мог он отвлечься от картин разрушения того, что составляло основу и ценность его жизни, от страданий и гибели близких ему людей? Получив через Горького доступ к «сильным мира сего», он постоянно ходатайствовал за друзей, знакомых священников, чьих-то родственников, которых сажали, высылали, лишали избирательных прав. Сердце его не знало покоя и в более поздние «благополучные» времена, когда он пытался силой своего авторитета спасать от разрушений и уничтожения памятники архитектуры, художественные ценности. Всю свою долгую жизнь Корин был лишен главного условия для работы над своей эпопеей — покоя внешнего и внутреннего. Но он не оставлял мысль начать и сделать главную картину своей жизни. Незадолго до смерти он говорил: «Этой зимой я все-таки запачкаю свое большое полотно…» Тогда же Кориным были заказаны механические леса для облегчения работы над исполинским холстом… Значение, которое могла иметь его картина для русской культуры и истории, осознавали многие современники Корина. Владыка Трифон благословил его на этот труд, Горький просил его написать картину, всемерно и масштабно помогал в этом. Нестеров тоже завещал довести до конца начатую работу, даже, шутя, грозил, что будет приходить с того света и понуждать закончить картину.. . Сейчас все этюды и эскиз к «Реквиему», собранные воедино, выставлены в мемориальной мастерской П.Д. Корина в Москве на Малой Пироговской. Чуткое сердце зрителя, болеющее болью своей Родины, соединит в себе разрозненные фрагменты коринской эпопеи и составит их в своем воображении в единую картину. И родится уверенность, что «Реквием» Корина существует. Русская живопись прошла путь от преподобного Андрея Рублева, изобразившего неизобразимое — Предвечный Совет, Пресвятой Троицы, через гений А.Иванова, посягнувшего выразить в красках тайну Боговоплощения, к Павлу Корину, засвидетельствовавшему в своем творчестве верность русского народа Христу. Источник : Павел Корин. Ненаписанный «Реквием» : Православие и мир http://www.youtube.com/watch?v=aEz6337MItw?version=3&hl=ru_RU"> name="allowFullScreen" value="true">http://www.youtube.com/watch?v=aEz6337MItw?version=3&hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"> "Библейский сюжет" . В московском Донском монастыре отпевали патриарха Тихона. Многотысячная толпа верующих, прощавшихся с патриархом, вдохновила Павла Корина на создание картины "Реквием". Подготовке к написанию этого грандиозного полотна художник отдал несколько десятилетий своей жизни, создав множество этюдов и эскизов. Саму картину закончить он не успел.

-

Рабы Христовы – не от мира сего

запись в блоге прокомментировал OptinaRU пользователя Liubov в Летопись Оптиной Пустыни