Таблица лидеров

Популярные публикации

Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 24.06.2013 во всех областях

-

12 баллов

-

7 баллов

-

5 баллов

-

3 баллаПосле долгих зимних вьюг в монастырь пришла весна. Яркое солнце, мартовская капель, звонкое пение птиц – всё радует душу. Старенький схиархимандрит Захария на сугревке – на крылечке сидит, чётки перебирает, на солнышко жмурится. Братия дружно с крыш келий талый снег скидывает, дорожки песком посыпает. Из трапезной уже доносится аромат грибного супа, скоро послушник Дионисий с колокольчиком побежит по обители, собирая иноков на трапезу. Хорошо! Настроение у отца Валериана было радостное, он споро рыл канавку для отвода воды от храма и молился про себя, как и положено иноку. Но тут услышал шум мотора, обернулся и нахмурился: в монастырские ворота въезжал чёрный блестящий «Мерседес». За рулём сидел Вениамин Петрович, давний гость и благодетель монастыря. Высоченный, выше и крупнее самого отца Валериана, росту которого могли бы позавидовать баскетболисты, Вениамин Петрович выглядел каким-то вечно хмурым, суровым. Маленькие глазки смотрели на окружающий мир невозмутимо и даже надменно. Впрочем, может, эта надменность только чудилась отцу Валериану? Инок почувствовал, как тускнеет радостное настроение, и проворчал про себя: – Какие люди – и без охраны… Отец Захария на крылечке привстал, заулыбался этому Вениамину как родному, благословил, стал спрашивать что-то тихонько. А тот стал басить в ответ важно на всю обитель: – Да, отче, из Цюриха только что прилетел… Да, вот в монастырь заехал… Поздоровавшись со старцем, Вениамин Петрович отправился в храм. Важно прошествовал мимо инока, легонько головой кивнул – поздоровался, значит. Отец Валериан поклонился в ответ и почувствовал, как растёт раздражение: зачем этот Вениамин сюда ездит? В братской трапезной толком не ест – то ли брезгует, то ли после дорогих мирских деликатесов простая монашеская пища не нравится. В храме стоит – толком не перекрестится, на братию смотрит сверху вниз. Успешен, богат – чувствует себя, видимо, хозяином жизни… Ну, летает по своим Цюрихам этот успешный и богатый бизнесмен – и пускай дальше летает, что он в обители-то забыл? Ещё старец его привечает… Это уж и вообще загадка. Привечает явно не из-за денег – кроме нескольких икон, духовных книг да плетёнки под кроватью со сменой одежды, у отца Захарии богатств отродясь не водилось. Да и помнил хорошо инок, как однажды старец не благословил принимать крупное пожертвование на обитель от одного известного политика: не всякие деньги монастырю на пользу. В чём тут загадка и за какие такие достоинства отец Захария и настоятель монастыря игумен Савватий привечают Вениамина Петровича? Отец Валериан тряхнул головой и напомнил себе слова преподобного Амвросия Оптинского: «Знай себя – и будет с тебя». Только осуждения ему, иноку, и не хватало! Но как же быстро он впадает в осуждение при виде этого бизнесмена! Стал усиленно молиться, чтобы прогнать дурные помыслы, и ещё быстрее заработал лопатой. Но искушения, связанные с Вениамином Петровичем, на этом не закончились. Весь остаток дня он то и дело попадался на пути иноку. Хорошо, хоть на трапезе бизнесмена не было. Зато когда после обеда отец Валериан как келарь занимался подготовкой продуктов на следующие несколько дней, тот появился и уселся за стол. Послушник Дионисий, домывавший посуду, быстро поставил перед гостем тарелку грибного супа, положил на второе тушёную капусту, налил компот. А Вениамин Петрович возьми да и спроси громко: – Брат Дионисий, рыбы нет? Так что-то рыбки хочется! Отец Валериан даже перестал со своими крупами возиться, только что вслух не фыркнул: «Ишь, рыбки ему!» А Дионисий вежливо отвечает: – Нет, Вениамин Петрович, сегодня рыбу не готовили. Только он так сказал, как дверь в трапезную распахивается, заходит трудник Пётр и вносит завёрнутого в чистый лист копчёного судака: – Вениамин Петрович, тут ребята отцу Савватию рыбку приготовили, так он благословил вас угостить! Бизнесмен снисходительно кивает и спокойно ест судака. Отец Валериан от удивления дар речи потерял. А тот доедает кусок рыбы и опять громко спрашивает: – А пирожков нет? Сейчас пирожков бы! Дионисий опять вежливо отвечает: – Нет, Вениамин Петрович, не пекли пирогов сегодня. Отец Валериан уже на дверь косится. И что вы думаете? Тут снова дверь открывается и заходит послушник Пётр с тарелкой, полной пирожков: – Мама приезжала, пирожки привезла! Одному не справиться – налетайте, братия! Вениамин Петрович, угощайтесь, пожалуйста! И Вениамин Петрович не спеша, с удовольствием стал есть пирожки, запивая их компотом. Отец Валериан опешил. Подумал про себя: «Это что ещё за скатерть-самобранка в нашей обители?! Прямо по щучьему велению, по его хотению… За какие такие заслуги?!» В общем, сплошное искушение, а не Вениамин Петрович! Поел, встал, помолился, снисходительно кивнул братии и пошёл себе из трапезной. Отец Валериан свои дела келарские закончил и в храм отправился, в очередь Псалтирь читать. Его очередь как раз перед всенощной была. Читает он себе Псалтирь за свечным ящиком, а сам мыслями по древу растекается – всё ему бизнесмен представляется. Не выдержал инок такого искушения, прямо за ящиком на колени опустился: – Господи, вразуми, избавь от искушения и осуждения! Слышит – дверь открывается, а кто в храм заходит – из-за свечного ящика не видно. Только поступь тяжёлая. Прошёл человек вглубь храма. Выглянул отец Валериан из-за ящика – а это опять Вениамин Петрович! Подошёл прямо к иконе Казанской Божией Матери и на колени встал. Икона та непростая – она явилась людям на источнике в восемнадцатом веке, в обители почитается как чудотворная. Отцу Валериану теперь из-за свечного ящика и показываться неудобно, как будто он специально прятался. Не знает, что и делать. Смотрит за гостем, наблюдает: чего это он по пустому храму разгуливает, не дожидаясь службы? С добрыми намерениями зашёл ли? А бизнесмен самоуверенный встал на колени перед иконой и молчит. Молчит-молчит, а потом вдруг всхлипнул громко, как ребёнок. В пустом храме хорошо звук разносится. И слышит инок, как Вениамин Петрович молится со слезами и повторяет: – Матушка… Матушка… Пресвятая Богородица… Ты мне как Мама родная! Прости меня, дерзкого грешника, недостойного милости Твоей… Ты знаешь, как я люблю Тебя, Матушка! Знаешь, что не помню я своих родителей… Один, совсем один на земле… Только на Тебя, на Твою милость уповаю и на Сыночка Твоего, Господа нашего! Матушка, а я вот подсветку для храма сделал, старался очень… Хорошо ведь с подсветкой будет… И отец Савватий благословил, разрешил мне пожертвовать на обитель… Прими, Матушка, в дар! Прими от меня, недостойного! Отец Валериан густо покраснел и на цыпочках вышел из храма. Встал на дорожке, как будто он только в церковь войти собирается. Ждёт, когда можно вернуться будет дальше Псалтирь читать. Стоит и чувствует – а он никогда сентиментальным не был, – как дыхание перехватило и слёзы близко. Искренняя молитва, от сердца идущая, она ведь касается и того, кто слышит её. Смотрит инок: старец Захария к храму тихонечко бредёт. Он всегда заранее на службу и в трапезную выходил, чтобы не опаздывать. Подошёл старец, только глянул на инока и как будто всё понял о нём. Улыбнулся ласково. А потом говорит как бы сам с собой: – Да… Вот уж служба скоро… Знаешь, отец Валериан, я иногда за собой замечаю: часто я людей по внешнему виду оцениваю… Иногда думаю про человека: «Какой он самоуверенный да надменный! И за что его только привечают в обители…» А Господь и Пресвятая Богородица зрят в самое сердце. Человек-то, может, к Пресвятой, как ребёнок к родной матери, приезжает… От души на монастырь жертвует. И Она его утешает –ласкает, как младенца по голове гладит. Да… А я в осуждение впал… – Отец Захария, простите, помолитесь обо мне! И старец улыбнулся, благословил инока и положил ему на голову свою большую тёплую руку. Из храма вышел Вениамин Петрович, как обычно сдержанный, суровый. Почтительно поклонился отцу Захарии, легонько кивнул отцу Валериану. И в этом лёгком кивке не было надменности. Просто небольшой дружеский поклон. И отец Валериан тоже дружелюбно поклонился в ответ. А обитель потихоньку оживала: распахивались двери келий, слышались голоса братии – все собирались на всенощную. http://www.rusvera.mrezha.ru/685/8.htm

-

2 балла

-

1 балл

-

1 баллКакое средство употреблять против помыслов, сильно влекущих меня к осуждению ближнего, и особенно того, который меня чувствительно оскорбляет? – При появлении помыслов, побуждающих тебя к осуждению ближнего за нанесенную им тебе обиду, сообрази состояние скорби твоей с бывшим состоянием скорби Спасителя мира. Сей, великаго Совета Ангел, Сын Божий, будучи без греха, терпел великодушно величайшия скорби; не тем ли более должны терпеть горестные случаи мы, – люди грешные, достойные наказаний. Мы должны также более и обвинять себя: в сем случае, оружием самоосуждения мы будем сражаться с возмутителем духа нашего, невидимым Филистимлянином, окрадывающим Богообразный кивот души нашей. Того, напротив, который наносит нам оскорбления, мы должны почитать благодетелем нашим: он не другое что, как орудие, коим Бог устраивает наше спасение. Таким образом, мы будем почитать обижающих нас благодетелями, и когда начнем приучать себя к самообвинению, тогда неприметно успеем во внутреннем обвинении, тогда сердце наше, с помощию Вышнего, может сделаться в духовном смысле мягким, кротким; человек соделается вместилищем благодати и мира духовного. Тогда душа почувствует такой мир, которого мы в состоянии горести ощущать или, лучше сказать вкушать, не можем. Сей-то мир будет просвещать разум подвижника; заря кротости духовной прострет свои лучи на ум, слово, умное чувство, тогда он удобнее может отразить зло, покорить и посвятить сердце всему тому, что только спасительно. Неудовольствия будут уже казаться радостными и приятными. Ощущая в себе не только склонность, но и самыя действия тщеславия, и желая оного избавиться, каким образом можно успеть в том? – Если ты будешь продолжать послушание с откровенностию, когда не будешь ни в чем настоятельно склонять старших к соглашению с твоей волею, и выискивать их благоволение к себе, если совершенно повергнешь свое ничтожество пред Богом, то всемогущею благодатию Его можешь со временем избавиться от тщеславия. Сия страсть от юности до преклонных лет и до самого гроба нередко простирается: она не только страстных, преспевающих, но иногда и совершенных преследует; почему и требует не малой осмотрительности. Безстрастный Творец лишь может искоренить ее. О! коль трудно избегнуть сего яда, убивающего плоды и самых зрелых добродетелей. Я весьма желаю исправить себя, но все увлекаюсь стремлением страстей: что должно делать для преодоления их? – Желай, и Бог всемогущий даст тебе по сердцу твоему: ибо начало добродетелей и источник есть расположение, желание добра о Господе. Страсти победить сам собою человек не может. Это дело десницы Вышняго, действие силы Божеской. С нашей стороны должно только непосредственно хранить, данное нам от Бога, святое произволение, и по оному пролагать старание достигнуть в страну безстрастия: и Вышний, без сомнения, совершит подвиг желающего. И так, если желаете воскреснуть от гроба страстей, то имей о том всегда внимательную мысль, попечения, неуклонную деятельность, ревность. Уповав на Бога, могущего показать силу Свою в немощах наших благодатию Своею, и спасешься. Каким образом избавиться от рассеяния мысли и в самой молитве? – Моляся устами, молися и умом, т. е. заключай ум в силу слов молитвы. Если увлечешься размышлением о каком-либо предмете, то, ощутив свою неосмотрительность в том, углуби свое внимание в молитву. Всегда поступай так, и ощутишь пользу. Постоянство ума привлекает особенные действия благодати. Каким образом согревается охладевшая душа? – Словом Божиим, молитвой, смиренным благодарным чувствованием сердца к Богу во всех изменениях, не только наружного состояния, но и внутреннего. Из келейных записок Павла Петровича Тамбовцева

-

1 баллhttp://www.pravmir.ru/arximandrit-tixon-shevkunov-ob-iskusstve/ В Академии художеств, галерее Зураба Церетели прошла творческая встреча с архимандритом Тихоном (Шевкуновым) «Искусство и религия в пространстве современной культуры». В течение двух часов он отвечал на вопросы собравшихся. Напомним, священник — профессиональный режиссер, а его книга «Несвятые святые» разошлась миллионными тиражами. Сейчас, как рассказал в ходе встречи отец Тихон, в ходе подготовки выставки в Манеже, посвященной семье Романовых, снимается фильм о Государе Николае II. Культура и культ Отец Тихон начал встречу с напоминания: — Культура, нравится это кому-то или не нравится — это производная от культа. Возможно, эта производная ушла так далеко, что забыла свои корни. Очень часто происходят серьезнейшие конфликты между религией и теми формами искусства и культуры, которые иногда восстают на нежелательный для некоторых авторов первоисточник. Фото: Иван Правдолюбов, Православие.ру Но все же по большей части история культура и религии всегда взаимодействуют, находят полное взаимопонимание и пребывают в синергии — в самом серьезном соработничестве. Ярчайший пример — поколения 60-х, 70-х, 80-х. Скажу без всякого преувеличения: огромное количество наших соотечественников пришло к вере именно через культуру — русскую классическую, изобразительное искусство и литературу. Как понимать священное? Проблемной, по мнению отца Тихона, является тема интерпретации священного. — Здесь всегда возникает непонимание. Я не преувеличиваю — всегда найдутся люди, которые в истинном произведении искусства увидят нечто невозможное для интерпретации религиозных символов, а иногда бывает, что самовыражение художника заходит действительно слишком далеко, становится на грань и переходят грань иногда кощунства, иногда такой дерзости, которая, с моей точки зрения, не может подменять собой созерцание, молитву, благоговения. С другой стороны, конечно, нельзя отнять у художника право особого взгляда, открытия чего-то нового, открытия ассоциативного ряда, который рождает это пересечение сакрального и современного, новой формы. Искусство и исповедничество Священник несколько раз напоминал о творческом импульсе 60-х, в частности, о работах хозяина галереи — Зураба Церетели. — Его символические произведения, основанные на евангельских образах, появились в 60-е годы. Напомню, что это был разгар гонений на Церковь. Всякое, как выражался Ленин, «заигрывание с Боженькой» по-настоящему каралось. В это время и работал Зураб Константинович, да и некоторые другие наши художники, которых сейчас, с моей точки зрения, совершенно несправедливо и занудливо травят — того же Илью Глазунова. Они находили в себе смелость говорить со зрителем именно таким образом. Задумайтесь, насколько это тогда было поразительно, ново и очень и очень смело! Ценные свойства художника? В ответ на этот вопрос отец Тихон описал качества истинного таланта: — Способность увидеть в неком явлении или общности людей целый мир, отнестись к нему с любовью, часто — с болью, суметь показать его неповторимость и особую значимость для меня — в каком бы времени я ни смотрел и ни читал это произведение, иметь возможность внятно это передать. А что касается духовно-нравственной составляющей, обратимся к словам Фолкнера: «Молодые писатели наших дней… должны… убрать из своей мастерской все, кроме старых идеалов человеческого сердца — любви и чести, жалости и гордости, сострадания и жертвенности, — отсутствие которых выхолащивает и убивает литературу». Если художник сделает это — здесь, как мне представляется, одна из важнейших возможностей того, что он создаст нечто прекрасно. Очень важно, чтобы художник создавал прекрасное. Оно может быть разным. Когда он принципиально создает отвратительное, это может быть однодневкой, это может привлечь временное внимание. Ну и конечно — разумное, доброе, вечное (Н. А. Некрасов, «Сеятелям»). Я не большой почитатель Некрасова, но это верные слова. И — культивация. Слово «культура» связана со словом «культивирование». Как землю обрабатывают и приводят в доброе состояние, способное давать добрые плоды — так же должен действовать и художник. А самовыражение — это десятая-двенадцатая часть творчества, это нечто пустяковое. Это для студентов начальных курсов творческих вузов. Зачем творит отец Тихон? — Если я приступал к какой-то работе, — рассказал отец Тихон, — например, к моей книжке «Несвятые святые», то в первую очередь для меня это было продолжением моего священнического труда и послушания. Мне хотелось приоткрыть мир Церкви. О ней сейчас много пишут, в том числе и негативного. Иногда то, в чем нас обвиняют, имеет место быть. Надо понимать, что Церковь — да, это все мы, со всеми немощами грехами и слабостями, но есть люди, которые представляют ее такой, какой она почти или действительно должна быть. Их я и описал. А также еще одно духовное явление: действие промысла Божьего в нашем мире. Созерцать это — несомненно, громадное счастье и открытие для этого мира. По-моему, открытие действия промысла Божьего для каждого человека — больше, чем открытие континента и любое научное открытие, хотя оно тоже — открытие промысла Божьего. Жизнь Церкви необычайно радостна. Если мы теряем эту радость и это счастье пребывания с Богом — значит, что-то в нас сломалось, подтухло, испортилось, и надо принимать какие-то меры. Проблема документа «Каким должны быть отношения искусства и мира в XXI веке?» — спросили гостя. — Такими же, как всегда. Для меня все более и более важным становится то, что существует нарастающее противоречие между художественным вымыслом и реальностью, особенно когда мы касаемся описания жизни реальных людей. Может быть, церковные люди слишком углубились в житийную жизнь? Есть диссонанс между жизнью реального святого и тем неизбежным художественным вымыслом, который является чертой недокументального произведения. Пока я был в больнице, я работал над сценарием фильма о святителе Луке (Войно-Ясенецком). Поразительный человек! И я никогда не сталкивался с таким «сопротивлением материала». Сделать просто документальную повесть, не прибегая к художественному вымыслу, очень тяжело. Теряется та художественная, творческая составляющая — поэтика. Жизнь святителя Луки достаточно известна. Он сам написал автобиографию «Я полюбил страдание». О нем есть замечательная книга Марка Поповского… Когда делается историческая повесть, роман или кино, возникает дилемма. Недаром в историческом романе «Война и мир» главные персонажи выдуманы, а Кутузов и Наполеон находятся где-то на периферии. Тем более сложно со святым. Сегодня документ становится очень значимой частью творческого процесса и произведения искусства. Как мы можем использовать этот документ? Можем ли мы его дополнить и реконструировать? Художники и реставраторы знают: одно дело — правильная реставрация, когда мы сохраняем то, что можно сохранить, допустим, от XII века, а другое дело — реконструкция, которая во многих случаях вообще не допустима. Мне представляется проблемой, что документ, правда жизни, все больше становится частью произведения искусства и его во всяком случае особой инициацией. Это вопрос о границе права на авторский вымысел и реконструкцию. С другой стороны, настоящий художественный образ открывает многое из тех условностей, в том числе и авторского вымысла. Это, наверное, вечная проблема — она была и у Данте, и раньше. Все зависит от таланта, гения и образа, который художник создавал. Церковь и современное искусство «В этом году Ватикан впервые открыл свой павильон на Венецианской биеннале. Станет ли Русская Православная Церковь станет вести диалог с помощью средств современного искусства на ведущих мировых арт-площадках?» — отвечая на этот вопрос, отец Тихон подчеркнул, современные художники часто представляют особую форму созерцания. — Приходит время, что нам, в том числе и Академии художеств и Патриаршему совету по культуре, надо задуматься о том, чтобы сделать огромную интереснейшую выставку, связанную с современным церковным искусством. Но здесь должна быть серьезная отборочная комиссия, которая поставит препоны перед тем, что выходит за грань настоящего искусства и переходит в эпатаж и кощунство. Что касается выставки «Искусство и Церковь. Конец XX — начало XXI веков» — это было бы очень интересно для всех. Собрать весь спектр такого рода произведений. Мы об этом подумаем и поговорим с руководством Академии и творческими вузами — может быть, проведем такую выставку в Манеже. А потом, может быть, и в Венецию. Новое Возрождение? По мнению некоего византолога, современное религиозное искусство не может служить проводником к духовности, ибо находится в тупике, не соответствует высоким образцам прошлого и является, по сути, муляжом. Отец Тихон с этим мнением не согласился: — К каким-то произведениям современного искусства это относится. Но есть и очень интересные иконописцы, художники-живописцы. Из выдающихся иконописцев можно назвать архимандрита Зинона (Теодора), особенно его ранние произведения. Прорыва в живописи и архитектуре нет, но сказать, что все совсем плохо, нельзя. Наверное, такого рода выставка могла бы показать, что очень интересно (и это тоже относится к религиозному искусству), например, литургическое творчество. Создано немало богослужебных текстов, служб новомученикам, новопрославленных святых. Есть духовная поэзия. Она не вся выдающаяся, но есть и вещи, заслуживающие самого серьезного внимания. Хотелось бы, чтобы были по-настоящему прорывные произведения, чтобы мы могли это понять. Хотелось бы, чтобы у нас было как те сто пятьдесят лет во Флоренции: Леонардо и другие — но надо помолиться и подождать. «Слова безумца не должно класть на музыку» А творчество покойного отца Матфея (Мормыля)? Это талантливейший церковный композитор! Одним им мы можем прикрыться и сказать, что сказанное этим византологом, как минимум, весьма спорно. Очень мало, кто знает, какие произведения создал отец Матфей. Как проникновенно он чувствовал! Например, в одном из великопостных произведений, там, где упоминаются слова из Псалтири: «Рече безумец в сердце своем: несть Бог», — в нотах два слова «несть Бог» даны без музыки, в отличие от положенных на ноты предыдущих и последующих слов. И идет сноска отца Матфея: «Слова безумца не должно класть на музыку». Как удивительно искренне чувствовал человек! Это действительно выдающийся деятель церковного искусства нашего века. Притча о Византии «Фильм-притча» — так ответил на вопрос о создании своего фильма 2008 года «Гибель империи. Византийский урок» отец Тихон. — В первую очередь, это фильм о России — что может стать с Россией, если мы не сможем ответить на вызовы современного мира. Считать, что этот фильм — учебник по византологии, было бы крайне наивно. Хотя неожиданно некоторые ученые стали его критиковать именно с этой точки зрения. Слава Богу, нашлись византологи, которые поняли его настоящий посыл и жанр. В фильме есть, с моей точки зрения, есть только одна натяжка — она была сделана в угоду тех параллелей с современной Россией, которая для меня была важна. Остальное — я не готов признать, что многое притянуто за уши. Можно было назвать олигархов динатами. Средства, которые были накоплены Василием Великим и на строительство Софии, были для лучшего понимания названы «стабилизационным фондом». Понятно, что во времена императора Василия II такого словосочетания не было. Если люди не могут уловить ни иронии, ни с самого начала установленных правил игры — это, скорее, их проблема. У нас были серьезные консультанты, которые не давали разгуляться фантазии и лишнему дилетантизму. Цель фильма — если не предупреждение, то размышление о нашем предке, с которым мы генетически связаны. А знать генетические болезни наших предков и родителей очень важно, чтобы знать, как нам жить, на что обратить внимание. Как неразрешенные проблемы Византии рано или поздно привели к усугублению болезни и разрушили ее. Неправильно говорить, как сочли критики, что это фильм с негативным отношением к Западу. Дважды или трижды говорилось в нем, что во всех бедах Византии виноваты в первую очередь сами византийцы. Это православный взгляд: смотрите в первую очередь сами на себя. Но говорить, что Запад самым прямым образом не участвовал в ослаблении этой цивилизации — тоже невозможно. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать серьезных византинистов и византинистов-беллетристов, не только отечественных, но и западных. Об истории создания этого фильма я уже говорил. Один раз мы с отцом Андреем Кураевым решили съездить в Турцию, но не отдыхать, а пройтись по древним местам Византии: Кападокии, Константинополе, Эфесе. Тогда у меня и родился замысел фильма о путешествии по Византии, который постепенно развился в этот. За «Византийский урок» отца Тихона поблагодарил представитель русской греческой диаспоры от лица всей общины. Творчество без Бога? Присутствует ли Божественное начало в отрицающем Бога художнике и может ли культура существовать отдельно от Бога? Этот вопрос заставил священника задуматься. — Само творчество — это Божественное благословение человеку. Это то подобие Божье, которое в нем есть. Это та возможность, которую заложил Творец в Свои создания. Мы промыслом Божьим являемся сотворцами этому миру — он нам дан, чтобы мы тем или образом продолжали его творить. В этом смысле каждый настоящий художник, даже если он считает себя атеистом, даже если он никогда не пришел к Богу или, будучи верующим, от Него отошел — является творческой ипостасью, частью Божественного промысла и Его подобия. С другой стороны, как пишет иеромонах Роман, «восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново». Бывает, что художник восстает на своего Создателя и Вдохновителя всякого творчества. Денница, диавол — тоже существо, которое было наделено от Господа поразительными способностями. Можно использовать талант и во зло. Талант нужно не только приумножить, как в притче, но и понять, Кому его отдать. Фото Михаила Моисеева Любое подобие Божье — разум, силы, здоровье, возможность действовать — можно обратить во славу Ему, а может сделать богоборцем. Все зависит только от одного — от воли и направленности человека. Господь Бог, как говорил один Святой Отец, по большому счету, не ищет ни мудрец, ни простого человека, ни богатого, ни бедного, ни талантливого, ни не имеющего таланта — а ищет искреннего желания, искреннего стремления. Есть талантливый ребенок и ребенок, не наделенный никакими талантами. Но если талантливый употребляет свои таланты во зло и только расстраивает родителей, а не имеющий дарований со всей искренностью пытается быть верным и любящим ребенком, помогать и делать приятное — насколько последний ближе сердцу родителей! В меньшей степени важно, умеет ли он писать стихи или играть на фортепиано. Главное, чтобы сердце его было искренним и добрым. Очень важно намерение! Господь Бог представляет, чего мы стоим. Мы вряд ли можем создать нечто особое в глазах Божьих, кроме одного — быть Его образом и подобием в любви и вере. В первую очередь это выражается в жизни, в отношении к нашим ближним, в отношении к спасению своей души. Это высшее творчество, рождающее святых, к которому призван каждый человек. Художник украшает холст красками, образами, а человек, которому Бог дал душу, должен украсить свою душу и принести ее на суд Его как некое произведение. Образ рая в искусстве Отца Тихона спросили, почему в искусстве так редок образ рая. — На этот вопрос вам ответит апостол Павел: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор. 2:9). Мы сейчас издаем «Закон Божий» Слободского — нашли очень хорошую картинку западного художника: и ягуар, и какие-то еще зверушки, и Адам, и Ева — очень трогательно! Но, конечно, это образы. Что такое пакибытие, жизнь с Богом, что это за состояние — ни один человек сказать не может. Апостол Павел, который был восхищен на седьмое небо, сам рассказывал, что нашими образами, нашим языком — он ничего сказать не может. Когда меня спрашивают об этом студенты или в воскресной школе (это ведь очень правильный вопрос) — я пытаюсь найти какие-то образы и сравнения и говорю: «Представьте себе трехлетнего ребенка, чей папа — капитан космического корабля. Его спрашивают: „Васенька, кем ты будешь, когда вырастешь?“ А он отвечает: „Я буду как папа! Я буду надевать шляпу, брать портфель и ходить на работу!“ Мы находимся в том же состоянии по отношению к пакибытию». Это тайна. Ничего не поделаешь, с этим надо смириться, когда-то откроется. Мы можем, как Павел, говорить, представлять, как через тусклое стекло. Можем по нашей жизни отчасти понимать, что такое ад и рай. Ад создается при жизни Господь и Святая Церковь говорят, что нам надо подвизаться против страстей. С какой стати? Наверное, можно объяснять так: рай и ад — это, наверное, состояние нашей души. Есть люди, которые находят радость в мучении других людей. Садисты. Взять такого садиста и из чисто альтруистических соображений начать воспитывать: «Давай тебя вытащим! Выберем лучшую семью! Поселим тебя в ней! Окружим тебя заботой! Произведениями искусства! Сегодня пойдем в Галерею Академии художеств, завтра — в Галерею современного искусства, послезавтра — в галерею И. А. Глазунова…» — а он скажет: «А можно я вон того ребеночка зарежу?» — «Да нет, нельзя, здесь так не делают! Что хочешь, чтобы для тебя сделали?» — и предложат ему все, что нужно для счастья в представлении такой нормальной семьи. А он скажет: «Не-не-не. Можно я вон той бабушке ухо отрежу? Ну чего тут такого?» И вот чудесная, замечательная семья будет для этого человека адом. Потому что ему не дадут возможности реализовать свои страсти. Когда человеческая душа отделяется от тела и начинает самостоятельное бытие, то, что она наработала при жизни, остается с ней. В том числе и страсти. Церковь не зря призывает к борьбе со страстями. Где душа любящего вкусно поесть, чьим качеством станет чревоугодие, станет наслаждаться пищей? Это касается всех остальных страстей. В какой бы рай не поселили душу, обуреваемую страстями, если она будет лишена возможности их удовлетворять — это будет для нее ад. Господь никого не наказывает. Образы со сковородками — это образы. Легче жариться на сковородке, чем терпеть эти Танталовы муки. Теология в вузах Отца Тихона попросили высказать оценку предмету «теология» в вузах, в том числе и творческих, и просьбе ученых о закрытии кафедры теологии в МИФИ. — У нас эта традиция утрачена. Скажем, в Западной Европе в очень многих университетах есть кафедры теологии. Они связаны с гуманитарными и естественнонаучными кафедрами и факультетами. Для нас, особенно для нецерковных людей, это непривычно — просто потому, что мы не совсем понимаем, что такое теология, и представляем себе Закон Божий Слободского. Выпускников нашей Сретенской семинарии, увлекающихся языками и патрологией, мы направляем в Сорбонну. У нас учиться негде. Если бы не было этих семидесяти лет — у нас были бы специалисты. Думаю, что современные теологические факультеты могут быть как интересными, так и чисто формальными. Интересны — в том смысле, что вопросы теологии и богословии — сами по себе интересные и мощные именно в качестве мировоззренческих. Темы, поднятые великими богословами, важны для всех. Представителей наших гуманитарных дисциплин наверняка привлечет глубокое погружение в эти темы. Появление кафедры теологии в МИФИ несколько неожиданно, но, насколько мне известно, инициатива исходила из сравнительно небольшого круга учащихся и преподавателей вуза. Была сделана эта небольшая кафедра, которую возглавил выдающийся богослов и ученый митрополит Иларион. Я не думаю, что среди наших ученых-гуманитариев есть люди, которые знают такое количество древних языков. Он закончил и светское учебное заведение, и Кембридж, и автор диссертации, является признанным во всем мире ученым. Эта небольшая группа студентов, которым это важно и интересно, факультативно будет слушать митрополита Илариона и еще нескольких преподавателей самого высокого уровня (в том числе и зарубежных). Эти преподаватели будут говорить на темы, на которые преподаватели МИФИ в силу специфики не могут говорить на таком уровне. Чем это плохо? Идет настоящее передергивание: всех физиков будут заставлять учить закон Божий! Ну бред же! Никто не собирается. Добровольно и факультативно. Как исцеляет искусство? Отцу Тихону задали вопрос о социальных функциях искусства — надо ли современным художественным вузам открывать отделения арт-терапии? — Я не очень представляю, что такое конкретно арт-терапия, — честно признался священник. — Искусство, конечно, исцеляет. Осмысление, правильное образное мировоззрение, великие открытия, которые делают художники и писатели — все это исцеляюще действует на душу, что там говорить. Что касается призвания искусства выполнять социальную функцию-то я с этим совершенно согласен. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Об этом как-то все больше забывают в угоду самовыражению, эпатажу, открытию новых форм. Только те художественные произведения, которые пробуждают чувства добрые, останутся в веках. Эксперименты — это тоже очень интересно, но если нет добрых чувств, любви, мудрости, понимания и открытия мира — искусство стоит недорого. Оценка этой стоимости проверяется во времени. Упадок образования Искусство — это необычайно и завлекательно. Мы, люди, выросшие в Советском Союзе, воспитаны на художественной литературе и произведениях искусства (Третьяковке той же), на части нашего замечательного кинематографа, на прекрасных песнях, созданных в советское время. То, что происходит сейчас, тревожит. Все те, кто связаны с высшим образованием, принимают участие в экзаменах, с ужасом видят, насколько дети не приучены ни к чтению, ни к изобразительному искусству, ни к театру. Это огромное упущение по сравнению с советским периодом. Ничего страшного — в том смысле, что это можно преодолеть, если будет правильная государственная политика, если будут пересмотрены приоритеты в области образования, если гуманитарные дисциплины займут должное место в процессе среднего и высшего образования-то все очень быстро изменится. Великое русское и мировое искусство имеет такую силу, что оно само по себе постоянно — только дайте к нему доступ и дайте возможность людям хоть чуть-чуть для начала распробовать. Я являюсь членом президентского совета по культуре — мы там в основном только об этом и говорим. Но не только говорим, но и действуем. Государственная машина — очень инертная штука. В 90-е годы к власти, в систему высшего и среднего образования, в систему научной политики, административную сферу пришли люди с либеральным мышлением, часто — с большевистски-либеральным, волюнтаристски-либерального западнического направления. Они задали определенный тренд. Я, как и большинство здесь сидящих, не являюсь сторонником этого направления, но оно есть. Его представители начали диктовать политику, начиная от образования и заканчивая государственной — и это привело к периоду стагнации, бесплодному или малоплодному. Кажется, сейчас этот период проходит. Кто такой Гамлет? Отдельный вопрос был посвящен как раз доле преподавания истории искусства в системе образования. — Я считаю, это очень важно. Сейчас в погоне за прагматической стороне дела, полезностью все меньше и меньше уделяется внимание гуманитарной составляющей, в том числе и искусству — облагораживающему человека, заставляющему задуматься, привлекающему к прекрасного. Вы помните, как много этого было в Советском Союзе? Я даже не знаю, водят ли сейчас школьников в Третьяковку? Я сталкиваюсь с абитуриентами — не только церковными, но и светских вузов. Это катастрофа. Они не знают ничего. О Маковском речи нет — они Репина не знают. Сейчас было совещание Высшего Церковного совета — и один из его членов, преподаватель МГИМО, рассказал: профессор на экзамене у выпускников сказал что-то о Гамлете и по глазам студента понял, что для него это совершенно неизвестное имя. Стал выяснять — и убедился, что так и есть! У нас на вступительных экзаменах был забавный случай. Сейчас закрепляют за каждыми войсками своего святого покровителя. В том числе, пророка Илию считают покровителем десантников. А есть в Священном Писании история, как пророк Илия отрезал головы ста пятидесяти ложным пророкам. Есть даже такая икона — сидит пророк Илия и деловито режет голову. И вот я прошу абитуриента: «Расскажите про пророка Илию». А он отвечает: «Это тот, который на день десантника отрезал головы студным пророкам?» Все смешалось в головах! Для шестнадцатилетних мальчишек это простительно. Но когда встречаешь молодых людей, выпускников вузов, и вдруг понимаешь, что гуманитарная часть образования, которая хотя бы минимально должна присутствовать, отсутствует вовсе — это страшно. Во многом от этого у нас в городах грубость, страшные явления, которые стали уже естественными. Уровень образования упал. Конечно, литература и искусство имеют колоссальное воспитательное значения. Дай Бог, чтобы это поняли! Вот это — настоящий резерв верховного главнокомандующего, который не всегда правильно появляется. Храмовая скульптура Был задан и вопрос о храмовом искусстве: отношение к храмовой скульптуре? — Здесь дело в традиции. Скульптура более привычна в католической церкви. У нас она была в XVII — XVIII веке, да и сейчас есть. В Псково-Печерском монастыре в первом храме, который видит паломник — огромная, выше человеческого роста, скульптура святителя Николая. Древний монастырь со старцами, с непрекращающейся жизнью! Мы знаем о горельефах храма Христа Спасителя. Просто в русской церковной традиции действительно скульптура не является непременной частью. Покойный Вячеслав Михайлович Клыков, воцерковившись, стал создавать скульптуры. Это была потребность его души. Первое, что он создал — изображение преподобного Сергия Радонежского в городке Радонеж. Помню эту историю: мы его устанавливали, за нами гонялись (КГБ очень напряглось по этому поводу), в первый раз поставить его не удалось, но в конечном итоге — поставили. Реакция церковных людей была очень разная. Кто-то считал, что ставить скульптуру святого нельзя. Вячеслав Михайлович относился к этому совершенно спокойно — он был образованным человеком и знал, что церковная скульптура имеет право на существование, что традиция эта не прижилась ни в Русской Церкви, ни у греков, но никакой крамолы в этом нет. Потом Вячеслав Михайлович создал и преподобного Серафима Саровского, и Великую Княгиню Елисавету, и святого праведного Иоанна Кронштадтского. Скульптура — это большая по сравнению с иконой конкретизация. Наверное именно она наш византийский дух настораживает. Но несомненно это часть церковного искусства. Верующий режиссер Еще один вопрос касался театральной деятельности — конкретно труду режиссера. — Замечательно сказал об этом великий старец — архимандрит Иоанн (Крестьянкин), к которому я обратился с тем же вопросом: «Кино — это язык. На этом языке можно прославить Бога, а можно сказать: „Распни, распни Его!“». Есть потрясающие, по-настоящему христианские фильмы. Есть фильмы разрушающие. Есть фильмы со спонтанной христианской составляющей, казалось бы, совершенно не церковные. Например, за последние годы для меня оказался очень важным фильм «Брат-2». Спонтанное стремление человека к справедливости. В то же время — очень правильный с художественной точки зрения рассказ о жизни. Желать сделать нечто прославляющее Бога — не напрямую, без сентенций — это самое главное, это необходимый вектор. Конфессиональное искусство На вопрос о конфессиональности искусства отец Тихон ответить положительно не смог: — Если только совсем отчасти. В основном есть искусство и не искусство. Иногда конфессия что-то налагает. Например, православие Достоевского наложило на его искусство определенный след на его образность. Хотя я считаю, что он очень небольшой. Битчер-Стоу («Хижина дяди Тома») — протестантка. Отчасти это чувствуется. Что касается изобразительного искусства, в частности, иконописи — здесь, конечно, протестантизм, католицизм, православие. Можно целую лекцию читать о различии католицизма и православия на примере Рубенсовской Мадонны и Владимирской иконы Божией Матери! Можно говорить о филиокве именно исходя из религиозного изобразительного искусства у католиков и православных. Что касается широкого искусства, то здесь налагает отпечаток христианская направленность. А конфессиональность — с моей точки зрения, очень мало. Смирение как гармония Одним из последних прозвучал, казалось бы, не относящийся к теме встречи вопрос: «Как научиться любить людей и изменить себя?». — Жить по Евангелию, — ответил отец Тихон. — Святой Игнатий (Брянчанинов) писал: «Как можно познать свою немощь? Начать исполнять евангельские заповеди». Так можно прийти к смирению и понять, чего мы стоим на самом деле. Начнем не осуждать, любить ближнего, как самого себе, быть чистым душой — и мы увидим, насколько это не исполнимо без помощи Божией. Своим студентам я предлагаю взять пятую, шестую, седьмую главу Евангелия от Матфея — Нагорную проповедь, где Господь говорит, какими Он хочет видеть Своих учеников. Каждый день прочитывайте эти три главы и каждый день давайте себе отчет: что вы смогли сделать? Нет лучшего способа привести человека в смирение. Смирение — это не пассивное состояние, а именно честный взгляд на самого себя. Мы увидим, что ничего сделать не смогли. Страсти настолько превалируют в нашей душе, что мы им должны хотя бы сопротивляться — и этого уже достаточно. Искоренить полностью их невозможно — Святые Отцы это знали. Это то, что всегда остается с человеком, от первородного греха. Но мы можем с этим бороться, на это восставать, призывать Бога, падать и снова вставать. Это удел человека. Исполнение евангельских заповедей приведет к по возможности гармоничному состоянию человеческой личности — смирению. Удивительно: гармония в христианстве — смирения. Этимология слова смирения — мир. Мир с ближними. Мир с Богом. Мир с самим собой. Гармония — категория и духовной жизни, и искусства. Так что этот вопрос имел самое непосредственное отношение к теме встречи. Прот. Андрей Ткачев: Чтобы жизнь не стала проклятием… (+Видео) Гиббон или Аполлон Протоиерей Николай Соколов: Не повторить судьбу древнего Рима Алексей Варламов: Серебряный век-2? Дело о панк-молебне и арт-общественность

-

1 баллОчень хорошо сказано как приобрести смирение .СПАСИ ГОСПОДИ !

-

1 балл

-

1 балл

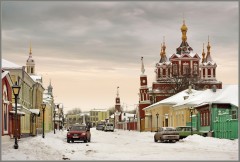

Из альбома Город Коломна-последнее место подвигов старца Варсонофия

Ранее я уже размещал снимок этого монастыря. Предлагаемый сегодня снимок с таким необычным названием был сделан в 2010 г. Такое необычное название работы я думаю при просмотре станет ясно почему я дал, но немного истории. Помимо самого монастыря, на снимке отчетливо виден наклон одной из башен обители. Пизанской башня в Коломне стала не сразу. Изначально она была просто одной из четырех в ограде Успенского Брусенского монастыря. Но спустя полвека после строительства из стройной линии каменных стен и таких же башен-близнецов она решила в прямом смысле шагнуть вперед - почти к восходу солнца на северо-восток. В монастыре этот шаг заметили и наблюдали за ним на протяжении целого века - ровно 100 лет башня падала на улицу Почтовая - ныне Лажечникова и дошла до угла наклона в шесть градусов. Долгое время ее судьба являлась предметом жарких споров. Одни предлагали выпрямить конструкцию, другие - сохранить как местную достопримечательность. Сейчас башня в Коломне полностью выпрямлена. Теперь очередь примыкающих к ней Северных ворот монастыря. Они тоже стоят под наклоном и когда-то служили надежной опорой для медленно падающей башни. Затем у двух объектов укрепят фундамент и будут следить за дальнейшими подвижками - ведь, до сих пор неизвестно, отчего они клонились вперед. Одна из возможных причин - грунтовые воды. А если это так, то процесс превращения монастырской башни в Пизанскую вполне может повториться. На этом снимке: http://forum.optina.ru/gallery/image/6056-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5-14-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2013-%D0%B3/ башня, после технических строительных работ в исправном состоянии -

1 балл

-

1 балл

-

1 баллЗавтра великий праздник Благовещенья. С детства в моём представлении – это святой день. Как говорила моя бабушка, «на Благовещенье девка косу не плетёт, птица гнездо не вьёт». А мне лет 5 было, и я верила, что ни в коем случае нельзя в этот день расчёсываться. И так, помню, переживала, когда мама, собираясь утром на работу, причёсывалась перед зеркалом. А ещё именно в этот день должен был прилететь аист (так говорили старые люди). Мы жили в деревне, и на крыше сарая было свитое аистами гнездо, поэтому 7 апреля я с самого утра бегала на улицу смотреть, не прилетел ли аист. И представляете, я помню тот первый случай, когда я выбежала утром во двор и увидела красивую белую птицу, стоящую в гнезде. Вот это было чудо! Да это и сейчас для меня чудо, несмотря на то, что в этом году аисты у нас, в Беларуси, уже прилетели… У И. Шмелёва есть удивительное описание этого предпраздничного ощущения, показанного глазами ребёнка. А какой-то завтра денечек будет?.. Красный денечек будет — такой и на Пасху будет. Смотрю на небо — ни звездочки не видно. Мы идем от всенощной, и Горкин все напевает любимую молитвочку — …"благодатная Мария, Господь с Тобо-ю…». Светло у меня на душе, покойно. Завтра праздник такой великий, что никто ничего не должен делать, а только радоваться, потому что если бы не было Благовещенья, никаких бы праздников не было Христовых, а как у турок. Завтра и поста нет: уже был «перелом поста — щука ходит без хвоста». Спрашиваю у Горкина: «а почему без хвоста?» — А лед хвостом разбивала и поломала, теперь без хвоста ходит. Воды на Москва-реке на два аршина прибыло, вот-вот ледоход пойдет. А денек завтра ясный будет! Это ты не гляди, что замолаживает… это снега дышут-тают, а ветерок-то на ясную погоду. Горкин всегда узнает, по дощечке: дощечка плотнику всякую погоду скажет. Постукает горбушкой пальца, звонко если — хорошая погода. Сегодня стукал: поет дощечка! Благовещенье… и каждый должен обрадовать кого-то, а то праздник не в праздник будет. Кого ж обрадовать? А простит ли отец Дениса, который пропил всю выручку? Денис живет на реке, на портомойне, собирает копейки в сумку, — и эти копейки пропил. Сколько дней сидит у ворот на лавочке и молчит. Когда проходит отец, он вскакивает и кричит по-солдатски — здравия желаю! А отец все не отвечает, и мне за него стыдно. Денис солдат, какой-то «гвардеец», с серебряной серьгой в ухе. Сегодня что-то шептался с Горкиным и моргал. Горкин сказал — «попробуй, ладно… живой рыбки-то не забудь!». Денис знаменитый рыболов, приносит всегда лещей, налимов, — только как же теперь достать? — Завтра с тобой и голубков, может, погоняем… первый им выгон сделаем. Завтра и голубиный праздничек, Дух-Свят в голубке сошел. То на Крещенье, а то на Благовещенье. Богородица голубков в церковь носила, по Ее так и повелось. И ни одной-то не видно звездочки!

-

1 баллА дождь идёт... Во всю слезятся окна, Но это не помеха грибнику. Оденусь так, что в речке не промокну - Пусть барабанит по дождевику. Стучи, стучи, омой лицо и руки, На мох и листья небеса рассыпь. О, сколько мира в Богоданном звуке! О, сколько света в капельках росы! Ликуй, посланец, бормочи мне что-то, Сопутствуй зримо, вместе веселей. Лесной тропинкой выйдем на болото Благословить летящих журавлей... Благодарю, художников Художник, За то, что дал мне красоту воспеть! И на глазах... да нет, всё это дождик, Ах, этот дождик! Не даёт смотреть.