Таблица лидеров

Популярные публикации

Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 28.12.2012 во всех областях

-

12 баллов

-

9 баллов

-

9 баллов

-

9 баллов

-

2 балла

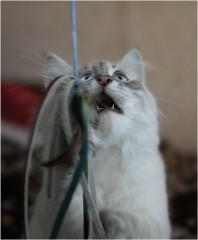

Из альбома Разная живность

Помещая это фото и не думал, что название послужит к рождению ниже приведенного стиха. Необычно получилось. У кошачьего портрета серьезная тема родилась-) Красота и обаяние, сыщут общее признание. Созерцая красоту Богу воздаем хвалу Он источник красоты И любви и доброты Помышляя о земном Простираемся умом в то, что пребывает вечно здесь все тленно, скоротечно ищем лишь небесных благ Помним, ближний нам не враг Терпим немощи друг друга брат сестра или подруга Чтобы милость получить Надо милостивым быть Всех любить и всем прощать Никого не зазирать Истины всегда держаться Чтобы нам не ошибаться То, что предано, хранить И отцов святых любить Их учение читать Чтобы ложь нам различать Ересь любит прикрываться В шкуру овчью одеваться. О любви вещать и льстить Лишь бы только обольстить Черное ты называешь белым Ловко доказал, умело. Как бы ты не говорил и словесно не блудил, не помогут изощренья красноречие, уменье Есть у нас отцов ученье Все, что писано в твореньях. Истина не многогранна, и одна Любовь сорадуется истине всегда. Нам должно лишь предания держаться Чтобы соблазнившись ложью, не сорваться Прельстившись, думая, что к Богу мы идем Отвергнув истину, Его мы не найдем И в оный день, как гром: "Не вем Я вас"! Откроются глаза тогда у нас Но будет поздно пройден жизни путь Мы изменили истине, которой не вернуть. В день памяти Свт. Спиридона еп. Тримифунтского -

2 баллаhttp://www.pravoslavie.ru/put/58415.htm Иисусова молитва для мирян Из наследия Оптинских старцев Ольга Рожнёва Некоторые ошибочно думают, что Иисусова молитва только для монахов. Однако Оптинские старцы наставляли и мирян заниматься Иисусовой молитвой. Преподобный Варсонофий (Плиханков) учил: «Чтобы всегда иметь память о Боге, для этого и молитва Иисусова». Преподобный писал о разных ступенях молитвы: «Молитва Иисусова разделяется на три, даже на четыре ступени. Первая ступень – молитва устная; когда ум часто отбегает и человеку надо употреблять большое усилие, чтобы собрать свои рассеянные мысли. Это молитва трудовая, но она дает человеку покаянное настроение. Вторая ступень – молитва умно-сердечная, когда ум и сердце, разум и чувства заодно; тогда молитва совершается беспрерывно, чем бы человек ни занимался: ел, пил, отдыхал – молитва всё совершается. Третья ступень – это уже молитва творческая, которая способна передвигать горы одним словом. Тогда такую молитву имел, например, преподобный пустынник Марк Фраческий. Наконец, четвертая ступень – это такая высокая молитва, которую имеют только ангелы и которая дается разве одному человеку на всё человечество». Для лучшего понимания того, какие дары посылает Господь молитвенникам и какая молитва соответствует уровню духовного возрастания молящегося, преподобный Варсонофий пояснял подробно: «Первый от Господа дар в молитве – внимание, то есть когда ум может держаться в словах молитвы, не развлекаясь помыслами. Но при такой внимательной, неразвлекательной молитве сердце еще молчит. В этом-то и дело, что у нас чувства и мысли разъединены, нет согласия в них. Таким образом, первая молитва, первый дар есть молитва неразвлекаемая. Вторая молитва, второй дар – это внутренняя молитва, то есть когда чувства и мысли в согласии направлены к Богу. До сих пор всякая схватка со страстию оканчивалась победой страсти над человеком, а с этих пор, когда молятся ум и сердце вместе, то есть чувства и мысли в Боге, страсти уже побеждены. Побеждены, но не уничтожены, они могут ожить при нерадении, здесь страсти подобны покойникам, лежащим в гробах, и молитвенник, чуть страсть зашевелится, бьет и побеждает. Третий дар есть молитва духовная. Про эту молитву я ничего не могу сказать. Здесь в человеке нет уже ничего земного. Правда, человек еще живет на земле, по земле ходит, сидит, пьет, ест, а умом, мыслями он весь в Боге, на небесах. Некоторым даже открывались служения ангельских чинов. Эта молитва – молитва видения. Достигшие этой молитвы видят духовные предметы, например состояние души человека, так, как мы видим чувственные предметы, – как будто на картине. Они смотрят уже очами духа, у них смотрит уже дух». Как правильно творить Иисусову молитву Преподобный Лев Оптинский Преподобный Лев учил молиться в простоте сердца, ожидая милосердия Божия: только один Господь знает, что на пользу для каждого конкретного человека: «Молитву Иисусову проходи, как творишь, и приидет время, когда самое дело и милосердие Божие просветит и вразумит вашу душу, как и кого вопросить, и послётся, что ищешь и желаешь». Старцы советовали произносить Иисусову молитву как можно чаще, но не искать при этом каких-то особых приятных чувств, духовных утешений и наслаждений. Преподобный Амвросий объяснял: «Устную молитву как бы кто ни проходил, не было примеров, чтобы впадал в прелесть вражескую. А умную и сердечную молитву проходящие неправильно нередко впадают в прелесть вражескую. И потому, прежде всего, должно держаться крепче устной молитвы, а потом умной, со смирением, а затем уже, кому удобно и кому благоволит Господь, переходить к сердечной, по указанию святых отцев, опытом прошедших всё это». На вопрос, как достигнуть сердечной молитвы и что означает «опускать ум в сердце», преподобный Анатолий (Зерцалов) отвечал, предостерегая: «Сердечного места отыскивать не должно: когда возрастет молитва, она сама отыщет оное. Наше старание – заключать ум в слова: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную”». Во время Иисусовой молитвы часто находит буря помыслов, которые всевает враг. Преподобный Иларион учил не противоречить вражьим помыслам, так как это под силу только опытным молитвенникам, а просто продолжать молиться в простоте сердечной, уповая на милость Божию: «А если когда против желания ум пленится, тогда продолжать молитву, а не противоречить – противоречить не твоей еще меры». Оптинские старцы предупреждали о необходимости смирения при молитве. Как-то духовное чадо отца Амвросия пожаловалась ему на то, что при произнесении Иисусовой молитвы она запинается на словах «Помилуй мя, грешную». Старец отвечал: «Пишешь ты, что в молитве Иисусовой есть у тебя какое-то запинание на словах “Помилуй мя, грешную”; это показывает, что прежде эта молитва совершалась тобою без должного смирения, без которого неприятна Богу и молитва наша. Поэтому принудь себя ударять на слово “грешную” с должным понятием». Преподобный Варсонофий напоминал о том, что идущий путем Иисусовой молитвы может претерпевать скорби, которые, однако, нужно принимать без ропота: «Путь молитвы Иисусовой есть путь кратчайший, самый удобный. Но не ропщи, ибо всякий идущий этим путем испытывает скорби». Об опасности «выпрашивания» духовных даров и молитвы высокой степени Старец Макарий Оптинские старцы предостерегали от самовольного стремления добиваться более высокого уровня молитвы или домогаться духовных даров, будь то слезы на молитве или чистота и бесстрастие. Преподобный Лев писал, что, не очистив сердца, не победивши страстей, нельзя сохранить духовное богатство без вреда для себя: «Вы, вкусивши по милосердию Божию сладость и утешение от молитвы, теперь не обретая сего в себе, смущаетесь, унываете, считаете себя виновницей сей потери, и ваше нерадение – это истинная правда. Но я нахожу здесь и Промысл Божий, отъявший от вас сие утешение. Не победивши страстей и не очистивши сердца своего, можно ли сохранить это богатство без вреда! И не дастся вам оно к пользе вашей, дабы не впали в прелесть». Преподобный Варсонофий также предостерегал об опасности «выпрашивания» даров и молитвы высокой степени: «Молиться о даровании молитвы внимательной можно, но молиться о даровании высоких молитвенных состояний, я полагаю, погрешительно. Это надо всецело предоставить Богу. Некоторые выпрашивают себе молитву высокой степени; Господь давал им по безграничному Своему милосердию, но им самим она не была впрок…» Старец Макарий написал статью «Предостережение читающим духовные отеческие книги и желающим проходить умную Иисусову молитву», где он предупреждал, что Иисусову молитву нужно читать просто и главным должно быть чувство покаяния, а не искание высоких духовных даров. Преподобный Макарий учил: «Помните: дар молитвы, а не собственность твоя; надобно сей дар заслуживать не одною молитвою, но и прочими благими делами: смиренномудрием, простотою, терпением, простодушием, а без сих добродетелей хотя, мнится, кто якобы стяжал молитву, но прельщается: не молитва это, но маска молитвы». Ольга Рожнёва 28 декабря 2012 года

-

2 балла

-

2 баллаСВЯТЫЕ ОТЦЫ О СВЯТОМ ДУХЕ Святой Дух — невещественный огонь: свет веры, теплота любви, огненные языки, изрекающие в сердце закон Божий... Он пробуждает от очарования миром, ведет к упованию на Бога, побуждает к покаянию... Если мы не препятствуем Его действию, — Он направляет тесным путем самоотвержения... Благодать превращает в бесценное сокровище все, к чему прикасается... Но иные не ждут, не просят даров Святого Духа, пребывают в беспечной праздности, довольствуются обычной мирской честностью, внешне выполняют христианские обязанности... Все это и есть фарисейство... Только Бог может создать в нас чистое сердце, и нужно родиться свыше, чтобы видеть Царствие Божие (Ин. 3, 3)... Пока Бог сохраняет бытие Своей Церкви, до тех пор Дух Святой пребывает в ней... Как при сотворении мира Он носился над водами, так и ныне — над бездной расстроенного естества нашего... Предадим себя Его всесильному действию и воззовем к Нему из глубины отпадения нашего: Царю Небесный!.. свт. Филарет, митрополит Московский Празднуем Духа пришествие... Неужели не было в нас Духа? — Да, не было. Ибо еще не было на них Духа Святого (Ин. 7, 39)...Ныне Бог дает человеку новый Дух (Иез. 36, 26), вдыхает в него новое дыхание жизни... Апостолы были первыми сосудами Святого Духа... Как от зимнего холода цепенеет жизнь в растениях, так замирает дух человека, когда он предан греху... В семени есть росток жизни и в растениях, замирающих на зиму, есть жизнь; но если Господь не пошлет духа весны, то они не созиждутся и не обновится лицо земли (Пс. 103, 30)... Покаяние отверзает дверь действием Духа Божия, а нераскаянность затворяет ее... И тогда-то оживленная и очищенная Святым Духом душа светится Троическим единством.. — Мы не можем постигнуть, как совершается это дивное дело благоволения к нам, но Слово Божие верно... Вот путь, которым Дух Божий ведет приемлющих Его к совершенству... Начало всему — покаяние, средина-труды и подвиги очищения сердца от страстей и насыщение добродетелями, конец — священнотайное Богообщение... Где нет Богообщения — там нет Духа... Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную (Гал. 6, 7-8). свт. Феофан Затворник Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний... Господь смешал языки тех народов, которые строили Вавилонскую башню... Этой постройкой люди задумали достать до самого неба... Они хотели сравняться по могуществу с Богом, хотели возвысить самих себя... Господь расстроил это предприятие, ибо в основе его лежала гордыня... Когда же в день Пятидесятницы Он разделил огненные языки над головами апостолов, то весь. христианский мир был призван к единению... К какому же единению призывает нас Господь? — К единству веры, единству истины, единству святости и высшей форме единства — единству в любви. Свт. Лука (Войно-Ясенецкий)

-

2 балла

-

2 балла

-

1 балл

-

1 баллИгумен Варлаам был родом из московских купцов. Еще в молодых летах он оставил, по слову Спасителя, дом, родителей, имение и вся красная мира сего и удалился в Валаам, коим управлял тогда опытный в духовной жизни старец, игумен Назарий. Под его руководством возмужал и окреп в подвигах иноческой жизни пустыннолюбивый отец Варлаам. При крепости сил он проходил порядно низшие и трудные монастырские послушания, между прочим, был несколько времени поваром. Вспоминая о пользе послушания, отец игумен открывался некоторым доверенным лицам: «В бытность мою на Валааме в поварне, молитва Иисусова кипела во мне, как пища в котле». В сане иеродиакона и иеромонаха отец Варлаам служил на Валааме Божественную службу в том скиту, где в то время пребывали приснопамятные старцы Феодор (бывший Молдавский) и Леонид (впоследствии Оптинский старец). Живя <впоследствии> в Оптинском скиту, отец Варлаам продолжал прежнюю подвижническую жизнь. Его нестяжание, простота и смирение были поучительны и трогательны. Все имущество бывшего Валаамского игумена, привезенное с ним, состояло из крытого тулупа и жесткой подушки. Жил он на пасеке и кельи никогда не замыкал, и вовсе о ней не заботился. Она завалена была стружками и дощечками, которые собирал старец в лесу для подтопки кельи. Однажды воры, забравшись на пасеку, обобрали кельи, расположенные рядом с ним в корпусе. Ища чего-либо в игуменской келье, воры разбирали ящик за ящиком, заполненные щепою и опилками от досок и, довольно потрудившись, ушли, ничего не найдя, захватив только с собою тулуп, единственную одежду сверх той, которая была на самом старце. Любил отец игумен во время послеобеденное, когда братия отдыхают от трудов своих, уединяться в лес, и там, любуясь в безмолвии красотою природы, по его выражению, «от твари познавал Творца». Прохаживаясь же с молитвенной целью, любил быть наедине. Встречаясь иногда с поселянами, отец игумен вступал с ними в разговор и признавался, что нередко находил высокое утешение в их простых ответах на самые духовные вопросы. Сказывал покойный Оптинский старец Амвросий: «Услышал однажды отец Варлаам, что есть в некоей деревне крестьянин боголюбец, проводивший жизнь духовную. Отыскал он этого крестьянина и, поговоривши с ним несколько, сказал: «А как бы это умудриться привлечь к себе милость и благодать Божию?» – «Эх, отец, – отвечал простодушный крестьянин, – нам-то бы только делать должное, а за Богом-то дело не постоит». Был однажды и противный тому случай. Бродя по лесу, отец Варлаам увидел лесную караулку и, вошедши в нее, нашел там караульщика старика. Поздоровавшись с хозяином, отец игумен по своему обыкновению начал расспрашивать, как он поживает. Старик начинает жаловаться на свою тяжелую жизнь, что он постоянно терпит и голод, и холод. Желая направить старика на путь духовной жизни, отец Варлаам начал убеждать его, что это – его крест, посланный Господом для его душевного спасения, что все это необходимо терпеть ради Бога; но сколько ни убеждал, не мог убедить». После, возвратившись в скит, отец Варлаам с сожалением рассказывал о сем иеромонаху, впоследствии старцу, отцу Амвросию, приговаривая: «Добра-то было бы, добра-то сколько! И голод, и холод. Только бы с терпением и благодарением. Нет, не понимает старик дела, ропщет». «Замечательно, – говорил нередко отец Варлаам, – что два помысла постоянно борют человека: или осуждение других за умаление подвигов их, или возношение при собственных исправлениях». Одно это показывает, как высоко было духовное устроение старца, ибо, по свидетельству отцов, зрение таких помыслов может быть только у истинных подвижников. Из книги «Жизнеописания почивших скитян»

-

1 баллВ академическом храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова находится чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Знамение" Царскосельская, фамильная святыня дома Романовых. Происхождение ее теряется в глубине веков. В России она появляется в XVII веке, когда Константинопольский Патриарх Афанасий подарил образ царю Алексею Михайловичу. После основания новой столицы, Санкт-Петербурга, Петр I перенес икону во дворец на Неве. В 1944 году фашисты бежали из Царского Села, похитив икону "Знамения", которая в скором времени была обнаружена в Риге. Весной 1948 года по благословению митрополита Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова) икона была передана в возрожденную Ленинградскую духовную академию. После гонений на Церковь и войны икона "Знамение" Царскосельская стала поистине благим знамением, чудом, свидетельством нового возрождения и расцвета прославленной академии. Все учащие и учащиеся ощущают через этот образ распростертый над ними Покров Царицы Небесной. При архиепископе Константине была возрождена добрая традиция чтения акафиста перед этим чудотворным образом по средам, когда все студенты Духовной школы собираются вместе для молитвенного прославления Царицы Небесной. Парийский Л.Н. О чудотворной иконе Знамения Пресвятыя Богородицы в храме Ленинградской Духовной Академии Речь на годовом акте Ленинградской Духовной Академии 30 декабря 1955 г. Машинопись. Л.: ЛДА, 1955. – 20с. В нашем академическом храме находится древняя, великая святыня – чудотворный образ Знамения Пресвятыя Богородицы. История этой святыни до такой степени интересна и поучительна, что речь о ней на сегодняшнем нашем собрании представляется вполне естественной, понятной и вряд ли нуждается еще в каких-либо предварительных объяснениях. I. Под именем иконы Знамения Божией Матери у нас, на Руси, издавна известно иконное поясное изображение Богоматери, с воздетыми, поднятыми к небу руками к с Предвечным Младенцам Иисусом, сидящим в Ее недрах. Богомладенец правой рукой Своей благословляет мир, а в левой держит свиток, как символ, знак спасительного учения, которым Он просвещает человеческий род. Самое наименование "Знамение" впервые усвоено было в конце ХII века образу Пресвятой Богородицы, находившемуся тогда в Великом Новограде. Великий князь Суздальский и Владимирский Андрей Боголюбский, в союзе с многими другими удельными русскими князьями, задумал смирить непокорный Новгород и с этой целью направил против него зимой 1170 г. громадную, сильную военную рать. Новгородцы были объяты великим страхом и искали себе спасения в общей горячей слезной молитве в храмах своих, которые были открыты день и ночь. Во главе молившихся был тогдашний Новгородский архиепископ Иоанн, причтенный впоследствии к лику святых (в 1186 г., память его 7 сентября). Ему было видение взять ив церкви Cпаca, что на Ильиной улице, икону Пресвятыя Богородицы и поднять Ее на городские стены. Икона была торжественно внесена на стену города и обращена лицом к нападающим. Одной из пущенных стрел лик Богоматери был ранен, после чего икона сама собой обратилась к городу, и из очей Ее потекли слезы, которые Владыка Иоанн собирал в свою фелонь. В то же самое время внезапный ужас напал на осаждавших город, страшная, жуткая тьма окутала их, и они в смятении стали поражать друг друга. Видя это, новгородцы поспешили отворить городские ворота, устремились на противников и одержали над ними полную, окончательную победу. То было 25 февраля 1170 г. В память «Знамения Пресвятыя Богородицы, бывшего в великом Новограде», тогда же владыкой Иоанном был установлен праздник, который с тех пор ежегодно совершается 27 ноября и имеет свою особую службу. Праздник установлен не на 25 февраля, чтобы не нарушать службу сырной седмицы или Великого поста, обыкновенно бывающих в это время, а на 27 ноября, в день памяти св. мученика Иакова Персянина, по всей вероятности, потому что это был день тезоименитства тогдашнего знаменитого новгородского посадника Якуна (Якова). Таким образом, икона Богоматери, известная у нас под именем «Знамения» и исторически связанная с Новгородом, находилась в пределах нашей страны уже в XII веке и принесена была сюда, надо полагать, как и другие иконы, с православного Востока, озарившего нас светом веры Христовой. Иконография Богоматери свидетельствует, что изображение Богоматери, молящейся, поднимающей, воздвигающей к небу на молитве Свои руки, с иконой Младенца на груди, относится к самому раннему времени, к середине II столетия, когда почитание Богоматери, установленное еще в апостольское время, стало уже фактическим догматом христианского учения. "Образ молящейся Богоматери, - утверждает профессор А.П. Голубцов, - следует считать одним из древнейших. Он пережил период катакомбной и мозаичной живописи и перешел в византийско-русскую живопись и на иконы" [1]. У греков образ Богоматери с изображением на груди Богомладенца получил наименование Оранты и «Ширшая небес», а в русской иконографии наименование «Знамение». Что же означает русское название иконы «Знамение»? Если оно усвоено иконе потому, что от нее последовало «знамение», т.е. чудо, чудесная помощь осажденному Новгороду, как это объясняется в летописях и в церковной службе на 27 ноября, то ведь такое объяснение нельзя признать безусловно достаточным, вполне исчерпывающим: без разъяснения остается вопрос, почему же только этому типу Богоматери, этой именно композиции иконы Ее приписывается наименование "знамение", когда в летописях записаны многочисленные «знамения», чудеса и от других икон Богоматери. Так, например, в богослужебной Минее за месяц июль, в 8-й день месяца значится: «В той день воспоминание знамения, явльшагося от иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы, честнаго и славного Ея Благовещения, во граде Велицем Устюзе». Верующая мысль идет вглубь веков. Она останавливается на утверждении, что в первые века христианства на Востоке так именно, как на иконе Знамения, изображалось Рождество Христово. В связи с этим, естественно, вспоминается, оживает великое ветхозаветное вдохновенное пророчество Исаии о рождении Эммануила от Девы. «Сам Господь даст вам знамение: Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог" (Исаии, 7,14; ср. Мф. 1,23). И в самом деле, икона Богоматери с сидящим в Ее лоне Богомладенцем не есть ли дивное знамение в этом именно смысле? Не есть ли это – знамение, видимый знак несказанного всемирного чуда, чуда явления во плоти Сына Божия; знамение Божественной любви, на котором, как на незыблемой основе, стоит, утверждается все здание нашей святой веры? II. Каково происхождение нашей иконы "Знамения" Пресвятыя Богородицы? Откуда и как она появилась у нас? Иконы "Знамение", находящиеся в различных местах нашего Отечества, оказываются большей частью написанными по образцу Новгородской, представляются копиями, спискам ее. Не такова наша икона. Достаточно взглянуть на нее и сопоставить с Новгородской, чтобы убедиться в том, что нашу икону нельзя никак признать простым списком с последней, подражанием ей. И самый лик Богоматери, и положение Ее рук, и значительные размеры иконы – все устраняет мысль о какой-либо зависимости ее от Новгородской. Первые страницы истории происхождения нашей иконы, к сожалению, и до наших дней остаются неясными. Положительно сказать нельзя, где, когда и кем был написан этот образ. Предание говорит, что наша святыня появилась в России со времен царя Алексея Михайловича (1646-1676) и была принесена ему в дар одним из православных восточных патриархов, которые в ту пору нередко посещали Москву и доставляли сюда святыни востока. Высказывается предположение, что то был, по всей вероятности, св. Афанасий Пателарий, патриарх Константинопольский, более других находившийся в Москве и пользовавшийся особым вниманием при царском дворе. Cв. Афанасий родился в 1597г., он был философ, филолог, поэт, красноречивый проповедник. Он любил подвижническую жизнь, не раз посещал Афон и, думая навсегда там остаться, приобрел себе небольшую келию, в которой прожил более года. Он дважды восходил на высоту патриаршего константинопольского престола и дважды покидал в ту пору постоянно колебавшийся престол. Патриарх Афанасий прибыл в Москву 16 апреля 1653 г. и 22 апреля был принят Алексеем Михайловичем, причем говорил царю чрез переводчика приветственную речь и поднес ему привезенную святыню, которая, по преданию, была икона "Знамения". Весьма возможно, что икона была написана и затем приобретена Патриархом на Афоне, где, по падении Византии, зажглась первая искорка возрождения церковного иконописного искусства [2]. Благоговейно принятая царем Алексеем Михайловичам, икона "Знамение" Богоматери стала о тех пор фамильной, глубоко почитавшейся святыней. Петр Великий, основав новую столицу – Санкт-Петербург, перенес туда, во дворец, и святую икону. Перед смертью, он, по преданию, передал икону своей дочери Елизавете Петровне. Елизавета, получив икону, прониклась особенным к ней почтением. Пред восшествием своим на престол, 24 ноября 1741 г., когда приверженцы Елизаветы уговаривали ее произвести дворцовый переворот, арестовать правительницу Анну Леопольдовну и малолетнего императора Иоанна VI, Елизавета долго – 2 часа – молилась пред этой иконой, прежде чем решилась поехать в «Съезжую избу» Преображенского полка и поднять восстание [3]. Быстрый успешный исход предприятия, доставившего ей престол, набожная императрица предписала не одним усилиям своих сторонников, не случайной счастливой удаче, но, прежде всего, Божественной помощи, что выразилось с ее стороны в целом ряде действий. Прежде всего, манифест о восшествии на престол был обнародован 27 ноября, в день празднования иконы Знамения. Затем она украсила икону Знамения окладом, велела написать по сторонам иконы лики св. Алексия, человека Божия, и апостола Петра, имена которых носили первые обладатели иконы: дед и отец Елисаветы, а в середине - праведных Захарию и Елисавету, в честь собственного дня Ангела. Начатую постройкой в Царском селе церковь Елисавета решила посвятить образу «Знамения Пресвятой Богородицы». Пред освящением церкви Знамения в Царском (Детском) Селе императрица повелела торжественно перенести в нее из Санкт-Петербурга, из дворца, св. икону Знамения. Перенесение это происходило в половине мая 1747 года. Оно продолжалось три дня с остановками на пути, которые были, вероятно, в Средне-Рогатском и Пулковском дворцах и сопровождались величественным крестным ходом столичного духовенства и множеством народа. По принесении иконы в церковь, икона, по указанию Елисаветы, была поставлена вверху иконостаса, прямо над Царскими вратами, поверх изображения Тайной вечери, и долгое время, больше 80 лет (до 1831 года), оставалась на этом месте. В 1771 г., в ноябре, пред иконой совершались торжественные молебны об набавлении Детского Села от чумы. Моровая язва не коснулась пределов Детского Села и скоро совершенно прекратилась. В декабре 1788 г. Екатерина II распорядилась построить рядом с дворцом и совсем вблизи от Знаменской церкви большой четырехэтажный дом. Впоследствии в нем поместился Царскосельский Лицей, открытый в 1811 г. 19 октября. Воспитанники Лицея, когда не было службы в Дворцовой церкви, ходили в Знаменскую церковь, ходил в эту церковь и лицеист А.С. Пушкин. 12 мая 1820 г. случился большой опустошительный пожар, который совершенно уничтожил всю внутренность Лицея и часть дворца. Раздуваемое сильным ветром, пламя грозило и Знаменской церкви. Чудотворная икона Знамения Божией Матери была снята со своего места поверх Царских врат и вынесена из храма, причем была обращена ликом к пожару. Молитва веры не посрамила: ветер, несший пламя на Знаменскую церковь, точно повинуясь неведомой силе, мгновенно переменил свое направление и начал стихать, после чего огонь стал слабеть, а затем пожар скоро и совсем прекратился. В 1830 г. А.С.Пушкин написал замечательное стихотворение, которое в глазах некоторых является таинственным, неразгаданным, но, на наш взгляд, при своем символизме имеет самое близкое, непосредственное отношение к иконе Знамения и к сильному ее влиянию на поэта в его школьные годы. Это стихотворение (подражание Данте) читается так: «В начале жизни школу помню я; Там нас, детей беспечных, было много... Смиренная, одетая убого, Но видом величавая жена Над школою надзор хранила строго. Толпою нашею окружена, Приятным, сладким голосом, бывало, С младенцами беседует Она. Ея чела я помню покрывало, И очи светлые, как небеса; Но я вникал в ее беседы мало, Меня смущала строгая краса Ея чела, спокойных уст и взоров, И полные святыни словеса. Дичась Еe советов и укоров, Я про себя превратно толковал Понятный смысл правдивых разговоров, И часто я украдкой убегал В великолепный мрак чужого сада, Под свод искусственный порфирных скал. ………………………………………………. Другие два чудесные творения Влекли меня волшебною красой: То были двух бесов изображенья, Один - Дельфийский идол лик младой – Был гневен, полон гордости ужасной... Другой - женообразный, сладострастный, Сомнительный и лживый идеал, Волшебный демон лживый, но прекрасный, Пред ними сам себя я забывал...» Различные комментаторы произведений А.С. Пушкина в этом стихотворении узнают детскосельский парк. Комментаторы останавливают внимание на идолах – изображениях двух бесов, увлекавших юношу, и объясняют, что это были статуи Аполлона и Диониса (Валерий Брюсов, Иванов-Разумник, Д.С. Мережковский, Н.К. Пиксанов, М., 1924, 113-114 стр.) Но комментаторы мало говорят про величавую, таинственную Жену, строго хранившую надзор за школой. В 6-томном издании С.А. Венгеровым произведений А.С. Пушкина разобрана 2-я половина стихотворения, но первая обойдена молчанием. В академическом 24-томном издании, где, кажется, имеются комментарии к каждому произведению, вопрос о таинственной Жене не разрешен. Видные пушкинисты наших дней на вопрос, кого следует разуметь под Женой, отвечают, что это стихотворение не расшифровано до сих пор. «Кому не являлись эти два демона, оба равно прекрасные и лживые?» -спрашивает Морозов П. «В подчинении тому или другому из них - вечная причина человеческого падения, в борьбе с ними – нравственное просветление, в редкой победе над ними – подъем возрождения и ясный покой души, высшая мудрость». Но кто же – «Жена?» Ясный, светлый, жизненный идеал, - поясняет кратко П.Морозов (Пушкин, Брокгауз, т.V, СПб., 1911, X-XI). «Добродетель», - еще короче заявляет Мережковский. Такое лаконичное, отвлеченное толкование не представляется, однако, удовлетворительным. Чтобы так картинно, ярко, детально нарисовать, изобразить предполагаемую «добродетель», поэт, несомненно, должен был иметь пред собой определенный, конкретный первообраз. И таким первообразом не могла служить обыкновенная, хотя бы и добродетельная жена. Тут все: видом величавая выступает Она в Своем смирении и убогой одежде; у Нея: «и очи светлые, как небеса», и «строгая краса чела» с покрывалом на нем, «и полные святыни словеса», - все, до последнего подчеркнутого славянизма («очи», «чела», «словеса»), говорит о чем-то необычайно-возвышенном, исключительном, надземном. Противопоставление этой «Жене» «идолов», кумиров, «изображений бесов» не свидетельствует ли со своей силой о том, что стимулом для поэта в данном случае служило тоже какое-то изображение, особенное, священное, изображение Жены? Таким именно изображением и был, можно думать, чудотворный образ Пресвятой Богородицы, который находился тогда рядом с лицеем в Знаменской церкви. Он стоял в то время на высоте, поверх Царских врат и потому невольно, сразу же, привлекал к себе благоговейное внимание входившего в церковь. Образ должен был, естественно, оказывать свое сильное, благодатное воздействие на чуткую, впечатлительную юную душу лицеиста Пушкина, посещавшего Знаменский храм, должен был много, строго, внушительно и правдиво говорить душе Пушкина, давать ей благие советы, будить в его совести упреки... … В 1831 году в Санкт-Петербурге вспыхнула страшная эпидемическая болезнь – холера. В народе распространялись вздорные, невежественные слухи. Умирало до 600 человек в сутки. На сенной площади произошел бунт. Толпы народа с яростью устремились на временные больницы и до основания разгромили их. В Детском Селе вспомнили о чудесной помощи Царицы Небесной, когда чудесно была спасена от пожара Знаменская церковь. 5 июля 1831 г. на глазах собравшихся в храм многочисленных богомольцев икона Знамения Пресвятыя Богородицы была в этот день спущена вниз. Все предстоящие в благоговейном смирении пали пред снизшедшей к ним святыне на колени и слезно, единодушно молились при отслуженном в церкви молебном пении. По окончании молебна святая икона на руках священников вынесена была из церкви и, соединившись с многими другими образами, последовала в умилительно-величавом крестном ходе. В конце молебна была с коленопреклонением прочитана та самая молитва, какой молились в свое время (т.е. в 1170 г.) пред иконой Знамения Божией Матери жители осажденного Новгорода во главе со своим владыкою Иоанном. Эта молитва находится в житии св. Иоанна, архиепископа Новгородского, и читается так: «О премилостивая Госпоже, Дево Богородице! Ты еси Упование, и Надежда, и Заступница граду нашему, Стена же, и Покров, и Прибежище всем христианам. Тем и мы, грешнии, на Тя надеемся. Молимся, Госпоже, Сыну Твоему и Богу нашему за град наш, и не предаждь нас врагом нашим, но услыши плач и воздыхание людей Твоих, и пощади; и якоже иногда Ниневитяны Сын Твой пощаде покаяния ради, такожде и зде милость Твою покажи, Владычице». Холера миновала Детское Село. Благодарные верующие испросили позволение не поднимать икону Знамения Божия Матери на ее прежнее место поверх Царских врат, а поставить ее в особом большом киоте за правым клиросом главного храма, чтобы иметь всегда возможность возжигать пред нею свечи и с благоговейным трепетом и любовью ее лобызать. Разрешение было дано. Не ограничиваясь этим, верующие Детского Села исходатайствовали также разрешение, чтобы совершенный 5 июля 1831г. крестный ход повторялся ежегодно в это число. B 1863 году в Детском Селе произошел пожар Воскресенской церкви и части Екатерининского дворца. Как и в прежних подобных случаях, верующие искали помощи свыше. Икона Знамения Божией Матери была вынесена из Знаменской церкви и обнесена вокруг горевших зданий: пожар почти мгновенно прекратился. Это было новое дивное проявление спасительной чудотворной силы св. иконы Знамения Божия Матери. После этого события почитание св. иконы все более усилилось. В 1891 г. в Знаменской церкви были упразднены боковые приделы. На месте правого придела была поставлена чудотворная икона Знамения Пресвятыя Богородицы. На месте левого, в соответствии с чудотворной иконой, церковным старостой Серковым А. была сооружена точно такого же размера, как и икона Знамения, Казанская икона Божией Матери. Эта икона весьма художественного письма. На иконе небольшие боковые изображения преп. Алексия, человека Божия, и царицы Александры, святых, имена которых носили староста А. Серков и его супруга. Приблизительно с 1922 года установился обычай в воскресные вечера совершать пред чудотворной иконой Знамения Пресвятыя Богородицы акафист, обычай, привлекающий к святыне значительное количество молящихся. При этом было принято читать акафист Пресвятой Богородице – “честному Ея Знамению, еже в велицем Новограда”. Акафист этот, составленный автором многих других акафистов А.Ф. Ковалевским (Харьковским помещиком), разрешен был Священным Синодом к печатанию осенью 1891 года. (Алексей Попов. Православные русские акафисты, поданные с благословения Святейшего Синода. Казань, 1903, 406-407 стр.). Этот акафист по преимуществу воспоминает и воспевает знамение, или чудо, бывшее от иконы Богоматери в Новгороде в 1170 г., во время междоусобной войны, когда Новгород был осажден “от воев Суждальских”. Между тем, наша икона Знамения, как уже раньше разъяснялось, является совершенно отдельной, самостоятельной святыней, со своей особой историей, со своими собственными прославившими ее чудесами и решительно не может быть признана списком с Новгородской иконы или подражанием этой последней. У разумных, вдумчивых богомольцев вполне естественно поэтому возникло желание слышать пред святой иконой более соответствующий по своему содержанию акафист. И такой акафист, благодаря самоотверженному труду одного богословски-образованного, церковно-настроенного, ныне уже умершего высокоуважаемого мирянина (П.П. Мироносицкого) явился. Он поднимает мысль молящихся выше тех или иных исторических воспоминаний русского прошлого и в иконном изображении Пречистой Девы с Младенцем в Ее недрах, известном под именем Знамения Божией Матери, внушает видеть символ всемирного и несказанного знамения, или чуда, чуда вочеловечения Сына Божия. Составленный акафист был представлен настоятелем Знаменской церкви митрополиту Ленинградскому Серафиму (Чичагову) с просьбой благословить его к церковно-богослужебному употреблению, а тот, в свою очередь, препроводил акафист в Москву к Заместителю Патриаршего Местоблюстителя Митрополиту Сергию и состоящему при нем Священному Синоду. Рассматривавший акафист член Синода Преосвященный Филипп (Ставицкий), архиепископ Смоленский и Дорогобужский, впоследствии архиепископ Астраханский, нашел, что акафист, несомненно, “обладает содержательностью, дает возможность воспевать славу Богоматери независимо от Новгородских событий, в осенении Ея всемирных чудес, согреет теплым, благоговейным чувством и написан искусно, правильным церковно-славянским языком”, и потому дал о нем благоприятный отзыв (Архив Московской Патриархии). Согласно этому отзыву, Синодальным определением от 16(3) октября 1929 г. за № 147 новый акафист Знамению Пресвятыя Богородицы разрешен был к церковно-богослужебному употреблению. Встречен был новый акафист богомольцам неодинаково. В то время как одни искренно приветствовали появление нового акафиста, приобретшего потом все больше и больше новых сторонников, другие, наоборот, проявляли видимое предпочтение прежнему, с которым сроднились, свыклись. Чтобы такое разногласие не привело к взаимным пререканиям и волнениям, стали читать поочередно оба акафиста. В августе 1941г. Детское Село было оккупировано войсками фашистской Германии. В 1944 году фашисты бежали из Детского Села, похитив с собой и св. икону Знамения Пресвятыя Богородицы. Советские войска, преследуя врага, в одном из брошенных обозов неприятеля в г. Риге обнаружили св. иконы Знамения и Казанскую икону Божией Матери из Знаменской Церкви Детского Села [4]. При содействии Уполномоченного Совета по Делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области А.И. Кушнарева святыя иконы были доставлены в Ленинград и переданы Митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Григорию. По благословению Митрополита Григория все иконы были весной 1948 года водружены в церковь Ленинградской Духовной Академии [5]. На добровольные пожертвования верующих св. икона Знамения была украшена венчиком над главами Богоматери и Богомладенца и сооружены киоты для св. иконы. В 1952 году для икон Знамения и Казанской иконы Божией Матери были сооружены одинаковые дубовые киоты. Такова в кратком хронологическом обозрении история нашей святыни. Вот уже 7 лет как наша святыня находится в нашем храме. Каждый день, и утром, и вечером, воспитанники нашей духовной школы возносят усердные, горячие молитвы Пречистой Деве и поют в честь Ея священные песнопения. Каждый день, и утром, и вечером склоняются пред этой святыней верующие с надеждой, слезами и благодарностью. Много великих знамений, чудес, благодеяний, дивных утешений подаются притекающим к образу Божия Матери. Но как и всегда, такие события остаются в неизвестности, таятся под спудом и лишь постоянный приток молящихся свидетельствует о том, что моления их пред иконой не остаются тщетными. Сбывается вдохновенное слово: “Много бо может моление Матернее ко благоусердию Владыки...” И мы радуемся, что имеем в своем храме такую великую святыню, во славу Божией Матери поведали сегодня историю этой святой иконы. Примечания 1. А.П. Голубцов. Из чтений по церковной археологии и литургике. Сергиев Посад, 1918. – С.242-243, 245-246. 2. Патриарх Афанасий составил гимн Пресвятой Деве Марии. Он имел с собой икону Божией Матери «В скорбех и печалех утешение», с которой никогда не расставался в путешествии. На обратном пути Патриарх Афанасий направился домой через Малороссию, но был застигнут военными событиями в ней. По совету Богдана Хмельницкого, Афанасий больной, остановился в Спасо-Преображенском монастыре, близ г. Лубен, Полтавской епархии и здесь, после месячного пребывания, окончил свою жизнь 5 апреля 1654г. По обычаям восточных патриархов, он был погребен в положении сидящего. 1 февраля 1662 года были обретены мощи святителя и он был причислен к лику святых. Память его совершается 2 мая, вместе с соименным ему древним великим святителем Архиепископом Александрийским, имя которого он носил. На месте его келии на Афоне возник русский общежительный Андреевский скит, во имя св. Андрея Первозванного. Икона Божией Матери «В скорбех и печалех утешение» с 1890г. находилась в Благовещенском храме при СПб подворье Старо-Афонского Андреевского скита. (См. Булгаков. Настольная книга). 3. На месте «Съезжей избы» был построен Преображенский собор. 4. И целый ряд икон, облачений и священных предметов из Знаменской церкви. 5. Кроме икон Знамения и Казанской иконы, иконы св. Николая Чудотворца, св. Димитрия Ростовского, икона св. Пантелеймона с мощами, св. Георгия Победоносца с мощами (за правым и левым клиросами), большой выносной деревянный крест на Воздвижение Креста Господня (в алтаре на столе), икона Божией Матери “Неувядаемый Цвет” (на площадке 2-го этажа против Актового зала), икона Скорбящей Божией Матери (на площадке при входе в храм), три плащаницы: две в употреблении, третья – под стеклом в раме в Читальном зале, несколько богатых художественных воздухов, красное облачение с золотым шитьем). http://www.spbda.ru/academy/r-33.html

-

1 баллНеобходимость исповеди подробной доказывается не только внутренними переживаниями человека, но и самим чином исповеди, изложенным в Требнике церковном. …Некоторые, стыдясь духовника, по различным причинам ищут способа не сказать на исповеди всего подробно, говоря в общих словах или так, что духовник не может ясно понять, что сделано, или даже совсем утаивая, думая успокоить свою совесть различными рассуждениями с собою в своей душе. Тут враг нашего спасения умеет в извращенном виде напомнить слова свв. отцов и даже Св. Писания, чтобы не допустить человека до спасительной и необходимой исповеди грехов перед духовником в том виде, как они были сделаны. Но если совесть у человека не потеряна, она не дает ему покоя до тех пор, пока на исповеди не сказано все подробно. Не следует лишь говорить подробности лишние, которые не объясняют сути дела, а только живописно рисуют их. Такую живопись картин греха, не чуждую услаждения воспоминанием греха, особенно в блудных делах, отцы не советуют дозволять себе, чтобы сердце, еще любящее грех, не умедлило и не усладилось грехом. Епископ Феофан Вышенский затворник дает прекрасное наставление об исповеди и, между прочим, говорит: «Надо на исповеди раскаивание греха или грехов довести до такой степени, чтобы духовник определенно и точно понял, что сделано, и возымел о тебе правильное понятие, каков ты, чтобы ты изворотами исповеди не представился духовнику не тем, что ты есть на самом деле. Особенно не следует дозволять себе сваливать вину на других, а себе подыскивать извинения и оправдания. Такая исповедь не дает мира духовной жизни. Оживляется душа искренним покаянием, чуждым лукавства. Истинно кающийся готов бывает потерпеть и всякое наказание от духовного отца и все, что Господь попустит ему скорбного и смирительного, лишь бы получить прощение». Свойство истинного покаяния открывает глаза на свою греховность и грех вообще. Из завещания прп. Никона Оптинского духовным детям

-

1 баллВсякому виду христианского жития свойственны свои добродетели и занятия. Нам недоступны дела тех, с которыми мы имеем различный образ жизни. Например, мать, имеющая грудных детей, не может ходить ежедневно в церковь ко всем службам и дома подолгу молиться. Из этого будет не только смущение, но и даже грех, если, например, в отсутствие матери ребенок без призора искалечит себя или натворит шалостей, когда будет подрастать. Не может она совершенно отречься от имущества ради личного подвига, ибо она обязана содержать и кормить детей. Она обязана угождать Богу делами, ей свойственными: терпением тягот семейной жизни, посильной молитвой, посильной милостыней, учением и воспитанием детей, соблюдением постов, хождением по праздникам в церковь, удалением от ропота, сплетен и т.п. Таким образом, удаляясь всякого греха, и мирянин, и монах, и всякий христианин сможет в душе стяжать христианское настроение и добродетели, для всех необходимые, например – смирение, терпение, покорность воле Божией, независтливое сердце, веру несумненну, любовь нелицемерну... Ибо христианство одно, а монашество есть только высшее его проявление, но не отдельное от него. Поэтому кто не обязан различными делами и обязанностями мирскими по своему положению, тот в миру может быть почти монах. А были и высокие примеры христианской жизни и без монашества, например, истинные юродивые, странники, затворники и т.п. Прочти в Житии преподобного Макария Египетского в славянской Минее–Четьи, 19 января, про двух женщин, угодивших в семейной обстановке Господу Богу. Спасайся, чадо мое. Из писем прп. Никона Оптинского

-

1 баллМы сейчас не можем нести тех подвигов, которые несли древние отцы, но все равно мое сердце на стороне того монашества. (иером. Василий Росляков) Когда они соберутся на молитву, то в церквах царствует такое молчание, что, несмотря на бесчисленное множество присутствующих, будто нет никого, кроме читающего псалмы, а особенно когда совершается молитва, то не слышно не только харканья, кашля, зевоты, вздохов, но даже никаких слов, кроме священнических, и кроме тех, которые сами собою непостижимым образом вырываются у молящихся от сердечного избытка. А того, кто вслух молится или во время молитвы кашляет, зевает, вздыхает и прочее, они почитают вдвойне виновным. Во-первых, он виноват тем, что сам небрежно приносит молитву Богу и, во-вторых, — что мешает другому молиться с усердием. Потому-то они считают более полезным совершать молитвы хотя и короче, но чаще, чтобы через частые молитвы пребывать в постоянном союзе с Богом, а через краткие — избежать стрел дьявола, нападающего на нас особенно во время молитвы. По окончании псалмопения в общем собрании никто даже на короткое время не останавливается и не разговаривает с другим, также никто не выходит из кельи весь день и не оставляет дела, которым занимается, кроме тех, которые будут позваны на какое-либо необходимое дело. Выйдя из кельи, они ни с кем не разговаривают; но, исполняя порученное дело, твердят на память псалом или какое-либо место из Св. Писания; и таким образом, постоянно занимая ум и уста, не пристают не только к вредным заговорам, худым советам, но и к бесполезным разговорам.У них строго наблюдается, чтобы никто, а особенно младшие, ни с кем не останавливались и на короткое время, не выходили куда-нибудь и не брали друг друга за руки. Замеченные в нарушении этих правил почитаются людьми упрямыми, нарушителями заповедей, виновными, подвергаются подозрению в злоумышлении; и если в присутствии всех братьев не раскаются, то не допускаются к участию в общей молитве. Кто на дневную молитву не придет до окончания первого псалма, тому не позволено даже входить в церковь. Если кто во время богослужения в третий, шестой и девятый часы придет после окончания начатого псалма, тот не смеет войти в церковь и соединиться с молящимися, а остается за дверьми до окончания службы и при выходе, всем кланяясь до земли, просит прощения в своей нерадивости или медлительности; а если не покается и не поспешит испросить прощения, то его не допускают и к следующему богослужению.Желающий, чтобы приняли его в общежитие, допускается в него после того, как в продолжение десяти дней или более покажет еще вне монастыря неизменность своего желания, смирения и терпения. Здесь он должен повергаться на землю перед проходящими братьями, которые подозревают его в неискренности, будто он не по набожности, а по нужде хочет вступить в монастырь; он должен терпеть разные обиды и поношения. Только после многих опытов, которыми он должен доказать свое постоянство, свою готовность терпеть искушения и поношения, его принимают. Принятый, после достаточного испытания, в монастырь и облеченный в монастырское одеяние, не допускается сразу же в сообщество братьев, а отдается под наблюдение старцу, который отдельно живет недалеко от монастыря, занимаясь принятием странников и услужением им. Если в продолжение целого года он безропотно будет услуживать странникам, через это получит наставление в смирении и терпении и долгим упражнением докажет их, то его допускают в сообщество братьев и поручают другому старцу, который начальствует над десятью младшими. Старец тот, прежде всего, старается научить его побеждать свою волю, желания, чтобы он мог постепенно восходить к высшему совершенству; а для этого намеренно приказывает ему делать то, что противно ему. Многими опытами доказано, что не может обуздать своих похотей тот монах (особенно из молодых), который не научился послушанием умерщвлять свою волю. Поэтому они говорят, что тот, кто не научился сначала побеждать свою волю, тот никак не может подавлять гнев, уныние, блудную похоть; не может иметь истинного смирения, постоянного единения и согласия с братьями и долго пребывать в общежитии. Младшим приказывается не скрывать своих помыслов от старца. Преподав новичкам первоначальные наставления, стараются вести их к большему совершенству, при этом лучше узнавая — истинное или притворное у них смирение. А для более удобного достижения этого учат их не скрывать из-за ложного стыда никаких сердечных помыслов, а тотчас, по возникновении их, открывать старцу своему и в суждении о них не доверять своему мнению, а считать худым или добрым только то, что старец признает таким. Иначе хитрый дьявол никак не может обольстить и низложить молодого монаха, если не убедит его — по гордости или стыдливости — скрывать свои помыслы от старца. Это общий и ясный признак дьявольского внушения, если мы стыдимся открыть его старцу. преп. Иоанн Кассиан Римлянин Писания

-

1 баллБлагодарю Тебя, мой Бог, за каждый день, Счастливый день, или несущий испытанья. Благодарю Тебя, мой Бог, за свет и тень, Ведь в темноте видней Твое сиянье. Благодарю Тебя и верю, что всегда Ты вразумишь меня, наставишь и научишь. Благодарю, что через трудности ведя, Ты приведешь меня туда, где будет лучше. Благодарю Тебя за доброту Твою, За то, что терпелив Ты был сверх всякой меры. Благодарю за то, что я сейчас пою, Что дал мне милости Твои, любовь и веру. Благодарю я за друзей и за врагов, За весь тернистый путь, за слезы испытаний, За то, что не бросал на ветер лишних слов, Но не жалел любви, даруя состраданье. Благодарю, мой Бог, за радость и за грусть, Благодарю за расставанья и за встречи. Пусть все не просто, ничего, не страшно, пусть, Благодарю за утро и за вечер. За то, что каждый день я начинаю жить, Молясь и веря, что в Твоей руке укрыта, За то, что я Тебя могу благодарить, Благодарю, мой Бог, мой щит, моя защита

-

1 балл

-

1 балл

-

1 баллБлагодарю, Тебя Господь – за все страдания и муки, За сотни пройденных дорог, за все печали и разлуки, В беде не поданные руки – благодарю, Тебя Господь! Благодарю, Тебя Господь, – за тех, кто не были и были, За тех, кто ранили и били, и предавали, и казнили, Не понимали, не любили – благодарю, Тебя Господь! Благодарю, Тебя Господь, – за всех, кто были, есть и будут, Кого люблю и тех, кто любит, кто все поймет и не осудит, И не предаст, и не погубит, в беде и в счастье – не забудет! За тех, ушедших, и живущих, за мною по пути идущих, За всех родных, друзей и близких За Ангелов твоих плечистых, ведущих по дороге жизни – Благодарю, Тебя Господь! Благодарю, Тебя Господь, – за то, что нас хранишь и любишь, За то, что есть и вечно будешь – благодарю, Тебя Господь! Благодарю, Тебя Господь, – за каждый шаг, за каждый вдох, За чистый воздух облаков, за чудо пенья, за росток, За распустившийся цветок и за пшеничный колосок, За каждый маленький листок, за кустик, дерево, травинку, В лесу бегущую тропинку, за пчелку, бабочку, букашку, Зверей мохнатые мордашки. За мой густой тенистый сад, За груш и яблок аромат. За весь огромный светлый дом, За то, что так уютно в нем. За все, чем я живу, дышу, Что я люблю, чем дорожу – благодарю, Тебя Господь! Благодарю, Тебя Господь, – за то, что нас хранишь и любишь, За то, что есть и вечно будешь – благодарю, Тебя Господь! Благодарю, Тебя Господь, – за ураганы и морозы, Ночами пролитые слезы, и за бушующие грозы, И за несбывшиеся грезы – благодарю, Тебя Господь! Благодарю, Тебя Господь, – за все, что называется несчастье И если б не было его, как я узнал(а) бы и() о счастье? Благодарю, Тебя Господь, – за Землю, Солнце, Небосвод, И за Закат и за Восход, за день ушедший и грядущий, Несущий Свет и Хлеб насущный, за зиму, лето, весны, осень, За весь огромный мир подзвездный, за мир бескрайний, бесконечный, За мимолетность и за вечность – благодарю, Тебя Господь! Благодарю, Тебя Господь, – за то, что нас хранишь и любишь, За то, что есть и вечно будешь...

-

1 балл

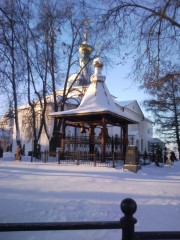

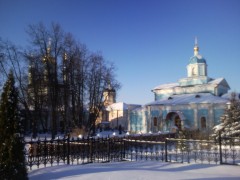

Из альбома Да возрадуется душа твоя...

В каждый мороз не перестаю восхищаться нерукотворными узорами у мощей о.Василия .. -

1 балл

-

1 балл

-

1 балл

-

1 балл

-

1 балл

-

1 балл

-

1 балл

-

1 балл

-

1 балл

-

1 балл

-

1 балл

-

1 балл