Таблица лидеров

Популярные публикации

Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 02.10.2013 во всех областях

-

10 баллов

-

9 баллов

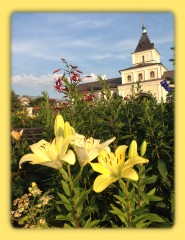

Из альбома Моя Оптина

Глядя на это фото , почему то на ум пришли именно эти строчки из Евангелия. -

7 баллов

-

7 баллов

-

6 балловНеобъятны и очень красивы Русские земли - это знают, думаю, многие. Стоишь вот и не можешь оторвать своего взора от такой красоты.Поля, уходящие к горизонту и растворяющиеся в его тонкой полоске, небесный свод, переливающийся разнообразием красок и света, высокие холмы, с которых видна речка Ока, делающая живописный изгиб и местами просматривающаяся в своем блеске от еще не угасшего вечернего света.В таких местах хочется поглубже вдохнуть от переполняющих душу нахлынувших чувств и воскликнуть: "Слава Тебе Господи! Благодарю Тебя за все, за эту красоту, за все то, что Ты даруешь мне, грешному". В таких местах душа успокаивается и уходят все земные заботы и хлопоты на задний план, будто их и нет вовсе. Ты один с Богом в этой вечерней тишине, ты в нее вслушиваешься и не можешь наслушаться. Мы привыкли настолько к шуму, что кто-то даже и не может уже без него жить. Звуки, они нас повсюду окружают и не дают человеку покоя, не дают возможности посмотреть внутрь себя, где он может много чего увидеть. И лишь те, кто соприкоснулся с тишиной, знают не понаслышке, что такое тишина и что она открывает человеку.Открывая этот альбом посвященный Коломне, предлагаю посмотреть панораму и полюбоваться этим вечерним покоем, который думаю принесет этот покой, хотя и отчасти, в наши души. Приятного просмотра! ( Чтобы увидеть снимок в полном размере, кликайте по нему мышкой ) «Вечерний покой» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Размещая первый снимок, конечно же нужно было дать историческую справку связанную с городом Коломной. Открывая этот альбом негоже было бы опускать самого главного, историю возникновения города. Но поскольку этот альбом был открыт фотографией на которой решил показать русские необъятные просторы, то и была по этой причине опущена историческая справка. Конечно я не буду подробно описывать историю города, ведь цель создания этого блога все же показать город в фотографиях и акцент делается именно на них. Напишу лишь кратко, а для тех кто пожелает ознакомиться более подробно, дам в конце ссылку. Но не буду утомлять предварительным вступлением, а перейду к сути. Коломна-один из древнейших городов с богатой историей был впервые упомянут в летописи в 1177 году. Эта дата делает город одним из древнейших городов России. Марка города, это конечно же его Кремль, выдающееся оборонительное сооружение, часть из которого сохранилась и радует своей мощью и архитектурой по сей день. Эту марку города я и хочу сегодня показать, разместив один из видов на башню, именуемую Маринкиной. В народе она так и называется пренебрежительно "Маринкина". Такое название связано с именем известной польской авантюристки Марины Мнишек – жены Лжедмитрия 1, а затем и Лжедмитрия 2, которая жила в Коломне во время смуты с сыном Иваном на правах царицы. Но об этом в другой раз, т.к. сегодняшняя цель написания дать общую историческую справку.Нельзя не отметить думаю самого важного. Коломна сыграла значительную роль в период становления и укрепления Московского государства в XIV – XVI вв., став ключевым пунктом обороны его южного рубежа. Этот период, если можно так выразиться – «звездный час» города. Однако и позднее город и его округа развивались синхронно с развитием России: от торгового города – к городу индустриальному, промышленному. Нельзя и обойти не упомянув и название самого города. Его происхождение имеет несколько версий. Одна из них связана с защитой и обороной города, которое происходило от боевого клича его защитников: «Колом — НА!».Никонов В. А., автор «Краткого топонимического словаря», высказывал мнение, что название города произошло от финно-угорского слова «колм», означающего могилу, кладбище. Историк Симеон Писемский определяет название города от окружения этих мест реками Окой, Коломенкой и Москвой. Коломна окаймлена, то есть окружена этими реками, откуда и происходит ее название. От слова каменоломня — рядом с городом добывали, по-старинному, ломали камень От рязанских слов коломень, коломенье — означающих границу, то есть Коломна — приграничный город Краевед Савицкий М. Г. пришел к выводу, что слово «Коломна» происходит от древних финно-угорских слов «кои» — рыба и «колва» — река, то есть рыбная река. В результате языковой трансформации слово « колва» превратилось в «Коломна». По крайней мере, то, что река Коломенка некогда называлась Копалной, подтверждают письменные источники Слово Коломна произошло от реки «Коломенка». На берегу её было место, где находился рынок, по-старинному — менок. То есть — река около мена — Коломенка.Как уже писал, город расположен на трех речках. Самая маленькая из них это речка Коломенка, она протекает в старой части города и впадает в речку Москва-реку в красивом ее живописном изгибе. Москва-река огибая город впадает в речку Оку, одну из широких речек города и тоже в самом красивом месте, где расположен мужской Старо-Голутвинский монастырь. Вот вкратце небольшое историческое описание. А по этой ссылке кто пожелает, можно прочитать более подбробную историю города: http://egorov.narod.ru/kolomna.htm ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ МАРИНКИНА БАШНЯ Ранее я уже размещал несколько снимков с Маринкиной башней и небольшим историческим описанием. На этот раз о ней поподробнее. Фраза «Коломенский кремль» сегодня вызывает у жителей Коломны и у тех кто был в этом городе стойкую ассоциацию с Маринкиной башней. Этот ее силуэт можно повсеместно встретить на различных сувенирах, всевозможных картинах и художественных или рекламных фотографиях, именно ее образ используют на всех маломальских значимых городских празднествах. Что нам известно об этой башне? Маринкина башня, известная также под названиями Коломенская, Круглая наугольная, была некогда западной сторожевой городской башней, стоящей на страже Московско-Рязанской дороги. Самая высокая из всех сохранившихся башен, Коломенская, достигает в высоту 31 метра. Диаметр ее – около 13 метров. Выполнена башня в виде многогранника с количеством граней 20, но издали она кажется круглой. Она насчитывает 8 этажей, а ее верхняя часть из-за ряда навесных декоративных бойниц (машикулей) напоминает корону с мелкими зубчиками. Башня насчитывает 27 бойниц, расположенных в шахматном порядке, весьма удобном для круговой обороны города. Башня немного сужается кверху, поэтому нижняя стена шире на более чем полтора метра – 4.55 м против 3 м вверху. Башня имеет лестницы, выложенные из кирпича, для подъема в верхнюю ее часть. Маринкина башня очень напоминает своими пропорциями Беклемишевскую башню Московского кремля. В связи с повреждениями в 1886 г. Коломенская башня подверглась реставрационным работам, которые проводились Московским обществом археологии под руководством академика Павлинова А.М. Само название Маринкина башня имеет древние корни и восходит к тем временам, которые известны нам как Смутное время. В самой легенде уже невозможно отделить правду от вымысла. Известно достоверно, что жена Лжедмитрия I Марина Мнишек, известная авантюристка и искательница приключений, жила в то время (25 июля 1611 г.) в Коломне, что отражено в исторических документах: "А была Коломна вся за нею, а чины были царьския все: бояре и дворяне, и дети дворянские, и стольники, чашники и ключники, и всякие дворовые люди. А писалася "царицею" ко всем боярам и воеводам". Известно также, что Марина вместе с сыном от Лжедмитрия жила в Коломне до 1612 года – до тех пор, пока к ней не пожаловал ее любовник атаман Заруцкий, сбежавший с отрядом верных казаков из Москвы. Атаман был решительным воеводой и ночью Заруцкий со своими казаками грабит Коломну и устраивает массовые поджоги. Как гласит народная легенда, Войско Заруцкого под отсветы бушующего пожара и грохот падающих остатков царской резиденции в Коломенском кремле выехали во главе со своим атаманом и Мариной по направлению к Рязанским землям на Каширский тракт. С Рязани Заруцкий собирался идти на Астрахань. Награбленного в Коломне было столь много, что везти все это с собой было очень тяжело, да и опасно, поэтому было принято решение облегчить ношу, спрятав часть богатств недалеко от города, верстах в двадцати пяти, возле хутора Богородского, который лежал в урочище Старцевский брод. Награбленное было свалено в яму, сверху их накрыли створами кованых ворот, снятыми с башни Пятницкой, и только затем засыпаны землей. А дальше уже идет чушь, но так гласит легенда. На это место было наложено страшное заклятие и всякий, кто его здесь искал, был объят неимоверным ужасом и уходил восвояси. Ходят слухи, что и в наше время здесь бродили бородатые люди с приборами, копали землю в разных местах. Местные старики смеялись себе в бороду: всем известно, что клады ищутся только ночью. И найти их могут только меченые люди, а не всякий встречный-поперечный… Тем временем наш атаман, "взяв жонку да малого, с Коломны пошол" на Рязань. Но уже миновав рязанские земли по пути в Астрахань Марина с сыном и Заруцкий в июле 1614 года были схвачены и под конвоем отправлены в Москву. Доподлинно известно о казни Заруцкого и пятилетнего сына Марины, что же касается ее самой, тут мнения историков разделились. Однако в народе живет предание, что Марина Мнишек и ее малолетний сын Иван были замурованы именно в Коломенской башне. Часть преданий говорит, что здесь она и приняла свою смерть, истосковавшись по воле, другая, которая которая без улыбки не воспринимается и похожа на сказку убеждает, что Марина "обернулась сорокой и улетела через окно-бойницу". А есть такие, которые утверждают, что не сорокой она обернулась, а вороном черным, и по ночам летал этот ворон вокруг башни и страшным карканьем будил все окрестности. Как бы то ни было, однажды ночью местный епископ с коломенскими священниками в сопровождении воеводы Данила поднялись в башню и окропили ее священной водой. С тех пор душа Марины все летает вокруг башни, а сесть на нее не может. И мечется неприкаянная по всей Рассее до сих пор, и пугает народ своим жалобным криком. Ходят слухи в народе, что клад-то был припрятан не только в Старцевском броде. Мол, и в Маринкиной башне тоже замурованы несметные богатства, спрятанные там самой Мариной. И иногда темными ночами нет-нет да и вспыхнет в башне загадочный свет, и горит почти до утра, а там и гаснет… Помню в детстве мы тоже ходили и лазили в крепость пытаясь найти этот клад-) Первые рукописные сведения о красивой легенде Маринкиной башни принадлежат перу Н. Иванчина-Писарева, опубликованные в книге "Прогулка по древнему Коломенскому уезду". Еще одна красивая легенда была добавлена нашим знаменитым земляком Н. Гиляровым-Платоновым в книге «Из пережитого», где говорится о несметных сокровищах Маринкиной башни. Примечательно, что народ сам выразил свое отношение и к тем смутным временам, и к самой авантюристке, назвав башню не Марининой, а именно Маринкиной: так в ту пору было принято выражать непочтение к кому-либо.Так все было на самом деле, или нет, но именно эта красивая легенда о заточении жены Лжедмитрия в стенах Коломенской башни послужили поводом для проведения первых археологических раскопок летом 1903 г. петербуржскими археологами, преподавателями приюта принца Ольденбургского Г. Т. Синюхаевым и М. А. Ратмановым. Правда, не было обнаружено ни останков Марины, ни клада, ни вообще никаких исторических свидетельств. Вот такая сказочная история. Предлагаю посмотреть на этот раз два снимка, один из которых сделан с дороги, соединяющей Москву с Рязанью. На снимке как раз изображено направление в сторону Москвы. Когда кто едет по ней, то перво-наперво его взор сталкивается как раз с Маринкиной башней, расположенной слева по ходу движения транспорта и соединяющей ее с Грановитой башней, участком сохранившейся стены.Да, кстати, когда готовил к публикации фото, то при увеличении обнаружил силуэт человека в одном из архитектурных зданий, думаю вы его найдете при просмотре. На втором снимке изображена Маринкина башня с ее внутренней стороны. За ее стеной параллельно проходит как раз предыдущий снимок дороги Москва-Рязань. При подготовки к размещению пришлось убрать средствами фотошопа 4 столба-фонаря и другой мелкий современный мусор, мешающий получить приятное впечатление от просмотра сохранившейся до наших дней архитектурной старины. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Старо-Голутвинский монастырь и прилегающие окрестности города Коломны Продолжаю публикацию фотоматериалов посвященный городу Коломне. На этот раз хочу показать снимки Старо-Голутвинского монастыря и прилегающих окрестностей к обители. В фотоальбоме галереи, начата тема посвященная этому монастырю и старцу Оптинскому преп. Варсонофию, который закончил там свой земной путь. ( http://forum.optina.ru/gallery/album/286-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0/ ) Даю так же ссылку на старые фотографии, где можно посмотреть какой вид имела обитель, до ее восстановления: https://www.dropbox.com/sh/ls7fp7ux6amgbsh/VgImkERgEg «Вечер на Оке» Церковь Зачатия Иоанна Предтечи на Городище (Иоанно-Предтеченская церковь) — православный храм в Коломне в районе Городище. Является самой древней из сохранившихся церквей в Подмосковье. Более подробную информацию можно посмотреть по этой ссылке: http://церкви-коломны.рф/Cerkov-Zachatiya-Ioanna-Predtechi-Kolomna.htm «На Окских просторах» Храм Воскресения Словущего —- один из древнейших храмов в Коломне, приписаной храм Успенского собора (г. Коломна). Расположен на территории Коломенского Кремля. Посвящён празднику Воскресения Словущего. Дата постройки храма неизвестна. 18 января 1366 года в этом храме венчались святой благоверный князь Дмитрий Донской и святая княгиня Евдокия (в иночестве Евфросиния) Московская. Храм неоднократно перестраивался. Помимо главного престола — в память обновления Храма Воскресения Христова в Иерусалиме — в трапезной части он имел ещё два алтаря: в честь Боголюбской иконы Божией Матери и во имя святых бессребреников Космы и Дамиана. В 1929 году древний храм был закрыт. Уничтожены его глава, колокольня, ограда. Утрачено все внутреннее убранство. Церковное здание использовалось под спортивный зал. Храм возвращен приходу Успенского собора в 1990-х гг. В нём временно разместилась иконописная мастерская. В 2003 г. с полной замены кровли началась реставрация церкви. В Воскресенской церкви находились древние образы «Сошествие во ад» XIV в. и «Святая Троица» XV в., ныне хранящиеся в Третьяковской галерее. До XX в. здесь находилась ценная реликвия — ковш для вина, использовавшийся при венчании святых князя Димитрия Донского и княгини Евдокии. Запрудный мост или мост через Коломенку - ключевой мост транспортной системы Коломны и один из старейших мостов города. Мост соединяет районы Запрудов, Городище и Сандыри с основной частью города. Дер

-

5 баллов

-

5 баллов

-

4 балла

-

4 балла

-

4 балла

-

3 баллаПреподобный Алексий, иеросхимонах Зосимовой Пустыни (в миру Фёдор Алексеевич Соловьёв) родился 17 января 1846 года в Москве в многодетной семье протоиерея Алексея Петровича Соловьёва, настоятеля храма во имя преподобного Симеона Столпника, что за Яузой. Личность отца и его образ жизни были основой нравственного и духовного становления великого старца. Мальчика при крещении нарекли в честь великомученика Феодора Тирона (память 17 февраля). Крёстным отцом был его дядя, протоиерей М.Д. Глаголев, а крёстной матерью — бабушка Анна Андреевна. Начальной грамоте он учился у своего будущего тестя, диакона соседнего храма отца Павла Смирнова. Когда малыша везли на санках к учителю, ему давали с собой бутылочку с чаем и конфетку. Чай Федя выпивал сам, а конфетку всегда отдавал Аннушке, маленькой дочке отца Павла, на которой потом, по воле Божией, и женился. С малых лет мальчик отличался серьёзностью, не шалил, уклонялся от весёлого общества и шумных развлечений, был очень привязан к отцу, заботился о нём. Дети в спорах часто обращались к нему, чтобы он их рассудил. Фёдор любил музыку и, научившись играть на рояле, исполнял церковные песнопения и пел в хоре. Самыми любимыми песнопениями у него были ирмосы канона «Яко по суху пешешествовав Израиль» и он всегда плакал от умиления, слушая их. В 1866 году Фёдор Соловьёв завершил семинарское образование по первому разряду, вторым в списке выпускников. После Семинарии Фёдор не пошёл в Духовную Академию, потому что не чувствовал в себе особого призвания к богословской науке. Он хотел служить Господу в скромном звании приходского диакона в кругу «домашней церкви». В 1867 году друзья детства Фёдор Алексеевич и Анна Павловна (дочь друга их семьи — священника храма во имя святого Климента на Варварке) повенчались. После рукоположения в диакона митрополит Московский Филарет (Дроздов, память 19 ноября) назначил отца Феодора в храм Святителя Николая в Толмачах, которому он покровительствовал. В 1870 году родился сын Михаил. Но на пятом году супружества Анна, простудившись, заболела скоротечной чахоткой и в 1872 году скончалась. Когда отпевали Анну Павловну, у отца Феодора не было сил служить. Он стоял рядом с гробом, неотрывно смотрел на любимое лицо, и слезы катились по его щекам. В мае 1895 года Феодор Алексеевич Соловьёв после 28-летнего служения покинул Николо-Толмачёвский приход, а в июне 1895 года отец Феодор был рукоположен в пресвитера и определён в штат Кремлёвского Успенского собора — главного собора России, хранящего великие святыни: Владимирскую чудотворную икону Божией Матери, мощи Святителей-чудотворцев: митрополитов Петра, Ионы, Филиппа и Гермогена. Отец Феодор служил, как всегда, благоговейно, истово и не спеша, часто внеочерёдно, за других. После литургии охотно служил заказанные молебны и панихиды. Если служил другой клирик, он молился в алтаре, в нише. Утром, войдя в собор, отец Феодор первым делом подходил к образу Владимирской иконы Божией Матери и молился, затем шёл в алтарь. После литургии он с радостью служил молебны перед великой иконой, а вечером, покидая собор и, по своему обычаю, обходя с молитвой и поклонами все святыни, обязательно задерживался перед любимым образом Владимирской, прося Богородицу о помощи и заступничестве. Отец Феодор пользовался в соборе всеобщей любовью и уважением. Уже через два года по принятии им священнического сана он был единогласно избран духовником соборного причта, а ещё через год, незадолго до ухода в монастырь, стал протопресвитером. После того, как его сын окончил Московское техническое училище и женился на дочери богатого лесопромышленника Мотова, путь в монастырь для батюшки, давно тяготившимся мирской суетой, был открыт. И в октябре 1898 года протопресвитер Феодор Соловьёв ушёл из Успенского Собора, прослужив в нём 3 года и 4 месяца, и поступил в Смоленскую Зосимову Пустынь, находящуюся к северу от Москвы на железнодорожной станции Арсаки. 30 ноября 1898 года отец Феодор был пострижен игуменом Зосимовой Пустыни отцом Германом (Гомзиным, ( 1923 г.) —учредившим в обители старческое окормление и позднее ставшим духовником преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны в иеромонаха с именем Алексий, в честь Святителя Алексия, митрополита Московского. День его Ангела празднуется 12 февраля. Это был и день их венчания с женой. Отец Герман, принимая в свою обитель протопресвитера Успенского собора, всеми уважаемого отца Феодора, очень опасался, что у того могли появиться ростки гордости и самомнения. И он начал смирять отца Алексия. Первыми послушаниями его были клиросное пение и совершение богослужений. Обращались с ним сурово, ставили во время службы ниже братии, облачения давали самые плохие. Правда, его определили духовником и освободили от тяжёлых физических работ. Регентом хора тогда был иеромонах Нафанаил, бывший артист оперы, окончивший консерваторию и Синодальное училище, хороший музыкант, но нервный и беспокойный человек. Отец Алексий стал петь на клирос по-соборному. Отец Нафанаил прервал его и резким тоном стал выговаривать: «Это не Успенский собор, вы не забывайтесь, здесь реветь нельзя». «У меня был хороший голос, — рассказывал отец Алексий об этом случае, — и мне хотелось его показать, но я должен был слушаться своего духовного сына, который был моим наставником в этом деле». Отец Алексий стал смиренно, от всей души просить прощения у отца Нафанаила. Тот долгие годы вспоминал это смирение с умилением. Размолвки с отцом Нафанаилом повторялись и доставляли отцу Алексию истинное мучение. После одной такой размолвки отец Алексий был настолько неспокоен духом, что ночью пришёл будить отца Нафанаила, чтобы просить у него прощения. Даже став духовником отца Алексия, отец Герман исповедовал его до конца жизни. Он скоро узнал высокие душевные качества инока, его искреннее смирение и богатый опыт священнослужителя, понял его светлую душу. Настороженность сменилась уважением, а затем и большой любовью. Отец Алексий отвечал ему взаимностью. Увеличивалось и число исповедников у отца Алексия, его духовными детьми стали многие молодые монахи. Через несколько лет его духовным сыном стал и сам отец игумен Герман. Клиросное послушание ему отменили и поручили учить молодых монахов Закону Божию. В 1906 году, Великим постом, постоянно осаждаемый исповедниками, он стал изнемогать, здоровье его пошатнулось, и он тяжко захворал воспалением лёгких. Положение было настолько серьёзно, что доктор Мамонов, лечивший его, открыто говорил, что отец Алексий может умереть. То помещение, где он жил, было сырым и холодным, и его перенесли в игуменские покои. Когда его переносили, ударили в колокол к Богослужению... Вся братия плакала. В Великий Четверг отца Алексия соборовали. После соборования, когда иноки подходили по очереди прощаться батюшкой, он тихо сказал одному: «Молись, я надеюсь на Бога, ради ваших святых молитв Господь дарует мне здоровье». После этого отец Алексий стал поправляться. Летом 1906 года отец Алексий перебрался жить в небольшую избушку. Мало-помалу главным делом батюшки в монастыре стало старчество и духовничество. 17 февраля 1906 года скончался преподобный Варнава из Гефсиманского скита, и сразу же многие из его духовных чад обратились за помощью и поддержкой к отцу Алексию. Время пребывания отца Алексия в полузатворе (1908-1916 гг.) было хотя и особенно трудно, но вместе с тем и многоплодно. К нему, как к свету, стремились отовсюду люди: архиереи, государственные деятели, священнослужители, монахи, военные, врачи, чиновники, учителя, профессора и студенты, рабочие и крестьяне. Среди духовных детей старца к этому времени были и такие известные деятели Русской Православной Церкви, как преподобномученица Великая княгиня Елисавета Феодоровна, матушка Фамарь, которая, по благословению отца Алексия, в 1908 году основала ставший скоро известным Серафиме-Знаменский скит под Москвой. Зосимову пустынь часто посещали и члены известного в те годы в Москве религиозно-философского кружка, основанного в начале века М. А. Новосёловым (впоследствии священномученик епископ Марк, память 4 января). Отец Алексий привлекал всех этих людей как праведник, молитвенник, нежный целитель душ, прозорливец и замечательный духовник, чуждый корысти и гордости, лицеприятия и человекоугодия. Иногда отцу Алексий приходилось принимать народ почти безвыходно по многу часов. Можно было удивляться, как его больное сердце выдерживало это огромное напряжение. Конечно, то было чудо — в немощи совершалась сила Божия. Со временем пришлось ввести специальные билеты для исповедников: 110 билетов на два дня. Отец Иннокентий их раздавал. Когда на исповедь пускали выборочно, батюшка был недоволен. «Я, — скажет, — не на лицо, а на человека должен смотреть». Глубина смирения отца Алексия была так велика, что при всякой своей ошибке сознавал её, каялся и просил прощения. Так, он упал в ноги отцу Макарию за то, что не досмотрел самовар. Всероссийская скорбь начавшейся войны 1914 года глубоко поразила открытое всем скорбям любящее сердце отца Алексия. В июне 1915 года старец серьёзно заболел: у него был сильный сердечный приступ. Болел он долго и тяжело. Только в конце августа старец почувствовал себя лучше и снова стал принимать посетителей. 15 июля 1917 года в Троице-Сергиевой Лавре открылся предсоборный монашеский съезд Московской иерархии. По личной просьбе Святителя Тихона старец Алексий принимал в нём участие и был избран членом Всероссийского Поместного Собора. В августе старец прибыл в Москву и был помещён в митрополичьи покои Чудова монастыря, где его с любовью принял его духовный сын — молодой наместник архимандрит Серафим (Звездинский, будущий священномученик). На следующий день, 15 августа, состоялось торжественное открытие Всероссийского Поместного Собора в храме Христа Спасителя. После тех серьёзных событий, которые произошли в России в конце октября 1917 года, было решено безотлагательно восстановить на Руси Патриаршество. Избрание Патриарха было назначено на воскресенье 5 ноября в храме Христа Спасителя. 30 октября были избраны три кандидата в Патриархи: архиепископ Харьковский и Ахтырский Антоний (он получил в качестве кандидата наибольшее число голосов), архиепископ Новгородский и Старорусский Арсений и митрополит Московский Тихон. Избрание Патриарха должно было решиться жребием. Вынуть жребий поручили старцу-затворнику Зосимовой пустыни иеромонаху Алексию. По окончании Божественной Литургии после совершения особого молебна митрополит Владимир на глазах у всех молящихся распечатал ковчежец и открыл его. Старец Алексий, во время молебна стоявший в мантии перед чудотворной иконой Божией Матери и горячо молившийся о том, чтобы достойно исполнить волю Божию, принял благословение митрополита, трижды осенил себя крестным знамением и вынул из ковчежца один из трёх жребиев, в котором было имя митрополита Тихона. 21 ноября (4 декабря н. ст.), в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в Успенском соборе Кремля состоялась торжественная интронизация Святейшего Патриарха Тихона. 28 февраля 1919 года иеромонах Алексий был пострижен в схиму. Имя у него осталось то же, но день Ангела стал праздноваться не 12 февраля, а 17 марта — в день святого праведного Алексия, человека Божия. В октябре 1919 года от сыпного тифа скончался сын старца—Михаил Фёдорович. Батюшка очень просил, чтобы его отпустили на похороны, но ему как затворнику сделать этого не разрешили, о чём старец весьма скорбел. В январе 1923 года мирно почил отец игумен Герман. Сразу же на следующий день после погребения игумена Смоленской Зосимовой пустыни из Александрова приехала комиссия для выполнения большевицкого декрета о ликвидации всех монастырей и уездов. Началось жестокое уничтожение мирной обители. Официально уездные власти закрыли пустынь 8 мая 1923 года. Первым делом выгнали всех её насельников, предварительно изъяв у них серебряные ризы с личных икон и другие ценные вещи. Все они разъехались кто куда. Отец Алексий со своим келейником отцом Макарием отправился в Сергиев Посад. Два дня пожив в гостинице, они нашли приют в маленьком домике духовной дочери старца Веры Верховцевой, которая покидала Сергиев Посад, чтобы поселиться в Сарове, где ещё продолжалась монашеская жизнь. До 1925 года старец Алексий ещё немного ходил по комнаткам, несколько раз добирался до храма. После он больше сидел в кресле, а потом уже полулежал на кровати. Старец из последних сил старался вычитывать все дневные службы, исключая литургию, которую он в келье никогда не совершал, так как не имел антиминса. Когда он уже не мог стоять, то вычитывал службы сидя. Однажды, когда отец Алексий лежал от недомогания в постели, его приехал навестить Патриарх Тихон. Батюшка был глубоко тронут вниманием Святейшего и чувствовал себя крайне неловко, оттого что встречал его и беседовал лёжа. Он несколько раз пытался встать, но Святейший снова укладывал его на кровать. После 1927 года отец Алексий уже только лежал, с трудом поднимая голову, и шевелил пальцами правой руки. Принимал только своих близких духовных чад и монахов, и то не всех. Есть свидетельства о существовании завещания старца Алексея — поминать предержащия власти и не отходить от митрополита Сергия. Почил старец Алексий 19 сентября (2 октября н. ст.) 1928 года в Сергиевом Посаде. Чин отпевания в Петро-Павловском храме был совершён архиепископом Бийским Иннокентием (Соколовым) с многочисленным сонмом клириков и иерархов. Погребён был старец в Сергиевом Посаде на Кокуевском кладбище у алтаря (позже, по закрытии кладбища, прах перенесён на новое городское кладбище). Причислен к лику святых Русской Православной Церкви для общецерковного почитания на Юбилейном Архиерейском Соборе в августе 2000 года.

-

3 балла

-

1 балл

-

1 балл

Из альбома Летняя Оптина.

9 сентября 2013года,монастырь св.муч.Иоанна Кукши,Орловская область, г.Мценск. -

1 балл

Из альбома Разная живность

Хозяин, придя из магазина, машинально положил на кухонный стол пакет с продуктами, что-то даже из него вынул. И отошел, чтобы снять с себя одежду и переодеться в домашнюю, привычную. А хозяйка кошаков тем временем сидела за компьютером и увлеченно что-то просматривала. Но тут видимо нужно было прерваться по каким-то делам, и она, покинув свою привычное место за столом, отошла. Не прошло и минуты, как раздался восторженный прерываемый смехом с небольшой словесной, журившей котят лексикой, возглас. Позвали меня со словами:" Это надо увидеть!" Поняв, что можно увидеть, я тут же схватил камеру и направился в направлении источника звука. Когда я вошел, то взору моему предстала вот такая кошачья компания, которая до моего прихода и до того, как была обнаружена за этим делом, очень внимательно рассматривала содержимое стола и того пакета, который на нем лежал, но теперь, виновато подняв свои милые головки, безмолвно просила пощады. В их открытых доверчивых глазках, читалось: "Мы больше не будем!" Вот сегодня я и решил поделиться с Вами и показать этих молодых, полных сил и энергии кошачков. Приятного просмотра! -

1 балл

-

1 балл

-

1 баллСпаси Господи, Катюш! С Праздником! В этом монастыре покоятся так же преп.Зосимы Владимирского и Германа Зосимовского, для тех кто не знает. Удивительно, но именно с этого монастыря, с "Северной Оптины" начался мой путь в "Благословенную Оптину"... Слава Богу за всё!..

-

1 баллОля, с Праздником! Спаси Господи! Наш Владимирский святой) Аналой, перед которым я чаще всего исповедуюсь в Оптине, находится прямо под его взором - фреской с его изображением).

-

1 балл

-

1 балл