Таблица лидеров

Популярные публикации

Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 03.06.2019 в Сообщения

-

7 балловЕлены! Всех вас поздравляем с днем тезоименитства святой равноапостольной царицы Елены! Подражайте вашей покровительнице! Будьте светлыми, добрыми ангелами - хранителями для всех близких и родных людей!

-

4 балла

-

3 балла

-

3 балла

-

2 балла

-

2 балла

-

2 баллаНу агностик, пусть так думает. Втяните его в работу какую-нибудь. Ничегонеделание усугубляет депрессию. http://www.pravoslavie.ru/38.html http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/75113.htm https://pravoslavie.ru/92435.html https://foma.ru/depressiya.html Это несколько подборок на вашу тему. Посмотрите, может что-то подойдет и Вам. Вполне возможно, что она связана с мировоззрением вашего сына. Может как-то уговорите его поехать в монастырь вместе с вами хотя бы на недельку. Вообще советовать , конечно, легко. Помогай Вам Господь и Божия Матерь.

-

1 баллИногда копаясь в интернете нахожу интересные материалы для ознакомления, так случилось и в этот раз. В одном из блогов в ЖЖ увидел тему о произведение автора 17 века: «Потерянный рай» (англ. Paradise Lost) — эпическая поэма Джона Мильтона, впервые изданная в 1667 и вторая книга того же автора: Возвращённый рай (англ. Paradise Regained) — поэма английского поэта Джона Мильтона, впервые опубликованная в 1671 году Джоном Макоком, и попутно с довольна интересными иллюстрациями к поэме Поль Гюстава Доре, хотя и на столетие позже опубликованные в переизданном варианте поэмы. Сам слышал ранее об этих произведениях, но так их и не прочел, только мельком пробежался по ним. Связи с этим у меня вопрос ко всем тем, кто читал данные произведения, какая у вас будет рецензия на данные поэмы? Для всех остальных в тексте прикрепил ссылки для ознакомления с материалом, а ниже приведу ссылки для онлайн прочтения этих поэм: Мильтон Дж. - Потерянный рай. Возвращенный рай.-2006.pdf ЛитМир - Электронная Библиотека > Спектор Май > «Потерянный и возвращенный Рай» Джона Мильтона > Стр.1 Прикрепляю пару иллюстраций к поэме «Потерянный рай», при желание иллюстрации Доре можно найти в интернете. Г. Доре. Сатана спускается на Землю Г. Доре. Рафаил беседует с Адамом и Евой.

-

1 баллОсип Мандельштам ни разу не был в Константинополе и не видел храма Святой Софии. Однако ему удалось создать самое яркое описание этого собора в поэзии. 1480 лет назад в столице Византийской империи был освящен величественный Софийский собор. Прекрасная Айя-София в представлении одного из крупнейших поэтов ХХ века. Айя-София Айя-София — здесь остановиться Судил Господь народам и царям! Ведь купол твой, по слову очевидца, Как на цепи, подвешен к небесам. И всем векам — пример Юстиниана, Когда похитить для чужих богов Позволила эфесская Диана Сто семь зеленых мраморных столбов. Но что же думал твой строитель щедрый, Когда, душой и помыслом высок, Расположил апсиды и экседры, Им указав на запад и восток? Прекрасен храм, купающийся в мире, И сорок окон — света торжество; На парусах, под куполом, четыре Архангела прекраснее всего. И мудрое сферическое зданье Народы и века переживет, И серафимов гулкое рыданье Не покоробит темных позолот. Исторический контекст Стихотворение «Айя-София» написано в 1912 году. В это время Осип Мандельштам только начал свой путь в литературе. Он успел побывать за границей, где изучал европейскую философию и культуру; обучался на историко-филологическом факультете Петербургского университета. В 1911–1912 году он знакомится с молодыми поэтами Александром Блоком, Анной Ахматовой и Николаем Гумилевым. С последними Мандельштам заводит крепкую дружбу и, разделяя их взгляды на поэтическое творчество, становится участником литературного направления акмеизм, которое было создано в противовес символизму с его абстрактными и туманными стихами. Акмеисты считали, что поэзия должна быть чеканна и стройна, как шедевр архитектуры, а поэт представлялся им одаренным зодчим, изготовителем стихов. В 1913 году вышла первая книга Мандельштама «Камень», куда и вошло, наряду со знаменитым текстом «Notre Dame», другое «архитектурное» стихотворение — «Айя-София». Автор За год до написания стихотворения Осип Мандельштам, выросший в еврейской семье, принял Крещение. Чаще всего этому находят простую прагматическую причину — так можно было обойти квоту на иудеев для поступления в Петербургский университет. Однако была и другая, личная, духовная причина, о которой писал сам поэт: «Воспитанный в безрелигиозной среде (семья и школа), я издавна стремился к религии безнадежно и платонически — но все более и более сознательно». Для Мандельштама также было важно креститься не только «в христианство, но и в христианскую культуру». Поэтическим отражением такого крещения стало стихотворение «Айя-София». ... Главным героем стихотворения Мандельштама стала всемирно известная святыня — собор Святой Софии в Константинополе. Однако поэт предпочел назвать стихотворение греческим именем храма — Айя-София (Ἁγία Σοφία), т. е. Святая Премудрость Божия. О каком древнем предании вспоминает Мандельштам? Айя-София — здесь остановиться Судил Господь народам и царям! Ведь купол твой, по слову очевидца, Как на цепи, подвешен к небесам. В начальных строках Мандельштам напоминает предание об основании Константинополя римским императором Константином в 324 году. Император долгое время не мог выбрать место для новой столицы, но помог ему в этом особый случай. В небе над берегами Босфора парил орел со змеей в когтях. Посланники римского императора, увидев битву орла со змеей, расценили ее как божественный знак. Они проследили, где приземлился орел со своей добычей, и на месте старой греческой колонии Византий был основан город Константинополь, который в 330 году провозгласили столицей Римской империи. В 326 году Константин построил первую в своей столице церковь — во имя Святой Софии на месте существующей сегодня Айя-Софии. Храм несколько раз подвергался разрушениям во время народных восстаний, однако новый император Юстиниан (527–565) заложил на этом же месте новый собор, строительство которого, по данным летописцев, длилось 5 лет, 10 месяцев и 10 дней и завершилось в декабре 537 года. Освящен он был 27 декабря 538 года. Храм показан восхищенным поэтом изнутри. Одна из самых поразительных деталей интерьера собора — это его огромный купол, который словно «подвешен к небесам». Его диаметр превышает 31 метр. Длина здания составляет 81 метр, ширина — 72 метров, высота — 55 метров. Современники не могли понять, как купол может держаться на такой высоте без видимых опор, поэтому считали, что здесь не обошлось без помощи помощи Господа. Византийский писатель Прокопий Кесарийский, современник постройки собора, писал, что Аяй-София создана «не человеческим могуществом, но Божьим соизволением». Прокопий так описывает свое впечатление от купола: «кажется, что он не покоится на твердом сооружении, но, вследствие легкости строения, золотым полушарием, спущенным с неба, прикрывает это место. Все это сверх всякого вероятия искусно соединенное в высоте, сочетаясь друг помощи Господа. Византийский писатель Прокопий Кесарийский, современник постройки собора, писал, что Аяй-София создана «не человеческим могуществом, но Божьим соизволением». Прокопий так описывает свое впечатление от купола: «кажется, что он не покоится на твердом сооружении, но, вследствие легкости строения, золотым полушарием, спущенным с неба, прикрывает это место. Все это сверх всякого вероятия искусно соединенное в высоте, сочетаясь друг с другом, витает в воздухе..." Историки архитектуры раскрывают тайну парящего купола собора: «четыре мощных столба, несущие купол, на которые опираются пяты арок, остаются почти незаметными зрителю. Они искусно замаскированы тонкими легкими перегородками», «возникает иллюзия, что купол ни на чем не держится и парит в воздухе, подвешенный к небесам». Что похитили у языческой богини? И всем векам — пример Юстиниана, Когда похитить для чужих богов Позволила Эфесская Диана Сто семь зеленых мраморных столбов. Для строительства храма по приказу императора Юстиниана в Константинополь доставлялись драгоценные и полудрагоценные камни, слоновая кость, золото и серебро, порфировые, мраморные и гранитные колонны из античных храмов Греции и Рима. Из Рима были привезены колонны из красного порфира, а из храма Артемиды (Дианы) в Эфесе — колонны из зеленого мрамора, о которых и пишет Мандельштам. Колонны поддерживают галереи, которые окружают главный неф собора. Вместо иконостаса были установлены двенадцать серебряных колонн с золотыми капителями, которые служили основанием для икон. Сколько было «щедрых строителей»? Но что же думал твой строитель щедрый, Когда, душой и помыслом высок, Расположил апсиды и экседры, Им указав на запад и восток? Возможно, что так Мандельштам решил назвать императора Юстиниана, который все свои средства и силы вкладывал в то, чтобы построить самый роскошный собор в мире и в первую очередь превзойти царя Соломона с его Иерусалимским храмом. После того как в 537 году в соборе произошло первое богослужение, Юстиниан воскликнул: «Слава Богу, который дал мне возможность закончить эту постройку. Я превзошел тебя, о Соломон!» Однако высокими «душой и помыслом» были и главные строители храма. Исторические хроники называют имена двух архитекторов из Малой Азии: Исидора из Милета и Анфимия из Тралл. Анфимия Прокопий Кесарийский даже назвал «образованнейшим человеком своего времени» — он был выдающимся математиком и ученым. Вместе с двумя мастерами работало еще сто архитекторов и около десяти тысяч рабочих, которым удалось создать гармоничную и прочную конструкцию собора. Во время написания стихотворения храм был мусульманской мечетью. Прекрасен храм, купающийся в мире, И сорок окон — света торжество; На парусах, под куполом, четыре Архангела прекраснее всего. Осип Мандельштам ни разу не был в Константинополе и не видел храма Святой Софии, однако его поэтически-архитектурные описания интерьера собора поразительно точны. Интересно, что в 1912 году, когда было написано стихотворение, собор Святой Софии был не христианской святыней, а мусульманской мечетью. После завоевания Константинополя турками-османами в 1453 году, храм был превращен в мечеть и оставался ею до 1935 года. Крест с купола Софийского собора был заменен на полумесяц, а к самому зданию пристроили минареты. Однако Мандельштам в Айя-Софии видел прежде всего величественную величественную и непоколебимую твердыню христианства. Поэт описывает «храм, купающийся в мире» — благовонном масле, которое используется при освящении только что построенного храма. Купол храма действительно окружают сорок окон, которые Мандельштам упоминает в стихотворении. Их размер и расположение позволяют солнечному свету проникать так, что он заставляет переливаться различными цветами многочисленные мозаики храма. На парусах Айя-Софии, треугольных сферических сводах, изображены не четыре архангела, как у Мандельштама, а другие представители ангельских чинов — шестикрылые серафимы (о которых поэт пишет в заключительных строках). Четыре серафима на парусах были единственными изображениями в соборе святой Софии, которые мусульмане сочли за талисманы и не замазали штукатуркой, когда храм был превращен в мечеть. «…мудрое сферическое зданье // Народы и века переживет», — заключает поэт, для которого Айя-София стала вечной хранительницей христианского духа и великолепным образцом христианской культуры." (Журнал "Фома" - 20 великих стихотворений).

-

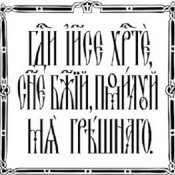

1 баллВознесению Господню Тропарь, глас 4 Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ра́дость сотвори́вый ученико́м обетова́нием Свята́го Ду́ха, извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра. Кондак, глас 6 Е́же о нас испо́лнив смотре́ние и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Боже наш, ника́коже отлуча́яся, но пребыва́я неотсту́пный и вопия́ лю́бящим Тя: Аз есмь с ва́ми и никто́же на вы. Величание Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и почита́ем е́же на Небеса́ с пречи́стою Твое́ю пло́тию Боже́ственное вознесе́ние. Задостойник Велича́й, душе́ моя́, возне́сшагося от земли́ на Не́бо Христа́ Жизнода́вца. Тя, па́че ума́ и словесе́ Ма́терь Бо́жию, в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую, ве́рнии, единому́дренно велича́ем. Митрополит Вениамин Федченков "Размышления о Двунадесятых праздниках. Вознесение." Часть II. Голос Церкви (частично, полностью есть на "Азбуке") Прочитали мы стихиры, тропари и вообще все службы Вознесению и должны сказать: есть некая разница в СТЕПЕНИ восприятия праздника, но по существу, слава Богу, совершенно правильно душа восприняла благодать сию… Это меня заставляет задуматься над общим вопросом: ОТКУДА у нас (ведь и другие православные, в том или ином виде, но подобное же чувствуют) такая ВЕРНОСТЬ? Ведь если даже я не помнил решительно ни одной стихиры, кроме тропаря, над которым тоже, в свою очередь, мало задумывался; если и обрядов знаменательных, как, например, на Пасху (или вот придет Троица – зеленые ветки), ныне нет; если даже из прошлого обучения (в школах, включая и академию) не вынесено больше ничего прочного, существенного и ясного о «смысле» и «благодати» праздников, то невольно спрашиваешь себя: ОТКУДА ЖЕ В СЕРДЦЕ ТАКИЕ ЧУВСТВА? И притом на Пасху – одни, на Благовещение – другие, на Троицу – будут третьи… И мне приходят такие объяснения сейчас. 1) СОБЫТИЕ праздника нам, конечно, известно еще ИЗ УСТ ОТЦА И МАТЕРИ. 2) А они, получив ПО ПРЕДАНИЮ, умеют передать существенное настроение праздника, сами того не сознавая. 3) В школах лишь усваивается ЗНАНИЕ о событии; следовательно, этому условию нельзя придавать большого значения. 4) Но вот дальше начинается более важный, главный фактор: ДУХОВНЫЙ ОПЫТ религиозной жизни, зажигающий общее горение небесною жизнью, ОЖИВОТВОРЯЕТ ВСЁ, что касается Спасителя, а в частности, и событий Его жизни. И этот опыт (лишь в разной степени) свойствен каждому христианину. 5) Но если спросить: что же именно, так сказать, «оплодотворяет» этот опыт, то мне приходит главный ответ: сама благодать Божия! CAM БОГ ДЕЙСТВУЕТ! CAM ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС ВВОДИТ НАС В СВОЮ ЖИЗНЬ… И каждый раз ПО-ОСОБОМУ, сообразно тому, как это в Нем Самом происходило. 6) А этому помогает «сродство» Его природы (человеческой) нашей… Да и вообще человек создан «сродным» Богу: «по образу и подобию Божию». 7) Все же это преподается НЕВИДИМО В ЦЕРКВИ и, в частности, в храме, особенно В САМЫЕ ДНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ… Здесь тогда всё, – все слова, обряды самого события, а тем более (когда есть) обряды, – «оживают"… В другое время они хоть и те же, но лишены «аромата» и «силы». Например, о Пасхе теперь уже труднее писать по воспоминанию. Короче сказать: я полагаю, что смысл и БЛАГОДАТЬ ПРАЗДНИКА действительно идут, – как и самое имя это говорит, – ОТ БЛАГОДАТИ БОЖИЕЙ. Или иначе: от духовно-благодатного ОТКРОВЕНИЯ… А Богу достаточно одного слова, наименования праздника, чтобы через эту каплю передать великое благоухание всего богатства благодати… «Вознесение"… Вот уже – и довольно. Здесь, как в зерне – всё есть. И всё богослужение есть лишь раскрытие этого основного ядра… И что дивного? Если от одной капли духов пахнет от человека на несколько аршин в течение нескольких дней, если одно малое зернышко марганца окрашивает большую воду, то и Господь тем более может воспользоваться самым малым, чтобы рождать в душе нашей целый ряд чувств, мыслей, переживаний. Конечно, эти переживания – различны в степени, ибо и благодать (это и святые отцы говорят, и опыт показывает) «приспособляется» к состоянию человека, давая сообразно вмещаемости его. Но это будет уже, – повторяю, – разница в степени, а не в сущности; в многосторонности, а не в качестве. Даже и отсутствующие в храме переживают в праздник подобные же молящимся чувства. Значит, благодать Божия действует повсюду. Храм же есть главное средоточие… Когда делается тепло на улице, то повсюду становится теплее, и в темных комнатах даже… Но сама благодать, как и тепло, «невидима». Да! И что же из этого? ВСЁ из «того» мира невидимо, то есть вообще не поддается восприятиям наших чувств. Потому мы и называем «тот» мир, «иным» миром, «сверхъестественным». Но действие его чувствуется… Так и в этом мире есть подобные вещи; рентгеновские лучи сами невидимы, а человека насквозь просвечивают… Радио незримо, а по всему миру одновременно действует. 8) В заключение о нас, "богословах», можно еще сказать, что многое мы получили из СЛОВА БОЖИЯ, СВЯТЫХ ОТЦОВ, «БОГОСЛОВИЙ». Это отчасти верно. Но всего не объясняет; это всё «мертвый» капитал, лежащий в памяти и почти не затрагивающий сердца, если он остается лишь «знанием». Но вот приходит какой-то момент, когда вдруг «откуда-то» (так именно и чувствуется: НЕИЗВЕСТНО – как и откуда) засияет свет и осветит то или другое слово… Что-то неожиданно «зародится"… Сто раз прежде слышал, и сердце было глухо. А то – «ожило"… Что-то ОТКРЫЛОСЬ… И верую, что это открывает БЛАГОДАТЬ ПРАЗДНИКА. Когда я стал просматривать службу, то увидел, что элемента РАДОСТИ, – и количественно, а следовательно и в общем «тоне» праздника, – значительно БОЛЬШЕ, чем было в моем лично переживании. Можно сказать, начиная от тропаря, эти призывы к радости разбросаны повсюду: вознеслся еси… радость сотворивый учеником (тропарь)… Но особенно (как и всегда почти) радость увеличивается к концу канона – к 8-й и 9-й песням: Дадим Богу величие, хвалы согласие (гармонию) воскликнем, воспоим, ликуим, руками же восплещим: взыде Бог наш на небеса от земли, ангелом и архангелом поющим Сего, яко Владыку и Творца всех (тропарь 8-й песни 2-го канона)… Приидите, торжествуим (там же). И этой «радости бесчисленной» Господь наполнил («исполнивый») в Свое вознесение прежде всего ученики (-ов) и рождшую (Богородичен на Господи, воззвах). Ей, Преблагословенной, особенно подобаше и славою плоти Твоея, премногия насладитися радости, ибо Она в страсти Твоей матерски паче всех «болезновала» (Богородичен на литии)… К ним присоединились величающие ангелы: на облацех вземлема видяще, взываху (тропарь 9-й песни 1-го канона), непрестанно удивляема, воспеваху (тропарь 3-й песни 1-го канона). Но и мы, иже в мире… ангельски торжествуим (то есть будем торжествовать)… взывающе пение: Свят еси, Отче Небесный, Соприсносущный Слове, Свят еси и Душе Всесвятый (1-я стихира на хвалитех)… Все эти три лика: апостолов с Богородицею, ангелов разных чинов, святых людей, – последовательно «величают» Господа на 9-й песни в 1-м каноне Иоанна Монаха, под скромным именем которого скрывается славный песнописец Дамаскин. Творец 2-го канона – господин Иосиф32, то есть «Владыка И.», или «Епископ И.», или «отец И.», приглашает вообще весь мир радоваться: земля празднует (то есть люди) и ликует; радуется и небо, вознесением Днесь Творца твари (тропарь 3-й песни 2-го канона). Причину этой радости увидим далее. Этой радости… избранных Твоих, – просит Церковь, – и нас сподоби, – хотя бы молитвами их (то есть учеников и Богородицы), но еще больше великия ради Твоея милости (Богородичен на Господи, воззвах). Эту радость слышим уже к концу вечерни, ибо в стихире на литии поем: еяже (радости) и мы (уже) причащающеся, еже на небеса восходом Твоим, Владыко, великую Твою милость, на нас бывшую, славим… Величай же, душе моя, вознесшагося от земли на небо Христа Жизнодавца (припев на 9-й песни 1-го канона). И величают на самом деле все: Мир весь празднует, видимый и невидимый: в радости ликуют ангелы и человецы, славословяще непрестанно вознесение (тропарь 4-й песни 2-го канона). Веселие вечное! (там же тропарь 6-й песни). И только в немногих местах вспоминается о СКОРБИ апостолов, которая кое-где вкраплена маленькими каплями… Она понятна: любимый Господь, Учитель, Утешитель, «Отец», оставляет их. И они просят не оставлять их сиротами… Одну стихиру я уже приводил. Напишу еще и другую, которую Церковь поет уже почти через неделю по Вознесении: – На облацех яко видеша Тя, взимаема, Господи, мудрии апостоли, рыдающе и сетования (печали) исполнена, вопияху со слезами: не остави сирых, ихже за милосердие возлюбил еси. Но и это воспоминание о печали апостолов не столько важно Церкви само по себе, – ибо оно еще естественно! – сколько потому, что дает ей основание просить дальше ОБ УТЕШЕНИИ, как цели домостроительства: посли на ны, якоже обещал еси, Всещедре, Пресвятаго Твоего Духа (стихира на Господи, воззвах во вторник 7-й недели по Пасхе). И Господь отвечает: – Не оставлю сиры, яже Аз собрах, – Господь другом глаголаше, – но послю вам Духа Святаго (стиховна утрени в субботу 6-й недели по Пасхе). Впрочем, и Сам Он дает поразительное обещание утешения… О нем вынесу в особую главу. Вот поистине Божественное обещание Бессмертного! Подумайте: с вами НАВСЕГДА расстается Любящий и Любимый… Но при этом говорит: «Я – с вами"… Кто из смертных, – если бы «умирали», то есть в смерти кончали свое бытие совсем, – кто мог бы это сказать? Это было бы или пустою мечтою, или безумным лживым утешением, или даже сознательным обманом. Но сие немыслимо подумать даже о хороших людях… И если сии слова были когда-нибудь, кем-либо в мире, сказаны, то они одни говорят о Божестве Существа Бессмертного, говорившего это: Меня нет с вами, но… Я – с вами… Я ухожу, но… не разлучаюся вас! возношусь от вас, но… никакоже отлучался, а пребывая неотступный (кондак). Какое всемогущество! Какое вездесущие! Какая вечная связь! Всегда, везде, со всеми!.. Как это? – Не спрашивай, человек! Не говори этого своего «детского»: «как?» и «почему?» Удивительно, дети постоянно спрашивают: «а это почему?» Вот так и «большие дети», все «ученые» и «переученые» совопросники, постоянно спрашивают: «А КАК?» Из этого и все ереси вышли… Все хотят «открыть» неоткрытое, познавать непознаваемое. Достаточно того, что это ЕСТЬ… А что это «воистину и без сомнения» (воистину и «врёсноту» – по-славянски, по-гречески это слово όντως – действительно, собственно, существенно, именно так) есть, о том свидетельствовали нелживые уста Самой Истины, как это передает сам очевидец, слышавший сии Божественные слова из уст Самого Говорившего: Идите, научите все народы… И се, Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 28:19–20). Не с одними лишь учениками, апостолами, но и со всеми верующими по слову их (Ин. 17:20). Проникнемся этой мыслью "сердечно"… ГОСПОДЬ И С НАМИ! Если мы только не удаляем Его сами от себя… С нами! Воистину. Реально. Действительно… Вот здесь, неотступно. Всегда… Одно это может наполнить душу великим и совершенно необычайный утешением! Таким, что хочется вот даже… умолкнуть…"

-

1 балл

-

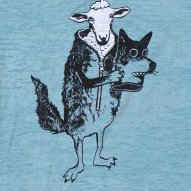

1 баллКо всему нужно подходить с размышлением. Не нужно вламываться к человеку со своим добром. Иногда нужно просто помолчать рядом с любимым человеком, которому больно, просто быть рядом. Не нужно говорить: "я тебя понимаю". Может и не понимаете насколько ему плохо. Задача - помочь так, чтоб он сам научился справляться. Можно "помочь" и так, что человек сам никогда на ноги не встанет. НЕ ОГРАЖДАТЬ. Скорби в жизни неизбежны. А учить ПРОТИВОСТОЯТЬ. Антидепрессанты - это препараты, которые ВЛИЯЮТ НА СОЗНАНИЕ (!!!) человека. Подсаживаться на антидепрессанты - это сложная история. Ну а сходить с антидепрессантов - это еще более сложная история.

-

1 баллВ братской трапезной уже давно висит расписание духовных бесед для паломников и трудников, и список отцов, кто их будет проводить. Так что, возможно скоро уже )