-

Публикации

8 109 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Дней в лидерах

541

Тип публикации

Профили

Форум

Календарь

Блоги

Галерея

Все публикации пользователя Olqa

-

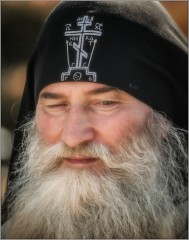

21_Панихида в лицах ( Снимок сделан 18 апреля 2013 г.)

изображение в галерее прокомментировал иерм. Виталий пользователя Olqa в Галерея иеромонаха Виталия

Да-да, особое такое благословение...))) И очень разновидное - то в лоб, то по лбу, то вся голова в ладони батюшкисерафимовой утонет...То еще щелбана такого отвесит с комментарием: "Есть!"...))) Простите! ))) В фильме "Оптина тихая. Отец и сын" часть первая (о схимонахе Евфимие) на 9,51 минуте на секундочки появляется отец Серафим с какой-то просто кувалдой огроменной в руке... Это чего это? Никто не знает? ))) -

Удерживая влагу ( Снимок сделан 29 августа 2013 г.)

изображение в галерее прокомментировал иерм. Виталий пользователя Olqa в Галерея иеромонаха Виталия

На фото желтое гляжу. На нем счастливый миг пострела: я маму за руку держу... Как быстро время постарело! За мигом миг из года в год оно текло по плоти тленной. И, словно белый пароход, ржавел я в Заводи Вселенной. Из праха взятый кану в прах. Забвенья ил покроет кости. И время кончится, но страх не погребется на погосте. В Том Мире Вечность навсегда, и тенью бессловесной станет душа скитаться до суда, пока пред Богом не предстанет. Когда же грянет страшный суд, и Бог весов воздвигнет чаши, нас в муки ввергнут иль спасут деяния земные наши? Как жил и что я делал здесь? Что накопил в пути убогом? Лишь блуд и зависть, ложь и спесь. Чем оправдаться перед Богом? Тот миг - он весом слишком мал. Стояли нищенки у храма, и я им грошики раздал, что мне дала на пряник мама... На фото старое гляжу... Как рассказать то счастье внуку: я маму за руку держу, освободив от денег руку… (автор Михаил Гусаров) -

Ну что, фотограф? ( Снимок сделан 4 ноября 2013 г.)

изображение в галерее прокомментировал иерм. Виталий пользователя Olqa в Галерея иеромонаха Виталия

Да, батюшка, время...Безценное... Как раз думала о том, что Вы написали, слушая: Путь земной лишь дорога в Отечество, и не стройте на ней дворцов. На земле ничего нет вечного, кроме святости и грехов. Дни звенят колокольчиком под дугой,и куда они жизнь управят? По левую сторону - вечный покой, а по правую – вечная память.. Кто на тройке, кто босый и с посохом, под гармонь и под колокола. Версты ждут со слезами и с порохом. И то воск горит, то смола.. И что спорить напрасно, кто прав - не прав? Сделать выбор настанет время. Вправо узкая в гору уходит тропа, а дорога широкая - влево... Дни звенят колокольчиком под дугой, и куда они жизнь управят?... (автор И.Карпова) -

Инна, сейчас билет на автобус можно купить в Оптине. В районе автобусной остановки установлен билетный киоск. Работает до 13 часов. Билеты можно купить предварительно. На 8-часовой автобус я успела, уйдя (в будний день) с Ранней на "Оглашенных".

-

05_Неожиданная встреча ( Снимок сделан 15 октября 2013 г.)

изображение в галерее прокомментировал иерм. Виталий пользователя Olqa в Галерея иеромонаха Виталия

-

04_Неожиданная встреча ( Снимок сделан 15 октября 2013 г.)

изображение в галерее прокомментировал иерм. Виталий пользователя Olqa в Галерея иеромонаха Виталия

-

Ну что, фотограф? ( Снимок сделан 4 ноября 2013 г.)

изображение в галерее прокомментировал иерм. Виталий пользователя Olqa в Галерея иеромонаха Виталия

-

Радио "Радонеж". Детский час. Передача о Рождестве Христовом http://radonezh.ru/air/84048

-

Совместимы ли книга урантии и христианство?

тему ответил в onehalf пользователя Olqa в Другие вероучения

Переживательно все это, конечно...Многие задаются вопросом - зачем здесь все это? Подумала, раз отцы считают нужным - значит это нужно. Да и пользочка, конечно же, без всякого сомнения. Как и все сектанты - белые и пушистые, добрые и внимательные, ласковые и....Поначалу. Потом маска доброго дяди слетает. Ничего нового... Это ж надо)))) Даже на Моха наябедничали)))). Даже не сомневаюсь, что в помощь отцу Даниилу были, есть и будут молитвы форумчан. В этом тоже польза. Из просто прозы (Олеся Николаева "Инвалид детства"): "...Я спросил его: отец Дионисий, почему вы такой недобрый? Вы же никого не любите, а Бог есть любовь. А он ответил: это только светские рассуждения - добрый-недобрый, хороший-плохой. А у христиан другие цели. Он не ставит перед собой задачу сделаться тем, что принято называть в миру хорошим человеком. Я: как так? Разве ему позволительно оставаться плохим? Он поморщился и неохотно ответил: Господь наш сказал - "Возьмите иго Мое на себя и научитеся от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. Он не сказал - ибо Я - высоконравственный, морально устойчивый, добродетельный, добросовестный и принципиальный, прост в быту, обходителен на работе, предупредителен с друзьями, верен и честен, то есть не подхалим, не взяточник, не карьерист, не стукач, не шулер, и вообще Я такой "добрый малый", этакий ходячий морально-нравственный кодекс, как представляют некоторые интеллигенты. Я растерялся и спросил: какой же Он? А он ответил: Живой. Я спросил: а как же? Он ответил - схема остается лишь мертвой схемой, идолом, не имеющим ничего общего с истинным Богом. И потому наши рационалисты, вольнодумцы и моралисты поклоняются этому безличному, безымянному, безответному и бездушному суррогату, превращаются в самых завзятых идолопоклонников. Я спросил отца Тавриона: какая же цель у христианина? Он сказал: уподобиться Христу. Я спросил: а в чем? Он сказал: в послушании воле Божией. Прочитайте в Евангелии: "...отвергнись себя, возьми свой крест и иди за Мной", Я спросил: а как узнать, за Ним ли идешь? Он сказал: принимайте со смирением все, не зависящее от вас, как из руки Господней, не ропщите, храните заповеди Его, и Он Сам откроет вам ваш путь. Я спросил отца Иеронима о том же, а он посмотрел на меня внимательно и сказал только одну фразу: Бог и душа - вот и весь монах, а место их встречи - мир..." Как-то все просто так и понятно...И голова не болит от набора слов... -

Оленька, так я и сказала так))). Только они на Калужскую как-то свернули)) Уж не "ревность" ли какая? ))) А чего это вы о себе как о сокелейниках и послушниках? )) Вроде в русском языке женский род тоже имеется ))) Или это особенности монастырской жизни? )) Меня тоже иногда спрашивают: ты ходил? ты писал? ты читал? ))) Интересно...А вообще - соскучились....И очень рады добрым весточкам ))

- 822 ответа

-

У меня сегодня тоже веселая история случилась. Была на Православной ярмарке на ВВЦ, конечно же нашла Толгский монастырь. Конечно же попросила передать поклон послушнице Ольге. "Это какой? Калужской? У нас их просто две". Киваю головой - калужской, конечно, калужской! И слышу в ответ от сестрички: "Вот здорово, а я с ней в одной келии живу!" Чего-то радостно так стало...

- 822 ответа

-

За что Л.Н. Толстого отлучили от Церкви?

тему ответил в Алексей Геннадьевич пользователя Olqa в Другие вероучения

http://ksana-k.narod.ru/Book/optina/38.htm -

Передача от 1 января 2013 года. Т/к "Союз" http://tv-soyuz.ru/peredachi/tserkovnyy-kalendar-propoved-na-kazhdyy-den/1-yanvarya-svyatoy-muchenik-vonifatiy-tarsiyskiy2 Передача от 25 декабря 2013 года. Т/к "Союз" http://tv-soyuz.ru/peredachi/kak-pravilno-otmetit-predstoyaschie-prazdniki

-

Напомню о календаре. Схождение Благодатного Огня - оно только накануне Православной Пасхи. С вытекающими отсюда возможностями и невозможностями переноса календаря. Не понимаю, о чем грусть...)))

-

То есть - бедные мы и несчастные, что лишены правильного порядка объядения без сытости? ))) Эх, повторение - мать учения ))): "Слово на Новый год" (труд святителя Иоанна Златоуста) http://azbyka.ru/otechnik/?Ioann_Zlatoust/novyj_god "...более всего прискорбны состязания, которые происходят сегодня в гостиницах и преисполнены распутства и великого нечестия: нечестия потому, что занимающиеся ими замечают дни, гадают и думают, что если первый день этого месяца они проведут в удовольствии и веселии, то и во весь год будет то же; а распутства потому, что на самом рассвете и женщины и мужчины, наполнив стаканы и чаши вином, напиваются с великою неумеренностью. Это несообразно с нашим любомудрием, сами ли вы делаете это, или позволяете делать другим, слугам, или друзьям, или соседям. Неужели ты не слыхал слов Павла: «дни смотряете, и месяцы, и времена, и лета. Боюся о вас, едá како всуе трудихся в вас» (Гал.4:10–11)? Крайне безумно по одному счастливому дню ожидать того же на весь год; и не только от безумия, но и от диавольского влияния происходить та мысль, будто в делах вашей жизни надобно полагаться не на собственную ревность и деятельность, а на дневные обращения времени. Счастлив для тебя будет год во всем не тогда, как ты будешь пьянствовать в первый день, но если и в первый и в каждый день будешь делать угодное Богу. День бывает худ или хорош не по своей природе, – потому что день ото дня ничем не разнится, но – по нашему усердию или беспечности. Если ты сделал добро, то день для тебя хорош, а если ты согрешил, то – худ и неразлучен с наказанием. Если ты будешь так рассуждать и так настраивать себя, совершая каждый день молитвы и милостыни, то весь год для тебя будет счастлив; а если ты, не заботясь о добродетели, будешь ожидать радостей для души своей от начала месяцев и исчисления дней, то не будет тебе ничего доброго. Диавол, зная это и стараясь отклонить нас от подвигов добродетели и подавить душевную ревность, научил людей счастие и несчастие приписывать дням. Кто убежден, что есть дни счастливые и несчастливые, тот в несчастливый день не будет заниматься добрыми делами, думая, что весь его труд останется тщетным и бесполезным по роковому свойству дня; равно и в счастливый день не займется теми делами, думая, что его нерадение нисколько не повредит ему, по хорошему свойству самого дня, и таким образом он в том и другом случае будет терять свое спасение, и, считая труды свои то бесполезными, то излишними, будет провождать жизнь недеятельную и порочную. Зная это, мы должны избегать козней диавола, исторгать из души такое убеждение, не наблюдать дней, не пренебрегать одним днем и не привязываться к другому. Лукавый демон ухищряется против нас таким образом не только для того, чтобы ввергнуть нас в нерадение, но чтобы и оклеветать и создания Божии, и вовлечь души в нерадение и вместе в нечестие. Мы должны удаляться от этого, и ясно знать, что нет зла, кроме одного греха, и нет добра, кроме одной добродетели и угождения Богу во всем. Радость бывает не от пьянства, но от духовной молитвы, не от вина, но от назидательного слова. Вино производит бурю, а слово – тишину; вино причиняет шум, а слово прекращает смятение; вино помрачает ум, а слово просвещает и помраченный; вино вселяет скорби, которых не было, а слово отгоняет и те, которые были. Ничто обыкновенно так не ведет к спокойствию и радости, как правила любомудрия – презирать настоящее, стремиться к будущему, не считать ничего человеческого постоянным – ни богатства, ни власти, ни почестей, ни покровительства. Если ты научился так мудрствовать, то не будет терзать тебя зависть, когда увидишь богатого, и когда впадешь в бедность, не унизишься от бедности; и таким образом, будешь в состоянии постоянно праздновать. Христианину свойственно праздновать не в известные месяцы, не в первый день месяца, не в воскресные дни, но всю жизнь провождать в приличном ему праздновании. Какое же прилично ему празднование? Об этом послушаем Павла, который говорит: «Темже да празднуем, не в квасе ветсе, ни в квасе злобы и лукавства, но в безквасиих чистоты и истины» (1Кор.5:8). Итак, если у тебя чиста совесть, то ты имеешь постоянный праздник, питаясь добрыми надеждами и утешаясь упованием будущих благ; если же ты не спокоен в душе и виновен во многих грехах, то и при тысячах праздников и торжеств ты будешь чувствовать себя не лучше плачущих. Какая мне польза от светлого дня, когда душа моя помрачена укоризнами совести? Итак, если ты хочешь получить пользу и от начала новых месяцев, то поступай так: по окончании года возблагодари Владыку, что Он сохранил тебя до этого предела годов; сокрушись своим сердцем, исчисли время твоей жизни, и скажи сам себе: дни бегут и проходят; годы оканчиваются; много пути нашего мы уже совершили; а что мы сделали доброго? Неужели пойдем отсюда без всего, без всякой добродетели? Суд при дверях, остальная жизнь клонится к старости..."

-

Пресвятая Богородица, помогай нам!

изображение в галерее прокомментировал OptinaRU пользователя Olqa в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

- 4 комментария

-

- лица

- богослужение

-

(и ещё 1)

Теги:

-

Дружба 2

изображение в галерее прокомментировал OptinaRU пользователя Olqa в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

Если бы "Хомячка по имени Мурз" разместить рядышком с "Дружбой 2", получилось бы, что руки как бы поправляют капюшончик на Мурзике: "Ну-ка, дружище, давай тебя прихорошим. Что-то не в полной красе твои белоснежные меха (см. "Хомячка..."). Вот теперь все гармонично!" (см.увеличенное "Дружба 2"). Даже сомнение, ни пририсовали ли Мурзу такой роскошный шейный отдел. ))) -

Дружба 2

изображение в галерее прокомментировал OptinaRU пользователя Olqa в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

-

Наши

изображение в галерее прокомментировал OptinaRU пользователя Olqa в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

-

Дружба 2

изображение в галерее прокомментировал OptinaRU пользователя Olqa в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

-

О покаянном плаче и слезах обиды

тему ответил в Николай.. пользователя Olqa в Гостевая (в смысле для гостей)

А сколько слез пролито у Батюшки преподобного Амвросия... -

Наши

изображение в галерее прокомментировал OptinaRU пользователя Olqa в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

)))))))))))))) О.М. - да! 3-го декабря во Введенском Храме все вместе пели Акафист. Были розданы оптинские тексты, переплетенные, много. Потом о.М. собирал их)))) Даже неловко было от того веселья, что он устроил, предлагая забывчивым заглянуть по очереди - в карманы, в сумки...И его манера разговора))) Представляю, Катя ))) Я вот и думаю как у тебя в руках Фонарь мог оказаться ? )))) -

Наши

изображение в галерее прокомментировал OptinaRU пользователя Olqa в Временный альбом для корневых альбомов пользователей

-

О покаянном плаче и слезах обиды

тему ответил в Николай.. пользователя Olqa в Гостевая (в смысле для гостей)

Даже не знаю, как Вас утешить - слезы помогают, очень... И чего-то, помнится, не каждый день Вы вроде плачете))) Вы сами про горе вот вчера-сегодня что-то полезное писали. Укрепляйтесь... Если уж Вы плачете - рядом с Оптиной, то чего же всем нам делать тут? Неправильно как-то...)) -

Мурз (справа) в руках правосудия

изображение в галерее прокомментировал OptinaRU пользователя Olqa в "Скоты"