Таблица лидеров

Популярные публикации

Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 08.12.2018 во всех областях

-

6 балловСвятитель Иоанн Златоуст о беседах на духовные темы: От таких занятий происходит великое и спасительное благо для души. Имея заботу о таких занятиях, мы можем угодить Богу, и уста наши, когда мы упражняем их беседами духовными, будут чисты от укоризн, срамословия и ругательств. Мы будем страшны и для демонов, когда вооружим язык свой такими беседами; в большей мере привлечем на себя и благодать Божию; проницательнее сделается и взор наш. Бог дал нам и очи, и уста, и слух, для того, чтобы все члены служили Ему, чтобы мы угодное Ему говорили, чтобы угодное Ему делали, чтобы воспевали Ему непрестанные песни хвалы, чтобы воссылали благодарения и таким образом очищали свою совесть. Как тело, наслаждаясь чистым воздухом, становится здоровее, так и душа, питаясь такими занятиями, делается мудрее.

-

6 балловБрат Георгий Вы меня простите, если я чем Вас обидел. Больше не хочу про хаты, дома терпимости и "понятия" здесь, тема вообще не о том изначально была. А мне в храм надо готовиться, поэтому если чем обидел, словом-делом, нарушил мир ваш, прошу прощения .

-

4 баллаВ таких ситуациях, на поминках, конечно лучше спрашивать у хозяев не возражают ли они, чтоб прочитать молитвы перед тем, как сесть за стол. Так я обычно делаю. Добавляю, что это не долго. Прошу всех встать. Прочитываю молитвы "Отче наш" и "Упокой Господи душу усопшего... " И знаете, даже люди и невоцерковленные, а соглашаются и не возражают, а потом и благодарят. Ведь если хоронят с батюшкой, то люди же не против церкви. А в вашей истории странно, что люди смутились, жаль...

-

4 баллаМир души — это отсутствие конфликтов Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. (Мф. 5: 9) Сообразительный надеется на свою сообразительность, хитрый - на свою хитрость, дерзкий - на свою дерзость и только мудрый надеется не на свою мудрость, а на Божественную благодать. Овладеть сутью духовной жизни помогают не безчисленные разъяснения, а чистота сердца, не горы книг, а сила духа, вложенная в них. Даже тем, что человек не отступает перед трудностями, он становится сильнее; даже тем, что он не оставляет в искушениях место духовной брани - свое сердце, зло ничего не может с ним сделать. Ни одно дело не может увенчаться успехом, если ему не сопутствуют благодать и мир души. Любой конфликт с ближними возникает тогда, когда мы забываем хранить мир души и попираем его ради своих эгоистических принципов, но если мир души постоянно ставить на первое место, раздоры утихают сами собой. Монах Симеон Афонский

-

4 баллатут и так понятно, что вопрос был по поводу данного приветствия, если ты заходишь в жилой дом а не в "дом терпимости" или "хату". Чего вы спорите? Брек!

-

3 баллаЕщё присутствует личное восприятие ситуации. И личное обобщение. Если нам что-то показалось,, это ещё не значит, что так и было дело. Молитва нужна душе умершей. Она же верующая была. Сестры сделали то, что считали нужным, полезным в данной ситуации. Если кто то не принял их молитв - это их сугубое дело. Собрались ради умершей, не ради своей встречи по своим правилам. Но мы разные, и воспринимаем все по-разному, в силу своих особенностей. Поэтому....))

-

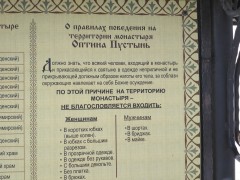

3 баллаЯ уж не буду писать про разных священников арестантов, и даже просто верующих в годы репрессии, как они своей любовью и добротой даже законченных, матерых уголовников-убийц к вере приводили. Да как отец Илиодор усмирил бунт в зоне, что те пошли на исповедь к о. Илие, креститься стали и даже часовню построили. А зэки то были на грани, операм только и стоило что приехать в Оптину за помощью. И что главное сработало. Середина 90-х прошлого века. Знаменитая обитель Оптина Пустынь поднимается из руин. От усталости и скудной пищи иноки и послушники падают с ног. От холода и сырости многие простужены, воспаление легких - обычное дело, у некоторых даже туберкулез. У других - на ногах гноящиеся свищи. И это только часть всех тягот. А недосыпание, многочасовые молитвы, в том числе и ночные, посты... И липкая, вперемешку со снегом, слякоть, а над головой тоскливое серое небо с рваными, непонятно куда несущимися облаками.

-

2 баллаВ прошлом году в Ригу привозили ковчег -мощевик с частичками мощей Российских новомучеников. Их было 54. Жизнеописание всех новомучеников прочитала. И вот жизнь этой подвижницы монахини Марии (Лиляновой) мне запомнилась. Я выделила очень важные слова. ЕкатеринаИ, не отчаивайтесь. Да укрепит Вас Господь!

-

2 баллаПредположила, что среди прочего потока форумские информации не лишним будет не забывать о приближающемся празднике Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Первым Матфей написал находящееся теперь у нас под руками Евангелие спустя 8 лет после Вознесения на небо Иисуса Христа. Написал же он его для уверовавших из иудеев, как мы выше сказали, воспользовавшись обычным тогда еврейским языком; после оно было переведено и на греческий язык.... (монах Евфимий Зигабен, вступление на Евангелие от Матфея. Тексты из раздела на сайте Оптины "Толкования Священного Писания). Мф. 1:1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова Святитель Иоанн Златоуст: ...Итак, у нас теперь речь не о том, небесном рождении, а об этом дольнем, земном рождении, имевшем тысячи свидетелей. Да и о нем мы будем говорить настолько, насколько то нам возможно по мере полученной благодати Духа. Со всею ясностью нельзя представить и этого рождения, так как и оно полно таинственности. Итак, слыша об этом рождении, не подумай, что слышишь о чем-то маловажном; но воспрянь умом своим и ужаснись, как скоро слышишь, что Бог пришел на землю. Оно было так дивно и чудно, что и ангелы, составив хвалебный лик, воздали за него славу за целый мир, и пророки задолго прежде изумлялись тому, что Бог «явился на земле и обращался между людьми» (Вар.3:38). И подлинно, крайне дивно слышать, что неизреченный, неизъяснимый и непостижимый Бог, равный Отцу, пришел чрез девическую утробу, благоволил родиться от жены и иметь предками Давида и Авраама. И что говорю – Давида и Авраама? Что еще изумительнее, – тех жен, о которых я упомянул раньше. Слыша это, воспрянь, и не заподозри ничего унизительного; напротив, тому-то особенно и подивись, что Сын безначального Отца, Сын истинный, благоволил назваться сыном Давидовым, чтобы тебя сделать сыном Божиим, благоволил иметь раба Своим отцом, чтобы тебе, рабу, сделать отцом Владыку. Видишь, какое благовестие в самом же начале? Если же сомневаешься в своем богосыновстве, то уверься в нем, слыша, что было с Ним. По человеческому рассуждению гораздо ведь труднее Богу стать человеком, нежели человеку сделаться сыном Божиим. Итак, когда слышишь, что Сын Божий есть сын Давидов и Авраамов, то не сомневайся уже, что и ты, сын Адамов, будешь сыном Божиим. Не уничижил бы Он Себя напрасно и без цели до такой степени, если бы не хотел возвысить нас. Он родился по плоти, чтобы ты родился по духу; родился от жены, чтобы ты перестал быть сыном жены. Вот почему Его рождение и было двоякое, – с одной стороны подобное нашему, с другой – превышающее наше. Тем, что родился от жены, Он уподобился нам; тем же, что родился не от крови, не от хотения мужа или плоти, но от Духа Святого, Он предвозвещает превышающее нас будущее рождение, которое Он имел даровать нам от Духа... ...Но почему Матфей называет свое Евангелие «родословием Иисуса Христа», тогда как оно содержит не только одно родословие, но и все домостроительство? Потому, что рождение Христа составляет главное во всем домостроительстве, является началом и корнем всех дарованных нам благ. Подобно тому, как Моисей называет свой первый труд книгою бытия неба и земли, хотя повествует в ней не только о небе и земле, но и о том, что находится между ними, так и евангелист назвал свою книгу по главному из дел, совершенных (для нашего спасения). Всего изумительнее, выше всякой надежды и чаяния, действительно, есть то, что Бог стал человеком; а когда это совершилось, то все последующее и понятно, и естественно.... ... Но откуда видно, спросишь ты, что Христос происходит от Давида? Если Он родился не от мужа, а от одной только жены, а родословия Девы у евангелиста нет, то почему мы можем знать, что Христос был потомком Давида? Здесь два вопроса: почему не дается родословия Матери, и почему именно упоминается об Иосифе, который нисколько не был причастен к рождению? По-видимому, последнее излишне, а первое требовалось бы. Что же нужно решить сначала? Вопрос о происхождении Девы от Давида. Итак, откуда мы можем знать, что она происходит от Давида? Слушай: Бог повелевает Гавриилу идти «к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из домаи отечества Давидова»(Лк.1:27). Чего же яснее этого хочешь ты, когда слышишь, что Дева была из дома и отечества Давидова? Отсюда ясно, что и Иосиф происходил из того же рода, потому что был закон, повелевавший брать жену не иначе, как из своего колена. А патриарх Иаков предсказал, что Христос восстанет от колена Иудова, говоря так: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт.49:10)... ... Теперь следует сказать, почему евангелист дал не Ее родословие, а Иосифа. Итак, почему же? У иудеев не было обычая вести родословие по женской линии; поэтому, чтобы соблюсти и обычай, и не оказаться при самом же начале его нарушителем, а с другой стороны – показать нам и происхождение Девы, евангелист, умолчав о Ее предках, и представил родословие Иосифа. Если бы он представил родословие Девы, это почли бы новшеством; если бы умолчал об Иосифе, мы не знали бы предков Девы. Итак, чтобы мы знали, кто была Мария, откуда происходила, и вместе не был нарушен обычай, евангелист представил родословие Ее обручника и показал, что он происходит из дома Давидова. А раз это доказано, тем самым доказано и то, что и Дева была из того же рода, потому что этот праведник, как я сказал выше, не допустил бы себе взять жену из чужого рода. Можно, впрочем, указать и другую причину, более таинственную, по которой умолчано о предках Девы; но теперь не время открывать ее, потому что и так уже много сказано. Итак, окончив здесь разбор вопросов, постараемся пока с точностью запомнить то, что объяснилось для нас, а именно: почему сперва упомянуто о Давиде, почему евангелист назвал свою книгу книгою родства, почему прибавил: «Иисуса Христа», в чем рождение Христа было сходно с нашим, и в чем не сходно, чем доказывается происхождение Mapии от Давида, почему представлено родословие Иосифа и умолчано о предках Девы. Если вы сохраните все это, то возбудите и в нас большее усердие к дальнейшим изъяснениям; а если отнесетесь небрежно и забудете, то и у нас будет меньше охоты изъяснять прочее. Ведь и земледелец не захочет заботиться о семенах, если земля погубит у него посеянное прежде. Итак, прошу вас заняться сказанным. От таких занятий происходит великое и спасительное благо для души. Имея заботу о таких занятиях, мы можем угодить Богу, и уста наши, когда мы упражняем их беседами духовными, будут чисты от укоризн, срамословия и ругательств. Мы будем страшны и для демонов, когда вооружим язык свой такими беседами; в большей мере привлечем на себя и благодать Божию; проницательнее сделается и взор наш. Бог дал нам и очи, и уста, и слух, для того, чтобы все члены служили Ему, чтобы мы угодное Ему говорили, чтобы угодное Ему делали, чтобы воспевали Ему непрестанные песни хвалы, чтобы воссылали благодарения и таким образом очищали свою совесть. Как тело, наслаждаясь чистым воздухом, становится здоровее, так и душа, питаясь такими занятиями, делается мудрее. Беседы на Евангелие от Матфея.

-

2 баллаА я вам брат просто не советую в такие хаты ходить, тем более в дома терпимости мы туда не ходим и не собираемся. Про хаты, и те самые дома вы как раз и написали. Тут и приписывать нечего. К чему писали? Да и вижу законы вы не плохо знаете, "прописаны - не прописаны". Не буду писать с кем был в прошлом знаком сам лично, а то в разбойники еще запишите. Всяких законов повидали. Еще раз говорю - думайте что пишите... Марин, ну ляпнуть то надо что-то... Ну что тут еще можно добавить, даже и не знаю Каждому как говорится своё....И куда ходить тоже..

-

2 баллаМужество пастырей УПЦ МП https://pravoslavie.ru/117758.html Еще нашла про Святогорскую Успенскую лавру. У них свой сайт http://svlavra.church.ua/ Одна из бесед с наместником Киево-Печерской Успенской Лавры. Верю, если такие люди есть на Украине, жива будет Украина! http://pravoslavie.ru/116998.html

-

1 балл

-

1 баллВсеми мерами надобно стараться, чтоб сохранить мир душевный и не возмущаться оскорблениями от других; для сего нужно всячески стараться удерживать гнев и посредством внимания ум и сердце соблюдать от непристойных движений. Такое упражнение может доставить человеческому сердцу тишину и соделать оное обителью для Самого Бога. Образ такого безгневия мы видим на Григории Чудотворце, с которого в публичном месте жена некая блудница просила мзды, якобы за содеянный с нею грех; а он, на нее нимало не разгневавшись, кротко сказал некоему своему другу: даждь скоро ей цену, колико требует. Жена, только что прияла неправедную мзду, подверглась нападению беса; святый же отогнал от нее беса молитвою. Ежели же невозможно, чтобы не возмутиться, то, по крайней мере, надобно стараться удерживать язык, по глаголу Псалмопевца: смятохся и не глаголах (Пс. 76, 5). В сем случае сможем в образец себе взять святого Спиридона Тримифунтского и преподобного Ефрема Сирина. Первый так перенес оскорбление: когда, по требованию царя греческого, входил он во дворец, то некто из слуг, в палате царской бывших, сочтя его за нищего, смеялся над ним, не пускал его в палату, а потом ударил и в ланиту; святой Спиридон, будучи незлобив, по слову Господню, обратил ему и другую (Мф. 5, 39). Преп. Ефрем, постясь в пустыне, лишен был учеником пищи таким образом: ученик, неся ему пищу, сокрушил на пути, нехотя, сосуд. Преподобный, увидев печального ученика, сказал к нему: не скорби, брате, аще бо не восхоте приити к нам пища, то мы пойдем к ней; и пошел, сел при сокрушенном сосуде и, собирая снедь, вкушал ее: так был он безгневен. А как побеждать гнев, сие можно видеть из жития великого Паисия, который явившегося ему Господа Иисуса Христа просил, дабы Он освободил его от гнева; и рече ему Христос: аще гнев и ярость купно победити хощеши, ничесоже возжелай, ни возненавиди кого, ни уничижи. Дабы сохранить мир душевный, должно отдалять от себя уныние и стараться иметь дух радостный, а не печальный, по слову Сираха: печаль бо многих уби и нeсть пользы в ней (Сир. 30, 25). Когда человек имеет большой недостаток в потребных для тела вещах, то трудно победить уныние. Но сие, конечно, к слабым душам относиться должно. Для сохранения мира душевного также всячески должно избегать осуждения других. Неосуждением и молчанием сохраняется мир душевный: когда в таком устроении бывает человек, то получает Божественные откровения. К сохранению душевного мира надобно чаще входить в себя и спрашивать: где я? При сем должно наблюдать, чтобы телесные чувства, особенно зрение, служили внутреннему человеку и не развлекали душу чувственными предметами: ибо благодатные дарования получают токмо те, кои имеют внутреннее делание и бдят о душах своих. Источник и продолжение:https://www.pravmir.ru/poucheniya-prepodobnogo-serafima-sarovskogo/ Епископ Пантелеимон: как сохранить мир в душе? В молодости хочется все узнать, все попробовать. В зрелости хочется чего-то достичь, в старости хочется успокоения и мы ходим на работу, стараемся кому-то помогать. Но если в душе нет мира, тогда мы ничего не приобретаем ни делами своими, ни своими мнимыми заслугами, и, главное, не можем помочь другим. Надо опять вспомнить слова прп.Серафима Саровского: «Стяжи мирный дух в своей душе и тогда вокруг тебя спасутся тысячи человек». Очень важно об этом помнить и ради этого жить. Если поставить перед собой такую цель – обрести этот мир, стяжать его в своей душе – тогда Господь будет нам с вами в этом помогать. Господь, когда пришел на землю, говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Что это означает? Это означает, что Царствие Божие, в котором есть тот мир, который мы с вами взыскуем, приблизилось с пришествием в мир Христа. И Христос в этом мире пребывает до скончания века. А мы не можем воспринять этот мир только потому, что наша душа искажена грехом, только потому, что мы не каемся в наших грехах. Не каемся по-настоящему. Не плачем о своих грехах, не стремимся их исправить, не просим помощи у Бога. Поэтому тот мир, который изливается Богом в церковных таинствах — в крещении, в миропомазании, исповеди и особенно в Причастии Святых Христовых Таин — мир, которым Господь отвечает на наши молитвы, не вмещается в наше сердце и в наши души. Поэтому, самое главное – увидеть и признать, что мира в моей душе нет Епископ Пантелеимон: как сохранить мир в душе? 9589 05.11.2015 / Екатерина ЗАГУЛЯЕВА Источник и продолжение:https://www.miloserdie.ru/video/episkop-panteleimon-kak-sohranit-mir-v-dushe/ Беседы с батюшкой. Можно ли сохранить душевный мир в современной жизни? Эфир от 23 ноября 2015г – Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе Сергиево-Посадского благочиния, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери (с. Ахтырка), протоиерей Димитрий Беженарь. Тема нашей передачи – «Душевный мир: возможно ли его сохранить в современной жизни?» – Что такое душевный мир? Каковы его свойства? – Господь наш Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 13-й главе говорит очень важные для всех христиан слова: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13-35). В этом же Евангелии Господь говорит еще об одном очень важном явлении для всех христиан (кроме любви между собою, которая сразу будет отличать христиан – последователей Господа нашего): мир будет их всегда ненавидеть. Конечно, наш русский язык при всем его богатстве имеет только одно слово «мир», хотя в греческом оригинале есть три разных слова, обозначающие мир как космос, мир как совокупность человеческих страстей и мир как внутреннее благодатное состояние. Господь говорит: «вас будут все ненавидеть имени Моего ради». Почему такое происходит? Господь сказал: «Если бы вы (ученики) были от мира, то мир любил бы свое (то, что сродно ему)». Мир как совокупность человеческих страстей любит в каждом человеке что-то свойственное миру: страсти, похоти, стремление к славе, богатству и всему тому, что удаляет от Бога. А далее Господь говорит Своим ученикам: «Но Я избрал вас от мира, и поэтому мир вас ненавидит». То есть это то важное свойство, которое отличает христиан от всех окружающих людей – мир будет их ненавидеть, и в то же время Господь говорит, что раб не больше господина своего и ученик не выше учителя своего: «Если Меня гнали – и вас будут гнать. Если Мое слово соблюдали – и ваше будут соблюдать». Христиане должны иметь любовь между собою, и хотя мир будет их ненавидеть, они должны светить своим внутренним миром окружающим людям, должны продолжать любить всех и помогать всем прийти ко Христу. Источник и продолжение: http://tv-soyuz.ru/peredachi/besedy-s-batyushkoy-efir-ot-23-noyabrya-2015g

-

1 балл

-

1 баллВ прошлом, почившая занималась порчами, наговорами и подкладками, в ее роду были ведьмы. Потом, стала в церковь ходить, вроде, стала лучше и не делала, вроде, больше того чем раньше промышляла. Батюшка был только на кладбище, на поминках были только родственники и несколько человек из церкви. Прихожанки само чинно решили молится на виду, не только не спросив на то разрешения у родных почившей, но и на показ. Ведь столовая принимала за раз три разные поминальные обеды. Многие этим были смущенны, и мне это не показалось, ведь был там и слышал от сидящих на поминальном обеде и естественно слышал то о чем они говорили. Благодарностей от родственников этим женщинам не было, а вот на лицах было раздражение и опять же, не показалось.., вас там не было!

-

1 баллПриложусь ли к солнечной деснице, Побываю ль в Оптинских краях? Только взмах страницы за страницей, Только взмах. Там в Часовне теплится лампада, На стене иконы светлый Лик, Может быт исполнится когда-то Этот миг? Многое сбывается на свете. Буду ждать в сердечной глубине. Помолитесь, кто туда поедет, Обо мне.

-

1 баллНемного размышлений священномученика Григория Лебедева на евангельские стихи, которые слышим за каждым вечерним Богослужением «И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение рабы Своей... что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его» (Лк. 1, 46–50). Молитва благодарного хваления Господа душою обретшего Его. «Душа моя величает Господа! Дух мой возрадовался о Боге, Спасителе моем! Ведь милость Господа к боящимся и чтущим Его в роды родов. И на мне – милость Его!.. И когда я открыл путь Господу, устранив свою греховную самость, и смиренно подклонился Божией воле, Он призрел на смирение рабы Своей и пришел и возвел меня на высоту Своего сыновства. Сотворил мне величие, Сильный»... Восхвали же, душа моя, Господа, спасающего тебя! Да будет «свято имя Его»! «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем...» что явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с престолов и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем; восприял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века»(Лк. 1, 46, 47, 51–55). Та же молитва Господу. Господь оправдал обетование Свое и явил силу руки Своей! Смиренный, предоставивший себя воле Господа – спасен. Гордый, утверждающий жизнь на греховной самости – погибнет... Гордый обосновывается на своих мыслях, а Господь «рассеивает надменных помышлениями сёрдца их». Эгоистическое земное мудрование надменных порождает только неустройство, затемняет пути жизни и вместо объединения любви создает обособление эгоизмов, запутавшихся в само- измышленных целях. Гордый вздымается, кичится, хочет занять первое место, а Господь, обнажая неустройство жизни надменных, «низлагает их с престолов» властвования и возносит смиренных, идущих Его путем, потому что Божий путь прочен, и идущий по нему возносится ввысь. Гордый и самонадеянный собирает сокровища земли и надеется ими удовлетворить свою жажду первенства на земле... Но – тщетно. Господь насыщает только «алчущих правды»... Они насыщаются истинными «благами» и «в Бога богатеют»... И они блаженны... А самонадеянные гоняются за призрачным насыщением жизнью, за обманным богатством. Они даже не богатые, а «богатящиеся», т. е. думающие, что они богатые. В действительности же они – последние нищие, потому что, гоняясь за призрачным фундаментом жизни, они остаются в пустоте и сами пустые и обнаженные... Господь отпустил богатящихся «ни с чем»... Так смиренный, предавший себя Божиему водительству и ставший на Божием пути жизни, утвержден, вознесен, насыщен, исполнен жизни; и все это потому, что «воспринял» Господь его, как «Израиля, отрока Своего», и распростер над ним «милость Свою», обещанную «Аврааму и семени (потомкам) его до века». Возвеличь же, душа моя, Господа, и радуйся, дух мой, о Боге, Спасителе моем!

-

1 баллГеоргиев, Могу поделиться своими мыслями. Вот они. Пункт 1. Ты знаешь точно (достоверно) только о своем покаянии. Пункт 2. Ты ничего не знаешь и никогда не узнаешь о покаянии другого человека. Это известно только Богу.

-

1 баллА что такое г/т? Про ислам не очень верится, 93 год, еще такого понятия у нас не было на слуху. А то, что против Бога и убивал именно воинов Христовых, он об этом и в фильме говорит. А как может быть иначе, если сатана действует через одержимого человека? Я и сама потом поищу, просто сейчас времени нет, может быть кто читал, меня интересует именно последовательность следственных действий. Как был арестован, когда была проведена экспертиза, признан ли он невменяемым и пр. И какова судьба именно уголовного дела. Вот бы ознакомиться.

-

1 баллвырос он в те времена, когда еще Порошенко не было и благодаря совсем другому, о чем даже и говорить не полезно... А чем сейчас занимается, то уже следствие всего предыдущего.

-

1 баллЭто называется СЛУХИ. Достоверной (ТОЧНОЙ) информации у Вас нет.

-

1 баллРаньше не понимала людей принципиально не покупающих продукцию. Ведь люди, работающие на заводе, не при чём. А сейчас вот смотрю в магазине - и рука не поднимается купить.

-

1 баллНе нам судить, конечно, но мне кажется, если человек способен на покаяние, Господь обязательно даст эту возможность. Даже если и совсем невменяемый, все может вмиг измениться. А этого человека конкретно, мне лично жаль. Судя по фильму, он беззлобный, нездоров только или одержим. Да и время какое было, вспомните конец 80-х, начало 90-х. Сколько хлынуло к нам бесовщины всякой, в лице тех же кашпировских, чумаков и пр. А русские люди очень доверчивые. (начинала писать это сообщение еще днем на работе))

-

1 баллМожно, конечно. За него скорее всего и сами убиенные отцы там тоже молятся. Насчет проскомидии только вот не уверен...

-

1 баллНе знаю про какие вы источники брат, но это совсем другое, нежели приветствие "мир дому вашему". Про бисер и свиней в Евангелии от Матфея гл 7, ст 6. Свт. Афанасий Великий Не дадите святая псом, ни пометайте бисер ваших пред свиниями, да не поперут их ногами своими и вращшеся расторгнут вы Ибо и в сем нужен правый суд. Господь не сказал неопределенно или без различия: давайте святое и бисеры всем; но говорит: не дадите святая псом — злым делателям; по слову Апостола: блюдитеся от псов, блюдитеся от злых делателей (Флп. 3, 2), блюдитесь и от свиней, то-есть, от похотливых. Похотливые же уподобляются свиниям не без основания; напротив того, сравнение это близко и верно. Как свиния почитает для себя утратою, если кто извлечет ее из тины; так, если и похотливого отвлекает кто от тины сластолюбия, то врагом своим, а не другом, признает он советующого ему быть целомудренным. Итак, бисеров наших — пречистых таин, не будем пометать пред людьми, подобными свиниям. Ты говоришь: и они желают приобщиться святых; но они бесстыдные псы и свинии, валяющиеся в сластолюбии. Поэтому, не давай им. Ибо и больные желают воды, но врачи не дозволяют им пить; и похитители власти желают царской порфиры, но охраняющие ее, предвидя опасность, не уступают ея. Внемли же и ты, диакон; не давай недостойным порфиры пречистого Тела, чтобы не подпасть тебе ответственности, не по законам гражданским, но по Владычнему слову. Итак, не дадите святая псом, ни пометайте бисер ваших пред свиниями: да не поперут их ногама своима, неразумными помыслами, и вращшеся расторгнут вы, произведя расколы и ереси. Из Бесед на Евангелие от Матфея. "мир дому вашему" - приветствие ближнему ( по традиции мирян), желание ему мира. Не примет, так его дело, ты же не навязываешь, к тебе и вернется.

-

1 баллЕсли у человека нет надежды на спасение, если он уже сделал всё что мог, то по сути ему уже незачем дальше жить, милостивый Господь его забирает из этой жизни в тот же самый момент, как будет сделано последнее хоть какое-то душеспасительное дело. Поэтому, уже сам факт того, что человек еще жив, указывает на то, что Господь еще что-то усматривает полезное для него в этой жизни. Надежда есть, значит.

-

1 баллТакого рода предсказаний много. Но это ничего не меняет. Мы должны быть верными Христу. Нам бы не согрешить в этом. Будем молиться, чтобы Господь нас укрепил. Ведь когда-то наши бабушки и дедушки, родители прошли через такое испытание. Может и на нашу долю Господь попустит за отступление от Бога. Да будет воля Его святая. Нам молиться надо и о врагах и о творящих нам напасти . Так Господь заповедал. И мой любимый старец Силуан это подтверждает. https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/starets-siluan-afonskij/2_20

-

1 баллЕкатерина, если вы на инвалидности, наверное, лекарства принимаете? Я читала, что часто психиатрические препараты имеют прямо противоположный эффект, и именно с теми симптомами, что вы описываете - страх и мысли о сам-ве. Поговорите с вашим лечащим врачом. Если хоть немного сил у вас есть, постарайтесь сопротивляться тому, что мешает подойти к таинствам. Святые отцы учат нас не верить своим мыслям и чувствам, противоречить им, отгонять их! Никто и ничто не может воспрепятствовать подойти человеку к исповеди и причастию! Господь пострадал, умер и воскрес ради Вашего лично спасения, помните об этом! И установил таинства тоже ради вашего спасения. Как и каждого из нас! Гоните от себя плохие мысли, насколько возможно! Старайтесь думать только о хорошем! Возьмите листочек, как и выше Инна написала, и идите на исповедь, не смотря ни на что! И пособороваться тоже крайне необходимо! Сестра, и почаще думайте о ребенке, что вам нужно выкорабкиваться именно ради него! Храни Вас Господь и Божия Матерь!

-

1 балл

-

1 балл

-

1 балл

-

1 балл

Из альбома Начиная с 21 апреля 2012 года

В скинутых с ремонтируемой крыши бревнах обнаруживались вот такие гвозди. Гвоздь надо разглядеть, т.к. он категорически отличается от современных. Четырехгранный, огромный - бревно, в которое он был вбит, обычного размера, т.е. бревно как бревно. Здание, как сказали, конца девятнадцатого века. Гвоздей было много, разных по размеру, все кованные кузнецом. Разобрали их на сувениры очень быстро. Работали видимо богатыри - и как их только можно было вбивать и вынимать? -

1 балл

-

1 балл

-

1 балл

-

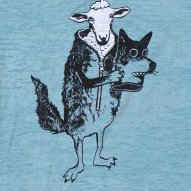

1 баллНе так давно на одном из московских монастырских Подворий стала свидетелем очень похожей ситуации, описанной в рассказе Нины Павловой "Две кражи в один праздничный день". Не буду вдаваться в подробности...Когда-то священник в Оптине сказал такие слова - современные скорби. Наверное, и это тоже современная скорбь, которая не случайна, попущена Господом для чего-то, что еще не понятно...Вчера прочитала упомянутый рассказ и успокоилась что ли. Все - управится...Надо только потерпеть.... Из рассказа Нины Павловой "Две кражи в праздничный день" (полностью рассказы есть на "Азбуке" http://azbyka.ru/fiction/rasskazy-nina-pavlova/ "...К сожалению, в этой истории всё легко узнаваемо. А потому, избегая соблазна хвалить или хулить кого-то, передам рассказ послушника в обобщённом виде. В некотором царстве, в некотором государстве в одном старинном монастыре отправили в отпуск отца эконома. А тот на время своего отсутствия поставил управлять монастырским хозяйством своего заместителя, молодого послушника, получившего блестящее экономическое образование в Англии. Сам отец эконом был из практиков – всё знал, всё умел, а получить образование не случилось. Правда, всю жизнь он тянулся к знаниям и буквально благоговел перед своим учёным помощником. Просматривает тот, бывало, по интернету биржевые новости, изрекая нечто мудрёное о падении индекса Доу-Джонса, а отец эконом интересуется: – А своими словами это как? – А своими словами, батюшка, нам за электричество уже нечем платить, а вы разбазариваете всё на прихлебателей. Знаете, сколько стоит прокормить одного нахлебника? Вот, пожалуйста, у меня всё подсчитано. А сколько таких нахлебников в монастыре? Нахлебников, действительно, было много. Бомжи и нищие облепили паперти храмов, а ведь в обед потянутся в трапезную, чтобы получить свою тарелку супа. А ещё помогали немощным старицам, работавшим прежде в монастыре. От юности они безвозмездно служили святой обители – пекли просфоры, мыли полы, готовили в трапезной, а потом состарились и стали болеть. И отец эконом старался помочь им дровами, выписывал к празднику продукты со склада, а в трапезной сажал на самое почётное место. Были, наконец, в обители и такие хитрованы-паломники, что умудрялись подолгу жить в монастыре, отлынивая при этом от работы. А порядок в монастыре простой – три дня ты гость, а потом иди работать на послушании. А они поработают день-другой и идут жаловаться монастырскому врачу – здесь болит, там колет. А потом начиналось общее расслабление организма с широко известным диагнозом: лень перешла в грипп. Что поделаешь? В любом обществе есть немощные, хворые люди, но и их питает Господь. Монастырь всегда кормил болящих и нищих, и обитель не зря называли святой, ибо в годину бедствий монахи сами голодали, но делились последним куском хлеба с обездоленными. А теперь эти древние заветы святости вступили в неодолимое противоречие с рыночной экономикой. Как теперь прокормить нахлебников, если цены на продукты запредельные, налоги грабительские, а за электричество действительно задолжали? Собственно, отец эконом потому и согласился поехать в отпуск, что вдруг остро почувствовал – его время прошло. И неучи, привыкшие хозяйствовать по старинке, должны уступить своё место таким блестяще образованным молодым людям, каким был его помощник. Пусть покажет себя в работе, а ему, старику, пора на покой. И учёный эконом себя показал. В первый же день он ввёл одноразовые пропуска в трапезную для штатных монастырских рабочих и для паломников, действительно трудившихся на послушании. Раздавать пропуска поручили древнему монаху Евтихию, уже настолько отошедшему от жизни, что он лишь молча молился по чёткам, и взять у него пропуск мог любой желающий. Словом, первыми обзавелись пропусками именно хитрованы. А рабочие монастыря то ли не знали о пропусках, то ли знали, но ведь некогда бегать по монастырю в поисках отца Евтихия – работа встанет! А в обеденный перерыв обнаружилось – в трапезную без пропусков никого не пускают. И у дверей трапезной собралась большая возмущённая толпа. Помощник эконома вкратце объяснил толпе тот новый распорядок, когда бесплатное питание отныне полагается лишь тем, кто сегодня работает в монастыре, а посторонним в трапезную вход воспрещён. И тут все, не сговариваясь, посмотрели на бабу Надю, в тайном постриге монахиню Надежду. Сорок лет она проработала в трапезной монастыря, кормила и утешала людей, а теперь тихо угасала от рака в онкологическом центре. Собственно, баба Надя выпросилась в отпуск из больницы не ради бесплатных монастырских щей – ей хотелось перед смертью проститься с родной обителью и подышать таким родным для неё воздухом. Главный инженер монастыря тут же предложил бабе Наде свой пропуск в трапезную, но она лишь молча поклонилась ему и молча же ушла. И было так тягостно смотреть ей вслед, что не один человек тогда подумал: вот проработаешь всю жизнь в монастыре, а потом тебя вышвырнут вон, как старую ветошь, и даже обозначат словами – ты отныне здесь посторонний, а посторонним вход воспрещён. Позже, конечно, сочинили небылицы, будто в монастыре был бунт и усмирять его вызвали спецназ. Разумеется, ничего подобного не было. Народ в монастыре в основном смиренный. Первыми смирились и ушли нищие, понимая, что монастырь не обязан их кормить. Бомжи, будучи людьми абсолютно бесправными, тоже ни на что не претендовали. Их и раньше из-за неопрятности не пускали в трапезную, но через специальное окошко в притворе выдавали по миске супа и хлеб. На этот раз заветное окно не открылось и бомжи, потоптавшись, ушли. Даже рабочие монастыря особо не роптали, но вместо того, чтобы отправиться за пропусками к отцу Евтихию, они пошли в ближайший гастроном, купили там кое-что покрепче лимонада и, как говорится, загуляли. Словом, помощник эконома бился как рыба об лёд, пытаясь залатать дыры в монастырском бюджете: резко сократил расходы на питание за счёт введения пропусков, отказал в материальной помощи детдому и прочим просителям, а также ввёл систему платных услуг. Например, если раньше монастырские трактора бесплатно распахивали огороды многодетным семьям, инвалидам и своим рабочим, то теперь эти услуги стали платными. Нововведений было много, но тем неожиданней стал итог. Вскоре стало нечем платить даже зарплату рабочим, ибо перестали поступать пожертвования от прихожан. И здесь надо пояснить, что монастырь, говоря по-старинному, был кружечный. То есть во время службы идут по храму монахи с подносами, а люди жертвуют на монастырь от своих щедрот. Раньше на подносах высились горы купюр в нашей и иностранной валюте. А тут ходят сборщики по храму неделю, другую, а на подносах лишь медные копейки. – Отцы, – спрашивают их, – вы хоть на чай собрали? – На чай собрали, но только без сахара. Главное, куда-то исчезли спонсоры. На Луну они, что ли, все улетели? А энергетики, потребовав заплатить долги, вдруг отключили монастырь от электричества. В ту же ночь в монастырь забрались грабители, правда их успели вспугнуть. А наутро оттаяли холодильники и нестерпимо завоняло протухшей рыбой. Нестроений было столько, что забеспокоились даже животные. Лошади тревожно ржали и лягались. А кроткий монастырский бык Меркурий вдруг поддел на рога отца келаря, и тот лишь чудом спасся, успев залезть на крышу коровника. Залезть-то залез, а слезть не может – бык роет рогами землю и бросается на людей, не подпуская никого к коровнику. Сутки бедный келарь сидел на крыше, умоляя вызвать МЧС. Но в монастыре поступили проще – вызвали из отпуска отца эконома. Первым делом тот пристыдил быка: – Меркуша, Меркуша, как тебе не стыдно? В святой обители живёшь, а так себя ведёшь? И Меркуша, устыдившись, ушёл в свой загон. Потом отец эконом велел келарю накрыть в трапезной столы по архиерейскому чину, как это делалось при встрече высоких гостей. – Что, митрополит с губернатором к нам приезжают? – оживился отец келарь, очень любивший парадные приёмы и умевший блеснуть на них. – Бери выше, отче! И келарь почему-то вообразил: к ним едет президент, тем более что переговоры о визите президента, действительно, велись. Надо ли объяснять, какой пир был уготован для столь высокого гостя? Золотистая севрюжья уха, расстегаи с сёмгой, жюльен из белых грибов и рыжиков, блины с красной икрой – всего не перечислишь. Келарь очень старался. И он буквально потерял дар речи, когда отец эконом привёл в трапезную толпу нищих и каких-то страшных калек. – Батюшка, да что вы творите? – закричал в негодовании помощник эконома. – А творю я то, что творили наши отцы, – спокойно ответил отец эконом. – Читал ли ты, брат, Житие святого мученика архидиакона Лаврентия? – А-а, того, что сожгли на костре? При чём здесь Лаврентий? – А при том, что перед казнью царь потребовал у святого Лаврентия открыть, где спрятаны сокровища Церкви. И тогда архидиакон привёл к царю множество нищих, сирых, больных и увечных. «Вот, – сказал он царю, – главное сокровище нашей Церкви. И кто вкладывает своё имение в эти сосуды, тот получает вечные сокровища на Небе и милость Божью на земле». После этого пира для нищих что-то изменилось в монастыре. Даже погода будто повеселела. А вскоре в монастырь приехали благотворители и не только с избытком заплатили долги, но и пожертвовали деньги на строительство богадельни. Конечно, бывают в монастыре и сегодня периоды острой нужды. Отец эконом в таких случаях скорбит и всё же старается помочь обездоленным, памятуя мудрый совет царя Соломона: «Пускайте по водам хлебы ваши, и они возвратятся к вам». А вот этого пускания хлебов по водам учёный помощник эконома не выдержал и перешёл на работу в банк..."

-

1 балл

-

1 балл

-

1 баллhttp://www.optina.ru/audio/d1/01.mp3 К истории гимна Свете Тихий. Время создания гимна Свете тихий и разбор мнений о его создателе с публикацией греческого, славянского и русского текста этого гимна. 1. Время написания гимна Свете тихий и его автор. Ныне употребляющийся на Вечерне гимн Свете тихий принадлежит к древнейшим церковным песнопениям, и возник не позднее III века. Уже свт. Василий Великий упоминает об этом песнопении, как древнем. Вот слова св. Василия: «Отцам нашим заблагорассудилось не в молчании принимать благодать вечернего света, но при явлении его немедленно благодарить. И не можем сказать, кто виновник сих речений (ρημáτων) светильничнаго благодарения; по крайней мере, народ возглашает [эту] древнюю песнь… хвалим Отца и Сына и Святаго Духа Божия». Последние слова почти буквально совпадают с гимном Свете тихий, где также говорится: поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Кто был автором этого песнопения свт. Василий не знал, и признает, что не может сказать «кто виновник сих речений». В рукописной традиции этот гимн приписывается то свщмч. Афиногену (III в.), еп. Педахтоэ, который пострадал при имп. Диоклетиане, быв сожжен в огне, то свт. Софронию Иерусалимскому (VII в.), или просто надписывается Гимн светильнич (Ύμνος του̃ λυχνικου̃). Разбор мнений о принадлежности гимна Афиногену или Софронию можно найти в чтениях по церковной археологии и литургики А.П. Голубцова. Кратко передадим мысль ученого. Приписывание гимна и Афиногену, и Софронию исторически ни чем не обосновано. Приписывание гимна Афиногену произошло из-за неверно понятых слов Василия Великого, который сразу после рассказа о том, что отцы возносили светильничное благодарение, переходит к повествованию об мученике Афиногене и его песни. Песнь Афиногена, о которой говорит святой отец не есть одно и то же с гимном Свете тихий (к такому же выводу приходил и Филарет (Гумилевский). Песнопевцы. – С. 56.). Приписывание гимна св. Софронию произошло из-за того, что он упоминается в «Лимонарии» аввы Иоанна и Софрония. То, что гимн Свете тихий древнее св. Софрония не подлежит ни каким сомнениям, он читается уже в т.н. Александрийском кодексе (IV в.). Это показывает, что ко времени написания Александрийского кодекса Библии, этот гим был уже довольно известен и распространен. Следовательно, нужно признать, что время его написания должно относить не позднее, чем к III-ему веку. Кто же был его автором, для нас (как уже и для св. Василия) остается неизвестным. 2. Традиция светильничих гимнов. Сама традиция воспевать песнь при возжжении светильника довольна древняя и уходит своими корнями в дохристианскую эпоху. По свидетельству Варрона, древние греки имели обычай, при возжжении светильника приветствовать его словами свете добрый (φως aγaθόν). Этот обычай перешел и в христианство, только, вместо языческого стихиопоклонения, он переосмысляется в христологической перспективе. Христиане изменили эту условную житейскую, языческую поговорку и вместо φως aγaθόν стали петь Φω̃ς ι̉λaρόν, переходя, таким образом, от языческой традиции благодарения вечернего света (возжжения светильника) к анагогическому воспеванию Света Божественного – Сына Божия. Действительно древние греки, будучи язычниками, благодарили сам огонь, как бы наделяя его неким сверхъестественным свойством, обожествляя его. Он податель света, жизни и т.п. Это отголосок древнего языческого поклонения стихиям, которое со временем и вошло в традицию благодарить огонь, или богов, при возжжении вечером светильника вечером, при наступлении темноты. Христиане, воссылая благодарность Богу Истинному, при наступлении вечернего света (т.е. времени, когда возжигали светильники) воспевали: Φω̃ς ι̉λaρόν κ. τ. λ., возводя таким образом свою мысль от света естественного (светильничного), который освещает ночную тьму, к Свету духовному, Свету Божественному – Сыну Божию, воплотившемуся Логосу – Христу Спасителю. Свету, просветившему нас благодатию божественной, Свету просветившему тьму языческую. Этим и объясняется христологический, по преимуществу, контекст гимна Свете тихий. 3. Богословское содержание гимна Свете тихий. Важную богословскую ценность этого древнего христианского песнопения заметил уже св. Василий Великий. В 29 гл. своей книге «О Святом Духе», он приводит это народное песнопение, как свидетельство троического славословия. Но сам гимн исполнен конечно же христологическим контекстом. Он посвящен Христу. В нем воспевается наш Спаситель Иисус Христос, святый Свет истинный, Слава Бессмертного святого Отца Небесного. Как Свет Отца, Господь имеет непреходящую славу, немеркнущий свет, но он умалился и, ради нас, пришел на запад солнца, воплотившись от пречистых кровей Приснодевы Богородицы. Став истинным человеком, воплощенный Сын Божий дошел даже до предела жизни и, пострадав, был умерщвлен за нас. Поэтому мы, доживши до захода вещественного солнца и видев вечерний свет, поем Тебе, воспоминая Твои страдания и крестную смерть. Ибо Ты Свет истинный пришел к нам, к своим созданиям. Ты даровал нам жизнь и поэтому, достоин чтобы Тебя воспевали во все времена. Благоговейно воспеваем Тебя Христе, Сыне Божий, даровавший нам новую жизнь в Боге, и примиривший нас с Отцем, хвалит Тебя и весь мир. Каждая строчка этого песнопения глубока и многообразна, наполнена святым благоговением. Глубокий, озаренный Божией благодатью ум, конечно же, найдет в ней большой догматический и богословский смысл. В этих кратких стоках воспевается Таинство Троичной иконимии (домостроительства) нашего спасения. Таинство воплощения Владыки Христа. Здесь четко различаются Ипостаси Отца Небесного, Сына и Святого Духа в единстве Божества. Этот гимн научает нас и еще тому, что христиане должны воссылать благодарения Богу во всякое время, во все времена, всегда воспевать Славу Святой Троицы и неизреченное и бесценное таинство воплощения Божия Сына. 4. Предуведомление к тексту гимна Свете тихий. Ниже мы публикуем греческий, славянский и современный русский текст гимна Свете тихий. Греческий текст взят из чина Вечерни «Велигого Орология». Славянский текст из чина Вечерни. Русский перевод гимна Свете тихий взят из книги Н. Нахимова. Текст мы снабдили некоторыми примечаниями, отчасти заимствованными у Н. Нахимова, отчасти составленными нами. Русский перевод будет в основном следовать Н. Нахимову, но с некоторыми изменениями и уточнениями, которые будут оговорены в соответствующих примечаниях. Примечания будут иметь филологический характер, затем мы дадим некоторые примечания богословско-догматического характера. Греческий и славянский тексты даны параллельно, а русский перевод дан отдельно ниже. Греческий текст Славянский текст Φως ιλaρον aγιaς δοξης, aθaνaτου Πaτρος, ουρaνιου, aγιου, μaκaρος, Ιησου Χριστε, ελθοντες επι την ηλιου δυσιν, ιδοντες φως εσπερινον, υμνουμεν Πaτερa, Υιον, κaι Aγιον Πνευμa Θεον. Aξιον σε εν πaσι κaιροις υμνεισθaι φωνaις aισιaις, Υιε Θεου, ζωην ο διδους· Διο ο κοσμος σε δοξaζει. Свете Тихий святыя славы Безсмертнаго Отца Небеснаго, Святаго, Блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на запад солца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй, темже мiр Тя славит. Русский перевод. Иисусе Христе, Свет радостный святой славы бессмертного Отца Небесного, Святого, Блаженного! Дошедши до заката солнца и увидевши вечернюю зарю мы воспеваем Бога, – Отца, Сына и Святого Духа. Сыне Божий, дающий жизнь! Достоин Ты, чтоб Тебя воспевали во все времена голосами подобающими Поэтому прославляет Тебя мир.

-

1 балл

-

1 баллХочу поделится...Некоторые отрывки из поэмы "Русский Крест" (написана в 1996 г). Автор - Н.А.Мельников (1966-2006). Последние три месяца своей жизни проживал в г.Козельске, часто бывал в Оптиной Пустыни... "По благословению схиигумена Илия. В минувший трагический век Господь дал народу нашему тяжкое испытание. Из него вынесли веру даже те, кто от рождения о ней не слыхивал ни от родителей, ни от дедов своих. Жажда чистоты душевной побуждает молодежь искать веры в Бога, а старшее поколение, на памяти которого все ужасы безверия, и убеждать не надо. Эта дорога поисков силы и смысла жизни изложена в замечательной поэме "Русский Крест", написанной светлым и певучим языком. И не следует рассматривать эту поэму, как историю жизни русской деревни. Это жизнь всех нас, погибающих в безверии, и из руин возрождающихся. Нет, мы не можем умереть - мы такой народ - русский, те, кто живет на этой чудесной земле." ..Сколько ж это будет длиться - молодой, в расцвете лет, Не нашел опохмелиться и покинул белый свет? И при всем честном народе в борозду, к земле упал. Был ты весел, всем угоден...Но ушел... Сгорел... Пропал... А вослед тебе, без счета, души новые летят... Что потом, в конце полета? Что там? Рай? Иль снова ад? Неприкаянные дети, без тепла и без царя вы помыкались на свете и ушли. За так. Зазря. Без креста, без покаянья, и кому теперь нужны ваши мысли и страданья, ваши слезы, ваши сны? Слез Россия не считает - все века в слезах живет... Но уже заметно тает несгибаемый народ... ...В каждый храм, при построеньи, Бог по Ангелу дает, И находится в служеньи в новом храме Ангел тот. Он, бесплотный и незримый до скончанья века тут, и, крылом его хранимы, люди Богу воздают. И молитвы, и обряды, и причастий благодать - под его небесным взглядом, хоть его и не видать. Даже если храм разрушен - кирпичи да лебеда, воли Божией послушен Ангел будет здесь всегда. И на месте поруганья, где безбожник храм крушил, слышно тихое рыданье чистой ангельской души. И в мороз, и в дождь, и в слякоть, все грядущие года будет бедный Ангел плакать вплоть до Страшного Суда Был когда-то храм Успенья на селе Петровский Скит, полусгнившее строенье до сих пор еще стоит. Рухнул купол и приделы, лишь бурьян да лебеда в Божий храм осиротелый поселились навсегда. Как давно все это было, позабыт и час, и день - приезжало, приходило из окрестных деревень в церковь множество народа, и исправно службы шли до семнадцатого года... А потом усадьбы жгли и помещиков с попами отправляли в “мир иной”, пятилетними шагами отмеряя рай земной. “Счастья” вдоволь нахлебались, слез - моря, а не ручьи! Так, в итоге, оказались и ни Божьи, и ничьи. Ни земной, ни рай небесный, а смертельная тоска воцарилась повсеместно и скрутила мужика... От колхозного правленья, где Иван сторожевал, в сотне метров - храм Успенья, запустенье и развал. По ночам в окошко часто сам Иван смотрел туда равнодушно, безучастно, и не думал никогда ни про Веру, ни про Бога, только, может, вспоминал, с кем, когда и как он много возле храма выпивал. Не отыщешь места лучше - на пригорке, у реки, в будни, в праздник и с получки дули водку мужики. Жены к ночи их искали, гнали с криком по домам: - Хоть бы церкву доломали, чтоб вы меньше пили там! Утихали ссоры, драки, кратким был ночной покой... и беззвучно Ангел плакал над беспутностью людской..." http://redactor3.nar...usskiykrest.htm Здесь читает автор http://go.mail.ru/se...o/1109&s=mailru

-

1 баллИ почему столько-столько раз не доехали мы до с.Клыково? Может потому, что дальше Оптиной Пустыни не может быть дорог? Вот прорвались недавно. Тишина, покой... Келии матушки Сепфоры - маленькие совсем, и как будто матушка там, встречает ласково, голосочком своим приветствует. Слушаю диск с записью беседы с матушкой о.Мелхиседека, ему тогда - 32 года. Матушка духовно окормляет. И столько ответов на мои вопросы, на которые, как я не старалась (видимо, очень плохо) никак не могла получить ответы! Матушке - 99 ! По стене Придела, возле которого могила матушки - ласточкины гнезда. Только там. Много гнезд и много ласточек. Птичек... Теперь вот так выглядит домик, где жила матушка (с зеленой крышей). Дом не маленький, маленькая келия, где спала матушка, и вторая - тоже маленькая, где всегда с радостью принимала гостей и угощала их разыми пустячками …Матушка Сепфора долго беседовала с молодыми клыковскими строителями, рассказала, что на месте, где с трудом восстанавливают они церковь, вскоре появится монастырь. Построят они колокольню, трапезную, еще один храм, домики для братий и гостей-богомольцев. Все это казалось тогда просто невероятным. А главное - научила, где и как просить, что не жертву искать надо, а просить по старинке: «Сотворите святую милостыню». И только если заметят, что состоятельные хозяева рады им, зазывают к столу, не знают, «где усадить и чем угостить» - тут не подведут. И денег дадут, и помогут, сколько возможно…. Ну и как же без них)))) Кандидат на приемную семью.. А это - небольшая часть из книжечки о монастыре: "...На реке Серене, в нескольких верстах от того места, где теперь село Клыково стоит, известное своим монастырем Спаса Нерукотворного Пустынь, было языческое городище Серенск. И кипела, бурлила в нем далекая от нас жизнь. В заведенном творцом порядке сменяли друг друга времена года. В ненастье в дубравах буянил ветер, шумел в березовых рощах, раскачивал столетние сосны. Дожди размывали дороги, снега опадали, а потом сбегали ручьями в реку Серену. И снова шелестели листья и колыхались травы. Твердели еще недавно размытые дождями тропы. Солнце поднималось все выше, утверждая в правах лето. Но едва успевали порадоваться дружным всходам и летнему теплу , как надвигалась беда. Вначале слышался топот полудиких коней. Затем доносились грубые, резкие голоса ездоков. Со скоростью урагана неслись они с самых южных степей. В этих глухих лесных краях хазары известны были разбойничьей своей славою. Нападали внезапно, жестоко избивали, а то и жизни лишали. Отнимали у вятичей, уже знавших ремесла, промышлявших охотою, рыбною ловлей и земледелием, все, что могли увезти. И уносились прочь до следующего набега. Вятичи же, те, кто оставался в живых, снова пахали, сеяли, удили рыбу, били зверя. Мягкостью нрава не отличались. Да и могло ли быть иначе? Вокруг на сотни и сотни верст простирались леса дремучие, непроходимые, дикий зверь бродил рядом с жильем. Еда добывалась с превеликим трудом. В зимнюю стужу люди замерзали от холода, летом страдали от набегов разбойников-хазар. Единого Бога вятичи не знали. Искали защиты у своих языческих богов. Им приносили жертвы, во всем полагаясь на их покровительство. Идя в лес или в поле, испрашивали у них помощи, умасливая своих идолов жертвоприношениями. И вот нашелся человек – по преданию он был родом из этих мест, - покинувший стены Киево-Печерского монастыря для того, чтобы вернуться к вятичам, просветить их светом веры истинной. Звали его Кукшей. Именно ему суждено было стать первым апостолом вятичей. Епископ Владимиро-Суздальский Симон (1226г), участвовавший в создании Патерика Киево-Печерского монастыря, писал о просветительстве Кукши, о его бесстрашии, о твердой вере, а также о том, как «как бесов прогонял, как вятичей крестил», «как дождь с неба свел, озеро иссушил и много других чудес сотворил». Вместе со своим учеником ходил он по Оке, по берегам притоков ее – Жиздры и Серены. И многие уверовали. Но были и те, кто затвердел в неверии своем, укоренившись в язычестве, не хотел открыться навстречу свету Истины. Такие-то и замыслили убить Кукшу. Злодейски схватив боголюбивых черноризцев, жестоко их мучали, пытаясь заставить отречься от Христа, а затем казнили. Епископ Симон рассказывает о Кукше, о мученическом конце его земного пути: «По многим мукам усечён быть с учеником своим». А произошло это, вероятнее всего (таковы предположения исследователей), в городе Серенске на берегу Серены, недалеко от нынешнего Клыкова. Именно здесь были обнаружены следы христианской проповеди. Археологи нашли во множестве нательные крестики и в их числе крестик с выемчатой эмалью Х1-ХП веков, вероятно, киевского происхождения. Не стало Кукши. Но вскоре семена христианского просвещения на землях вятичей дали дружные всходы.Вероятно, останки Преподобного были перенесены в так называемые ближние пещеры Киево-Печерского монастыря вскоре после мученической кончины. Там покоятся они и поныне. Хочется верить, что вернули монастырю святые мощи сами вятичи и было это их покоянием….. Века проносились над этим благословенным краем. Цвели-невестились яблони, а потом, как водится, цвет опадал, и белой узорчатой кипелью покрывалась земля, снова и снова созревали плоды. Годы стекались в десятилетия, десятилетия утопали в столетиях, и уже казалось, что это навсегда: храм путеводной звездой будет вести в вечность поколения боголюбивых людей. Вокруг же него – в этом яблоневом раю – под колокольные звоны жизнь будет протекать в незыблемой вере и верности Богу. Так жили если не все, то, наверняка, многие. И эти многие вовсе не искали, не чаяли перемен и революций. Однако случилось. Потоп красного террора, волны кровавых бунтов и расправ захлестнули всю Россию, докатились и до Оптиной Пустыни, до всех окрестных селений. Закипела в революционном котле прежде упорядоченная, размеренная жизнь села Клыкова. Здесь, как и повсюду шли аресты, без суда и следствия расстреливали священников и мирян. В это время в России закрывали храмы, глумились над святынями, грабили монастыри. Черным саваном укрыла землю борьба коммунистических безбожников за «светлые идеалы»…. В пору ожесточенной борьбы с «религиозными пережитками» большевики были особенно скоры на расправу. Однажды, в пустовавший тогда храм согнали больше 30 человек из тех «раскулаченных», которых вели по этапу. Впрочем, документы, обнаруженные в архивах, свидетельствуют о более серьезных «преступлениях», которые вменялись в вину мирным жителям Смоленщины. Все они были не только работящими, добрыми хозяевами, но еще и людьми верующими. Скорее всего именно по этому церковь была выбрана местом расправы. Внезапно – никто не ожидал такого поворота событий – командир приказал расстрелять всех. Опомниться не успели, а кто-то уже падал замертво, кто-то силился подняться, хватаясь за рану. Но спасти смогли только одну быстроногую девчушку. Когда началась пальба, и люди в форме отвернулись от входной двери, добивая тех, кого не достало еще острие штыка, кого не сбила с ног смертоносная пуля, раненная мать подтолкнула девочку к порогу. И той удалось спастись…Полвека спустя – в 1991 году – храм села Клыкова, в последнее время служивший хранилищем удобрений, претерпевший от богоборцев надругательства над святынями, разрушенный ветрами и дождями, был возвращен Церкви…Заново отстраивая храм, расчищая его от накопившейся за десятилетия земли и сора, монахи обнаружили в стенах церкви тот самый расстрельный ров, откуда извлекли останки замученных и расстрелянных, исколотых штыками, изрешеченных пулями «врагов народа». Судя по черепам, были среди них и люди зрелого возраста, и дети малые, и старики. Монахи бережно захоронили убиенных, отслужили панихиду…"

-

1 баллСпаси Господь, дорогие, что пришлось по душе! На могилке схимонахини Иоанны мироточит крест. Запах благоуханный начинается сразу, как выйдешь за ворота монастыря на кладбище. Как будто пахнут цветы - необычные и неизвестные. И совсем у могилы понимаешь, какой это запах.

-

1 баллДля нас почти сразу монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь стал продолжением Оптиной. Настоятель монастыря оптинский, братия тоже, первые из них во всяком случае. Пишем Оптина подразумеваем Спаса Нерукотворного Пустынь и наоборот

-

1 балл..."Святцы вот смотрю, как имена наши переводятся...с греческого, латинского, еврейского, даже персидские есть. И какие же нам имена даются красивые. Светлые. Послушай только. Добрая...Благопобедная...Благоцветная...Благодать. ..Верная...Мир...Врачующая...Тишина...Свет...Спокойствие. ..Дар Божий...Прямо какой-то цветущий сад! -Да-а-а...- лежащий на печи закончил протирать очки и аккуратно одел их на нос. - Жаль только, что мы таких авансов не оправдываем.... - А теперь представь. - развивал свою мысль Валера. - Если б имена мы получали при конце, по итогам жизни? А? Были бы, наверное, такие: злой... жадный...вредный...лживый...обманщик...предатель. ..истерик...вор......... поросенок обожратый..." (из книги Михаила Веселова "Метельный звон") Да.....

-

0 баллов